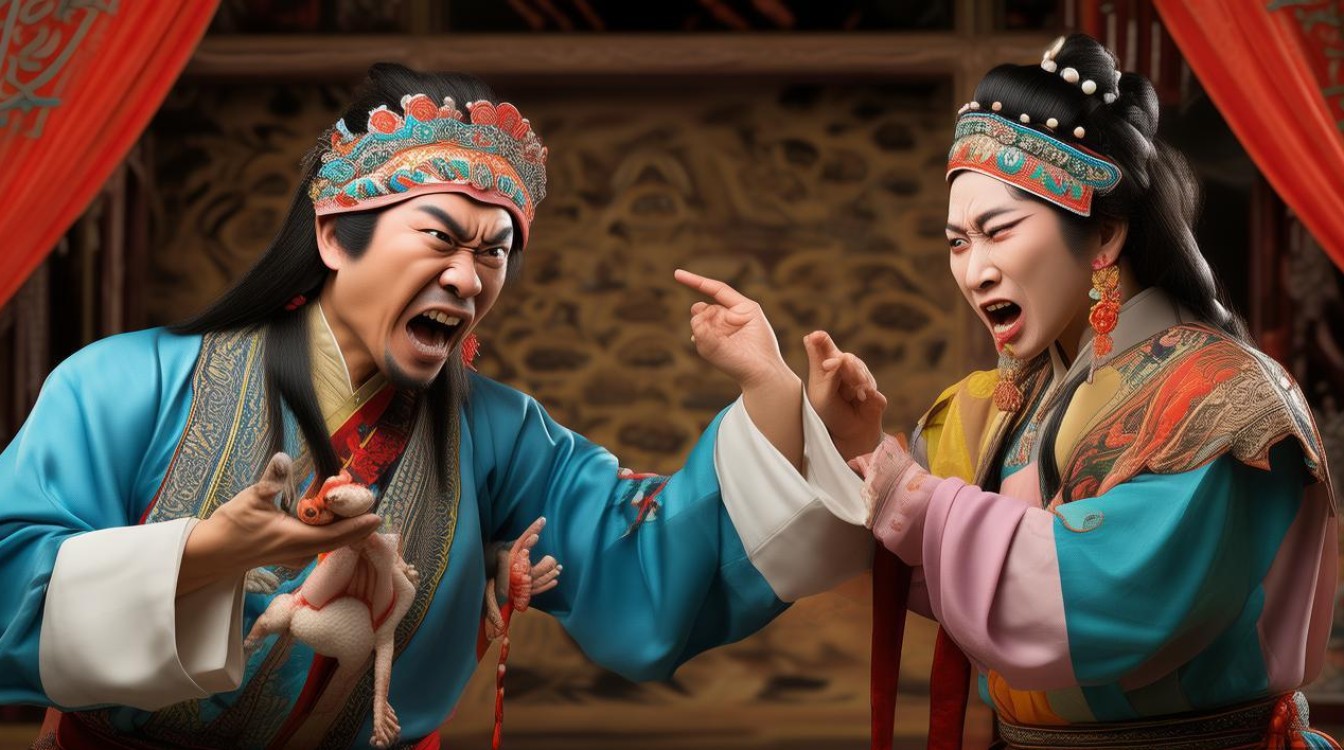

在豫剧的百花园中,表现夫妻生活的剧目占据了重要席位,而“撕蛤蟆”式吵架情节,更是以其夸张幽默、接地气的表演,成为民间观众喜闻乐见的经典桥段,这种吵架并非真的剑拔弩张,而是融入了河南方言的俚俗智慧、戏曲程式化的身段动作,以及民间对夫妻关系的独特解构——吵是表象,爱是底色,闹是过程,和是结局。

“撕蛤蟆”的说法,并非字面意义上的虐待动物,而是河南方言中形容吵架状态的形象比喻:两个人像两只缠在一起的蛤蟆,你撕我咬,互不相让,却又分不开彼此,在豫剧中,这种夫妻吵架往往发生在小门小户的平凡家庭里,人物性格鲜明,妻子可能泼辣直爽,丈夫可能倔强嘴硬,起因多是鸡毛蒜皮的生活琐事——比如丈夫贪杯误事,妻子多花了几文铜钱,或是孩子教育、婆媳关系引发的矛盾,但正是这些家长里短,让观众觉得“这就是隔壁老王家的故事”,代入感极强。

以经典豫剧《卷席筒》中的“撕蛤蟆”片段为例,苍娃被嫂子诬陷偷盗,两人对质时,嫂子叉腰骂街,苍娃跳脚反驳,一个指着鼻子骂“你个黑心烂肝的”,一个拍着桌子吼“你个没脸没皮的”,两人围着桌子转圈,唾沫星子横飞,嫂子顺手抓起笤帚要打,苍娃抱头窜到台角,嘴里还不依不饶地还嘴,这段戏没有复杂的唱腔,却把“撕”的劲儿演活了——动作幅度大,表情夸张,语言俚俗,却又在吵闹中透着苍娃的委屈和嫂子的蛮横,让观众在捧腹中看尽人间百态。

这种吵架的表演,有一套固定的“程式”,从动作上看,妻子常会“甩袖顿足”,丈夫则“叉腰瞪眼”,两人你来我往时,会运用“互揪衣领”“拍桌打椅”等夸张肢体语言,配合“蹦跳”“转圈”的移动路线,把“撕”的激烈感可视化,从语言上看,大量运用河南方言的歇后语、俏皮话,比如妻子骂丈夫“你属豆芽菜的——嫩得能掐出水”,丈夫回呛“你属辣椒面的——越辣越上瘾”,既接地气又充满生活智慧,从音乐伴奏上,梆子板的节奏会突然加快,锣鼓点密集如雨,唢呐时而尖锐时而滑稽,用声音强化吵架的紧张感和喜剧效果。

“撕蛤蟆”式吵架的背后,是豫剧对民间夫妻关系的深刻洞察,在河南乡土社会中,夫妻关系讲究“打是亲,骂是爱”,吵闹不是感情的破裂,反而是沟通的特殊方式,就像《朝阳沟》中栓宝和银环吵架,银环赌气回城,栓宝追着认错,看似“撕”得不可开交,实则是对彼此在乎的证明,这种表演把生活中的矛盾艺术化,让观众在笑中品出“过日子哪有不吵架”的真理,也暗含着“床头吵架床尾和”的朴素价值观。

演员在演绎时,最讲究“分寸感”,吵得太假,观众觉得没劲;吵得太真,又怕破坏喜剧氛围,比如著名豫剧演员小香玉在演《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的吵架段落时,既有对封建礼教的犀利反驳,又有花木兰女扮男装的俏皮,眼神时而愤怒、时而委屈,语气时而激昂、时而哽咽,把“撕”的层次感演得淋漓尽致——撕的是偏见,护的是尊严,这种“撕”就有了更深的意义。

随着时代发展,“撕蛤蟆”式吵架也在与时俱进,现代豫剧中,夫妻吵架可能从“你多花了铜钱”变成“你乱刷信用卡”,从“婆媳不和”变成“育儿观念冲突”,但那种用夸张动作、俚俗语言、节奏感强的音乐表现生活矛盾的核心没变,它就像一面镜子,照见普通人的喜怒哀乐,也让这门扎根乡土的艺术,始终保持着鲜活的生命力。

表:“撕蛤蟆”夫妻吵架典型表演元素

| 表现维度 | 具体手法 | 案例参考 |

|---|---|---|

| 动作设计 | 甩袖、顿足、叉腰、瞪眼、互揪衣领、拍桌打椅、蹦跳转圈 | 《卷席筒》苍娃与嫂子对质时,嫂子甩袖打人,苍娃抱头窜跳 |

| 语言特点 | 河南方言俚语、歇后语、俏皮话、短句对骂 | “你属豆芽菜的——嫩得能掐出水”对“你属辣椒面的——越辣越上瘾” |

| 音乐伴奏 | 梆子板节奏加快、锣鼓点密集、唢呐尖锐滑稽 | 《朝阳沟》栓宝追银环时,急板梆子配合慌乱动作 |

| 情感内核 | 表面激烈“撕扯”,实则暗含在乎、委屈、关爱 | 《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”撕偏见,护尊严 |

相关问答FAQs

Q1:“撕蛤蟆”在豫剧中真的是指夫妻像撕扯蛤蟆一样吵架吗?

A1:“撕蛤蟆”并非字面意义上的撕扯动物,而是河南方言中的形象比喻,它形容夫妻吵架时像两只缠在一起的蛤蟆——你撕我咬、互不相让,却又因感情深厚分不开彼此,这种说法重在表现吵架的激烈状态和“打闹亲”的民间智慧,并非贬义,反而带有亲昵和烟火气。

Q2:豫剧中的“撕蛤蟆”式吵架为什么能成为经典?

A2:这种吵架能成为经典,主要有三个原因:一是“接地气”,题材源于生活琐事,语言、动作充满河南乡土特色,观众代入感强;二是“艺术化”,通过程式化的表演(如夸张动作、节奏音乐)将生活矛盾转化为喜剧冲突,既有观赏性又有生活哲理;三是“情感真”,吵闹背后是夫妻间的在乎与包容,符合“床头吵架床尾和”的民间情感认知,让观众在笑中感受到生活的真实与温暖。