焦裕禄同志是县委书记的榜样,他在兰考县带领群众治理“三害”(风沙、内涝、盐碱)的感人事迹,自20世纪60年代以来便成为文艺创作的重要题材,豫剧作为发源于河南、深受中原人民喜爱的剧种,自然将焦裕禄的故事搬上舞台,通过唱念做打的艺术形式,让这位“人民公仆”的形象更加鲜活生动,豫剧《焦裕禄》系列作品(可统称为“全集”)不仅是对历史的艺术再现,更是对焦裕禄精神的传承与弘扬,其创作历程、剧目内容、艺术特色及社会影响,都值得深入探讨。

豫剧《焦裕禄》的创作背景与历程

焦裕禄于1964年5月14日逝世,他的事迹通过新闻报道、文学作品在全国引起强烈反响,1966年,豫剧工作者便开始尝试将他的故事改编为戏曲剧本,最早的豫剧《焦裕禄》由河南省豫剧三团(以现代戏创作为核心的团队)主导,编剧团队深入兰考县走访,与焦裕禄的同事、群众交流,收集了大量第一手资料,力求真实还原焦裕禄在兰考的475天。

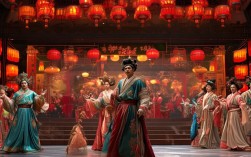

改革开放后,随着文艺创作的复苏,豫剧《焦裕禄》多次复排和改编,1990年,为纪念焦裕禄逝世26周年,河南省豫剧三团推出新版《焦裕禄》,由著名豫剧演员牛淑贤饰演焦裕禄,该剧在唱腔设计上融入了豫剧常派、陈派等流派的特色,增强了音乐的表现力,2014年,在焦裕禄同志逝世50周年之际,河南豫剧院再次组织创作新版《焦裕禄》,由“中国戏剧梅花奖”得主贾文龙主演,该剧在舞台呈现上运用了现代多媒体技术,通过沙画、投影等形式展现兰考的风沙治理场景,让传统豫剧更具时代感。

从最初的简陋舞台到现代化的剧场呈现,从单一剧目到系列作品的丰富,豫剧《焦裕禄》的创作历程,既体现了豫剧工作者对现实主义题材的坚守,也展现了传统艺术在当代的创新与融合。

豫剧《焦裕禄》全集主要剧目及内容概览

豫剧《焦裕禄》并非单一剧目,而是包含不同版本、不同侧重点的作品集合,以下是几个代表性剧目的内容概览:

| 剧目名称 | 创作时间 | 主要情节 | 经典唱段 |

|---|---|---|---|

| 《焦裕禄》(早期版) | 1966年 | 聚焦焦裕禄到兰考后的工作:顶住风沙考察、带领群众挖沟排涝、访贫问苦(如看望“六记耳光”老人)、病中仍坚持工作,直至病逝。 | 《共产党是人民的好亲娘》《风沙中见真情》 |

| 《焦裕禄·兰考颂》 | 1990年 | 增加焦裕禄的家庭生活细节(如与女儿的对话),展现他“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的情怀,重点刻画他带病泡桐树、制定治沙规划等情节。 | 《老百姓是共产党生命的源泉》《泡桐花开盼丰年》 |

| 《焦裕禄与群众》 | 2014年新版 | 以“群众视角”展开,通过兰考群众的回忆串联剧情,再现焦裕禄踩着深雪送粮、冒雨查看水情、带头贴膏药扎针(治沙方法)等场景,强化“鱼水情”主题。 | 《我是您的儿子》《兰考人民想念您》 |

豫剧《焦裕禄》的艺术特色

豫剧《焦裕禄》之所以能成为经典,离不开其对豫剧传统艺术的创新与对人物形象的深度塑造,主要体现在以下几个方面:

唱腔设计:贴近生活,情感真挚

豫剧唱腔以高亢激越著称,但在《焦裕禄》中,根据人物情感需求进行了调整,焦裕禄面对风沙时的唱段,采用【二八板】的快节奏,配合激昂的旋律,表现他治理“三害”的决心;而在病榻上思念群众的唱段,则用【慢板】的低回婉转,辅以“气口”的细腻处理,传递出他对群众的愧疚与牵挂,经典唱段《老百姓是共产党生命的源泉》,以朴实无华的语言和亲切的“豫剧韵白”,将焦裕禄“群众利益至上”的信念表达得淋漓尽致,成为豫剧现代戏中的“时代之声”。

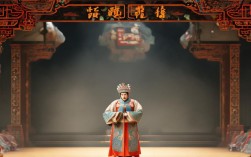

表演艺术:形神兼备,细节动人

饰演焦裕禄的演员需在“形”与“神”上下功夫:“形”上,通过简朴的服装(洗得发白的旧中山装)、黝黑的妆容、粗糙的双手,还原基层干部的形象;“神”上,则通过眼神传递人物的内心世界——面对群众时的温暖、面对困难时的坚毅、面对病痛时的隐忍,贾文龙在2014年版中,通过“摸着泡桐树树皮沉思”“跪在沙地上画治沙图”等细节动作,将焦裕禄的科学求实与无私奉献具象化,让观众仿佛看到焦裕禄就在眼前。

舞台呈现:传统与现代融合

早期版本的《焦裕禄》以写实布景为主,如用幕布模拟风沙、用道具代表泡桐树;而新版则引入多媒体技术:开场时,投影呈现兰考“黄沙遮天日,飞鸟无栖树”的历史影像;高潮部分,通过灯光切换展现“沙丘变绿洲”的对比;甚至运用全息投影,让焦裕禄与当代兰考群众“隔空对话”,打破时空界限,强化了“精神传承”的主题,这种“传统戏曲+现代科技”的呈现方式,既保留了豫剧的写意美学,又增强了舞台的冲击力和代入感。

豫剧《焦裕禄》的社会影响与精神传承

豫剧《焦裕禄》自诞生以来,演出已超千场,观众遍及全国各地,不仅是河南的“文化名片”,更是全国党员干部学习焦裕禄精神的重要教材。

弘扬焦裕禄精神,传递正能量

焦裕禄精神的核心是“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”,豫剧通过艺术化的呈现,让这些抽象的精神变得可感可知,剧中“焦裕禄冒雪送粮”的情节,直观展现了他“心中装着群众”;“贴膏药扎针”的治沙方法,体现了他“科学求实”的工作态度,许多观众表示,看完戏后对焦裕禄的理解从“符号化”变为“有血有肉”,更深刻地体会到“为人民服务”的真正含义。

推动豫剧现代戏的发展

豫剧传统以才子佳人、历史演义题材为主,现代戏创作曾面临“戏曲化不足”或“生活化有余”的困境,豫剧《焦裕禄》的成功,为现代戏创作提供了范本:它既扎根生活,又遵循戏曲“以歌舞演故事”的规律,将生活语言转化为戏曲唱词,将现实事件转化为戏剧冲突,推动了豫剧从“传统”向“当代”的转型,此后,《焦裕禄》的创作经验被应用于《村官李天成》《红旗渠》等现代戏中,促进了豫剧的创新发展。

成为党性教育的生动载体

兰考县将豫剧《焦裕禄》作为党员干部培训的“必修课”,全国各地的党校、机关单位也纷纷组织观看,通过观看戏剧,党员干部在艺术熏陶中接受精神洗礼,强化“为民初心”,2021年,在庆祝中国共产党成立100周年之际,豫剧《焦裕禄》入选“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”,进一步彰显了其时代价值。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《焦裕禄》中最经典的唱段是什么?表达了怎样的情感?

A1:最经典的唱段是《老百姓是共产党生命的源泉》,唱词以“老百姓是共产党生命的源泉,老百姓是共产党力量的源泉”为核心,语言朴实却充满力量,通过焦裕禄的第一视角,将“群众路线”的理念转化为对人民的深情告白,情感上,既有对群众疾苦的深切同情,也有“为人民服务”的坚定信念,更有对“共产党人初心”的深刻反思,充分展现了焦裕禄“人民至上”的情怀。

Q2:不同版本的豫剧《焦裕禄》在艺术表现上有哪些创新?

A2:不同版本的创新主要体现在三个方面:一是唱腔设计的迭代,早期版侧重“高亢激昂”,新版则融入流行音乐的元素,如用合唱烘托气氛,让唱段更具层次感;二是舞台技术的升级,从传统布景到多媒体投影、全息影像,增强了视觉冲击力和时空纵深感;三是叙事视角的拓展,早期版以“焦裕禄事迹”为主线,新版则加入“群众回忆”“家庭互动”等视角,让人物形象更丰满,情感表达更细腻,这些创新既保留了豫剧的“根”,又赋予了作品新的生命力。