《窦娥冤》作为中国古典戏曲的巅峰之作,其原著为元杂剧作家关汉卿的代表作,而京剧《窦娥冤》则是在此基础上进行改编的经典剧目,成为传统京剧艺术普及推广的重要载体,京剧版既保留了原著“感天动地”的核心精神,又通过程式化的表演、丰富的唱腔和独特的舞台呈现,让这一经典故事在戏曲舞台上焕发新的生命力,成为连接传统与现代、普及京剧文化的重要纽带。

剧情梗概:从元杂剧到京剧的改编传承

京剧《窦娥冤》的故事框架源于关汉卿的元杂剧,但结合京剧艺术特点对情节进行了凝练与调整,核心围绕“冤—愤—誓—雪”展开,剧情以元代社会为背景,讲述窦娥幼年丧母,被父亲窦天章抵债卖给蔡婆婆家做童养媳,婚后不久丈夫早逝,窦娥与蔡婆婆相依为命,当地无赖张驴儿父子企图霸占蔡家,被窦娥严词拒绝,张驴儿心怀怨恨,欲毒死蔡婆婆却误杀其父,反诬窦娥杀人,昏官桃杌严刑逼供,窦娥为救蔡婆婆屈打成招,被判斩刑,临刑前,窦娥发出三桩誓愿:“血溅白练”“六月飞雪”“大旱三年”,以证己冤,誓愿应验后,其父窦天章官至廉访使,巡查至楚州时为窦娥申冤,最终沉冤得雪。

相较于元杂剧的繁复细节,京剧版更注重舞台表现的集中性,如将“法场”作为核心场景,通过窦娥的唱、念、做、打强化情感张力;删减了部分支线情节,突出“官逼民反”的社会批判与“孝义节烈”的道德命题,使故事更符合京剧“以简驭繁”的美学原则。

艺术特色:京剧程式与古典叙事的融合

京剧《窦娥冤》之所以能成为普及京剧的典范,在于其将传统戏曲的程式化表演与深刻的人文内涵完美结合,形成独特的艺术魅力。

唱腔设计:情感宣泄的“声腔艺术”

京剧以“西皮”“二黄”为主要声腔,剧中窦娥的唱段充分运用了这一特点,通过不同板式的转换展现人物内心变化。“没来由犯王法,不提防遭刑宪”的【二黄导板】与【回龙】,低回婉转中透出冤屈;而“苌弘化碧、望帝啼鹃”的【西皮流水】,则以急促的节奏表达对不公世道的愤懑,尤其是“斩窦娥”前的【反二黄】唱段,高亢悲怆的唱腔配合拖腔的运用,将窦娥临刑前的绝望与不甘推向高潮,成为京剧青衣行当的经典唱段。

表演程式:虚拟写意的“舞台语言”

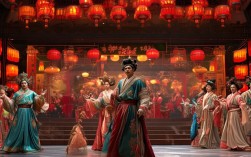

京剧表演讲究“唱念做打”,剧中窦娥的“法场”集中体现了这一特点。“跪冤”时,演员通过“跪步”“甩袖”“眼神凝滞”等动作,表现窦娥遭受酷刑后的虚弱与悲愤;“三桩誓愿”的呈现则借助虚拟表演:演员以手指天,配合锣鼓点,通过“血溅白练”的红光效果、“六月飞雪”的雪花飘落,以及灯光营造的干旱氛围,将超现实情节具象化,既保留了神话色彩,又符合京剧“虚实相生”的美学原则。

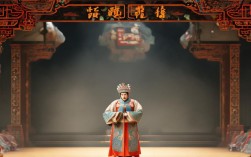

角色行当:类型化与个性化的统一

京剧角色分为“生旦净丑”,剧中人物行当的划分强化了戏剧冲突,窦娥属“旦行”中的“青衣”,以唱功为主,表演端庄中带着刚烈,如拒绝张驴儿时的“拂袖”动作,体现其守节不屈;张驴儿属“丑行”,通过“插科打诨”的念白与夸张的肢体语言,刻画其市井无赖的丑态;昏官桃杌属“净行”中的“架子花脸”,面部勾画“豆腐块”脸谱,念白嘶哑,表现其贪赃枉法的昏聩,行当的鲜明对比,使人物形象更具辨识度,也便于观众理解剧情。

舞美术:符号化的视觉呈现

京剧舞台美术讲究“一桌二椅”的简约风格,但通过道具与服装的符号化传递信息,窦娥的“素褶子”(青衣服装)象征其守寡后的清贫与压抑,而刑场上的“枷锁”“红绸”(象征血溅白练)则强化悲剧氛围;蔡婆婆的“老旦服装”与张驴儿的“花褶子”,通过色彩与款式的对比,凸显人物身份差异,这种“以形写神”的舞美设计,既突出了京剧的写意性,也帮助观众快速进入情境。

文化意义:从经典剧目到普及载体

京剧《窦娥冤》的价值不仅在于艺术成就,更在于其作为普及京剧文化的重要媒介,它延续了原著对社会现实的批判精神,通过“窦娥冤”这一个案,揭露元代吏治腐败、司法黑暗的社会问题,传递“善恶有报”的朴素价值观,这种跨越时代的共鸣使其具有永恒的生命力,其经典的唱段、程式化的表演和鲜明的角色形象,成为京剧教学的范本,许多戏曲学校将“窦娥”作为青衣行当的基础教材,通过学唱“反二黄”、练习“跪步”等动作,帮助学生掌握京剧表演的核心技巧。

在当代,京剧《窦娥冤》更通过多种形式实现“普及”:进校园活动中,学生通过体验窦娥的唱腔与身段,感受传统戏曲的魅力;短视频平台上,经典唱段的片段传播吸引年轻观众关注;文旅融合项目中,京剧《窦娥冤》成为地方戏曲演出的“保留剧目”,让更多人在剧场中领略国粹风采,这种“老戏新唱”的传播方式,既保留了经典内核,又赋予其时代活力,推动京剧艺术从“小众欣赏”走向“大众普及”。

京剧《窦娥冤》艺术表现手法简表

| 类别 | 具体表现 | 示例/作用 |

|---|---|---|

| 声腔 | 西皮、二黄为主,结合导板、回龙、流水等板式 | 【反二黄】唱段表现窦娥临刑前的悲愤,拖腔增强感染力 |

| 表演程式 | 跪步、甩袖、眼神凝滞等身段;虚拟化的“三誓”呈现 | “跪冤”动作强化冤屈感;“血溅白练”通过红光效果实现超现实表达 |

| 角色行当 | 青衣(窦娥,唱功为主)、丑(张驴儿,夸张念白)、净(桃杌,脸谱化表现) | 行当对比凸显冲突,如窦娥的刚烈与张驴儿的猥琐形成鲜明反差 |

| 舞美术 | 素褶子(窦娥的清贫)、枷锁(刑具)、红绸(血溅白练) | 符号化道具传递人物身份与情绪,简约舞台突出表演主体 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《窦娥冤》与元杂剧原著在情节上有主要区别吗?

A1:区别主要体现在两方面:一是情节的凝练,元杂剧有“窦娥抵债”“蔡婆婆讨债”等详细铺垫,京剧则直接切入窦娥嫁入蔡家的情节,加快叙事节奏;二是超现实情节的处理,元杂剧对“三桩誓愿”的描写较为简略,京剧通过舞台特效(如雪花、红光)强化视觉效果,更具戏剧冲击力,京剧删减了部分次要人物(如窦娥的婆婆蔡婆婆的戏份),使核心冲突更集中。

Q2:为什么说京剧《窦娥冤》是普及京剧文化的入门剧目?

A2:其故事情节曲折、冲突鲜明(“好人蒙冤—恶人得志—沉冤昭雪”),符合大众对戏剧的审美期待,易于观众理解;剧中经典唱段(如【反二黄】)集中展现了京剧声腔的魅力,程式化表演(如“跪步”“水袖功”)是京剧艺术的标志性元素,适合作为教学范本;主题具有普世价值(正义、孝义、反抗不公),能引发不同时代观众的共鸣,通过这部作品,观众可快速了解京剧的“唱念做打”“行当划分”“虚实相生”等核心特点,是入门京剧的理想载体。