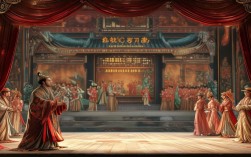

秦腔作为中国最古老的剧种之一,被誉为“百戏之祖”,其高亢激越的唱腔、粗犷豪放的表演,承载着黄河流域深厚的文化基因,在众多经典剧目中,《阴阳河》以其独特的生死叙事、浓郁的地域风情和动人的情感张力,成为秦腔舞台上经久不衰的代表作品,展现了民间艺术对生命、爱情与伦理的深刻思考。

《阴阳河》的故事源于民间传说,讲述了书生李彦生与妻子张月娥新婚不久,李彦生赴京赶考,途经阴阳河时失足落水,魂魄滞留阴间,月娥在家日夜思念,前往河边祭奠,哭声感动河神,允许夫妻短暂相见,然而阴阳两隔的界限终难打破,月娥在悲痛中殉情,夫妻魂魄于阴河团聚,最终以超脱的形式完成了对爱情的坚守,这一剧情融合了“生死恋”“神鬼助”等传统母题,既体现了民间对“情至深处可通生死”的浪漫想象,也暗含了对封建礼教下个体命运的悲悯。

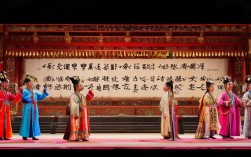

秦腔《阴阳河》的艺术魅力,在于其将程式化的表演与真挚的情感融为一体,通过唱、念、做、打的完美配合,营造出亦真亦幻的舞台意境,唱腔上,生角李彦生的唱段以“欢音”“苦音”交替,表现其从阳间的意气风发到阴间的悲怆绝望,尤其是“哭坟”时的“塌音”与“擞音”,声腔嘶哑却穿透力十足,仿佛能撕开阴阳的隔膜;旦角月娥的唱腔则以“慢板”“二六板”为主,婉转中带着刚烈,如“夫君一去无音信”唱段,通过拖腔的起伏,将思念、焦虑与绝望层层递进,字字泣血,表演上,“划船”“过河”等动作通过虚拟程式展现,演员以水袖的翻飞、身段的旋转,配合鼓点的急促,让观众仿佛置身波涛汹涌的阴河之畔;而“魂旦”的表演更是秦腔一绝,演员需在“僵尸功”“甩发功”的基础上,加入眼神的迷离与身躯的轻盈,既要表现阴魂的飘忽,又要传递人性的温度,对演员的功底要求极高。

以下是《阴阳河》主要角色与艺术表现手法的梳理:

| 角色 | 行当 | 装扮特点 | 关键表演程式 | 情感内核 |

|---|---|---|---|---|

| 李彦生 | 小生 | 素衣方巾,面施淡彩 | 甩发、僵尸功、跪步 | 阳间意气与阴间绝望 |

| 张月娥 | 旦角 | 孝服素裙,头戴白绫 | 水袖功、哭腔、圆场 | 思念、悲愤、殉情决绝 |

| 河神 | 净角 | 金脸金甲,口戴髯口 | 跨步、亮相、炸音 | 神威与悲悯 |

| 判官 | 丑角 | 黑脸红鼻,手持判笔 | 跛步、念白、折扇 | 阴间秩序的象征 |

从文化内涵看,《阴阳河》不仅是一出爱情悲剧,更是秦腔对“生死观”的独特诠释,剧中“阴阳河”既是地理空间的分界,也是伦理秩序的隐喻——阳间代表现实礼教对个体的束缚,阴间则成为情感超脱的“飞地”,月娥的殉情,看似是对封建礼教的反抗,实则是民间对“情”的极致推崇:当现实无法容纳纯粹的情感时,唯有通过死亡实现对“情”的成全,这种叙事与秦腔“慷慨悲歌”的美学特质一脉相承,将个体命运的悲欢升华为对生命价值的追问,让观众在震撼之余,感受到民间艺术对人性深度的挖掘。

作为秦腔传统剧目的瑰宝,《阴阳河》的传承离不开一代代艺人的坚守,从民国时期著名演员汤涤俗的“鬼魂旦”演绎,到当代秦腔名家李发劳、侯红琴的再创作,剧目在保留核心情节的基础上,不断优化舞台呈现,如加入现代灯光技术渲染阴河氛围,或通过唱腔创新让年轻观众更易共鸣,这种“守正创新”的实践,让这部百年老戏在新时代焕发出新的生命力。

FAQs

Q1:秦腔《阴阳河》与其他剧种的“阴阳”题材剧目(如越剧《牡丹亭》)有何区别?

A1:秦腔《阴阳河》与越剧《牡丹亭》虽同属“生死恋”题材,但艺术风格差异显著,秦腔以“高亢激越”为特色,通过“吼腔”“翻高腔”等技巧表现情感的爆发力,表演上强调“做功”的粗犷与力度,如“僵尸功”“甩发功”等,凸显黄河文化的豪放气质;越剧则偏重“婉转细腻”,唱腔以“清板”“中板”为主,表演讲究“手眼身法步”的柔美,如《牡丹亭》中“游园惊梦”的身段,更江南文化的温婉。《阴阳河》的叙事更贴近民间传说,神鬼助力的情节更具世俗色彩;而《牡丹亭》则融入更多文人雅趣,对“情”的探讨更具哲学思辨。

Q2:《阴阳河》中“哭坟”唱段的表演技巧有哪些?演员如何通过唱腔和动作表现人物情感?

A2:“哭坟”是《阴阳河》的核心唱段,演员需综合运用唱腔、身段、表情三大技巧,唱腔上,以“苦音”为主,通过“塌音”(压低声腔表现悲恸)、“擞音”(声腔颤抖表现哽咽)、“滑音”(音高起伏表现情绪波动)等技法,如“夫君啊——你阴魂不散听我言”一句,“夫君”二字用“塌音”拖长,“啊”字以“擞音”带过,声嘶力竭中带着哀婉;身段上,配合“跪步”(双膝跪地行走)、“甩发”(头发随头部动作甩动成弧线)、“抢背”(向前翻滚摔倒)等动作,表现月娥的悲痛欲绝;表情上,需双眼含泪但目光坚定,面部肌肉微微抽搐,既要有“泪痕斑斑”的凄美,又要有“以死殉情”的决绝,通过“形神兼备”的表演,让观众直观感受到人物内心的撕裂与绝望。