小时候,我总爱搬个小板凳坐在奶奶身边,听她那台老旧的收音机里咿咿呀呀地传来唱腔,那时听不懂词,只觉得那声音像黄河里的浪,一阵高过一阵,又像田埂上的风,忽而急促忽而舒缓,后来才知道,那是豫剧,是刻在河南人骨子里的声音,如今我长大,走遍南北,却依然最爱豫剧,爱它的高亢与婉转,爱它的烟火气与风骨,更爱它从历史深处走来,带着泥土的温度,唱着人间最真的情。

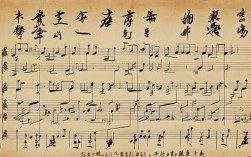

唱腔里的中原魂:一声梆子,千年回响

豫剧的唱腔,是中原大地的脉搏,它以梆子为板,明快处如马蹄踏碎晨露,激昂时似惊雷滚过山坳,我常想,河南地处中原,自古是兵家必争之地,饱经沧桑的土地,孕育了这样“硬气”的唱腔——不似昆曲的婉转,不如越剧的缠绵,它带着豫东平原的辽阔,伏牛山的倔强,每一句都像是从胸膛里吼出来的。

记得第一次听常香玉先生的《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”,那“谁说女子享清闲”的唱词,裹挟着梆子板的铿锵,砸得人心头发颤,常派唱腔刚健明亮,吐字如珠,花木兰的英气与女儿的柔韧,在她一句“为保祖国去参军”里,被演绎得淋漓尽致,后来听陈素真先生的《宇宙锋》,又是另一番风味,陈派唱腔细腻婉约,如洛水涓涓,“我的父在朝中官职显赫”的悲泣,每一个拐音都带着泪,把赵艳容的悲愤与无奈,唱进了听者的骨头缝里。

豫剧的行当分明,生旦净丑,各有千秋,老生的苍劲,旦角的妩媚,花脸的豪迈,小丑的诙谐,像中原大地上的四季,各有各的精彩,马金凤先生的“豫剧皇后”称号,不是白来的——她唱的《穆桂英挂帅》“我不挂谁挂”,那“挂帅”二字,拖腔如黄河奔涌,气贯长虹,仿佛能看到穆桂英银甲白发,仍要提枪上战场的模样,这唱腔里,有中原女性的坚韧,更有中原儿女的家国情怀。

身段里的烟火气:举手投足,皆是生活

豫剧的美,不止在唱腔,更在“接地气”的表演,它不像京剧那般程式化,带着“大戏”的庄严,而是像村口大戏台上的演出,每一个动作都从生活里来,带着泥土的芬芳。

我总忘不了《朝阳沟》里银环下乡时的锄地动作,演员握着锄把,弯腰、发力,锄头起落间,不是夸张的“做戏”,而是真的像在自家田里干活,银环唱“咱两个在学校三年整”,眼神里是少女的羞涩,手里却还攥着锄头,连衣角被风吹起,都带着乡村的鲜活,还有《七品芝麻官》里的唐成,那“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的念白,配上他踮脚、甩袖的小动作,活脱脱一个耿直又机灵的小县官,逗得台下观众哈哈大笑,笑声里藏着对“为民请命”的认同。

豫剧的脸谱也自有讲究,不像京剧脸谱那般繁复,豫剧的脸谱简单却传神:红脸表忠义,比如关羽的白脸加红脸,是“义”的化身;白脸表奸佞,比如严嵩,一个白脸配上三角眼,一看就知道是奸臣,就连旦角的妆容,也带着生活的痕迹:青衣的素雅,花旦的俏皮,彩旦的滑稽,就像村里的大姑娘小媳妇,各有各的样貌,却都透着一股子真实。

故事里的百姓情:家长里短,皆是人生

豫剧的剧目,多是老百姓自己的故事,它不讲帝王将相的传奇,只说寻常人家的悲欢;不谈才子佳人的风月,只讲田间地头的冷暖,这些故事,像村头的老槐树,听过几代人的喜怒哀乐,藏着最朴素的人情道理。

《秦香莲》里,秦香莲带着一双儿女寻夫,面对陈世美的不认亲,她唱“他夫妻不认我亲子妹”,那哭腔里,是贫苦妇女的绝望,也是对“负心人”的控诉,台下听戏的老太太,往往抹着眼泪,嘴里念叨“这陈世真不是东西”,仿佛秦香莲就是隔壁村的苦命人。《朝阳沟》更是一出“现代戏”,写城里姑娘银环下乡,从最初的“不适应”到后来的“爱上土地”,唱的是知识青年的成长,也是对劳动的赞美,那句“咱们都是向阳花”,曾激励了多少年轻人扎根农村,建设家乡。

就连喜剧,也藏着对生活的热爱。《卷席筒》里,苍娃替嫂子顶罪,被押赴刑场时还唱“打今日起我成了犯人啦”,那带着哭腔的调侃,让人笑着笑着就哭了——生活再难,也要笑着过啊,豫剧的故事,没有惊天动地的转折,只有柴米油盐的琐碎,可正是这些琐碎,让每个观众都能在戏里看到自己的影子:为生计发愁的苦,为团圆喜的甜,为不平事的怒,为好人善的赞。

文化里的根与魂:一方水土,一方戏

豫剧是中原文化的活化石,它唱的是河南话,说的是河南事,传递的是河南人的性格,河南人常说“中”,一个字,透着实在、爽朗;豫剧的唱词里,也带着这种“中”——不拐弯抹角,直来直去,像中原的太阳,光明磊落。

我曾在洛阳的庙会上看过一场豫剧,戏台搭在老槐树下,台下坐着摇蒲扇的老汉、纳鞋底的老太太、追着跑的孩子,演员们顶着大太阳唱,观众们顶着大太阳听,中场休息时,还有人给演员递上井水镇过的西瓜,那一刻,我突然明白:豫剧从来不是“戏台上的艺术”,它是“老百姓的艺术”,它生长在田间地头,活在婚丧嫁娶,是中原人生活的一部分——高兴了唱一段,难过了唱一段,日子过得有滋有味,全靠这戏里的情分撑着。

豫剧也在“老树新枝”,年轻演员用豫剧唱流行歌,短视频里常有“豫剧+摇滚”的碰撞,连00后都在学唱“刘大哥讲话理太偏”,这些创新,让豫剧有了新的生命力,可它内核里的“根”没变——还是那股子中原的倔强,还是那份对生活的热爱,还是那句“咱老百姓自己的戏”。

经典豫剧剧目及其核心主题

| 剧目名称 | 主角 | 核心主题 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 巾帼不让须眉,保家卫国 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 忠君爱国,老当益壮 |

| 《朝阳沟》 | 银环、拴保 | 知识青年上山下乡,劳动光荣 |

| 《七品芝麻官》 | 唐成 | 为民请命,不畏权贵 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 伸张正义,谴责负心 |

相关问答FAQs

问题1:豫剧和京剧的主要区别是什么?

解答:豫剧与京剧虽同属中国戏曲,但差异显著,从唱腔看,豫剧以梆子腔为主,高亢激越,节奏明快,多用河南方言演唱;京剧以西皮、二黄为主要腔调,风格多样,讲究“字正腔圆”,语言以湖广音、中州韵为基准,从表演风格看,豫剧更贴近生活,身段、念白带有浓郁的乡土气息,如《朝阳沟》的锄地动作;京剧程式化更强,讲究“唱念做打”的规范与精妙,如京剧的“兰花手”“云手”等身段,豫剧题材多取自民间生活,而京剧题材更广泛,包括历史故事、神话传说等。

问题2:年轻人如何快速了解并喜欢上豫剧?

解答:年轻人可通过“三步走”亲近豫剧:第一步,从经典片段入手,如《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”、《穆桂英挂帅》“我不挂谁挂”,旋律朗朗上口,易产生共鸣;第二步,关注年轻演员的创新演绎,如短视频平台上“豫剧+流行”的改编(如用豫剧唱《孤勇者》),或观看《梨园春》等综艺中青年演员的表演,感受传统与现代的碰撞;第三步,深入了解豫剧背后的文化,如常香玉“为抗美援朝捐飞机”的义举、豫剧与中原民俗的关系,从“听戏”到“懂戏”,更能体会其艺术魅力,可参与线下豫剧体验活动,如学唱身段、体验化妆,从“旁观者”变为“参与者”,更能感受到豫剧的温度。