戏曲作为中国传统文化的重要载体,其剧目中蕴含着丰富的历史故事、民俗信仰与艺术审美,而“七星庙”作为戏曲舞台上反复出现的经典场景或剧目名称,既是戏剧冲突的集中爆发地,也承载着特定的文化符号与精神内涵,从历史渊源、剧情演绎到舞台呈现,七星庙在戏曲中的存在,既是对民间传说的艺术化加工,也是传统戏曲“虚实相生”美学的生动体现。

七星庙的故事多与北宋杨家将系列传说相关,尤以“杨宗保招亲”的情节最为人熟知,在民间叙事中,七星庙是北宋名将杨宗保西夏征途中的重要节点,他在此地与巾帼英雄姜菊(或作姜金定、穆桂英变体)相遇,二人因比武结缘,最终成就姻缘,为后续破天门、降木桂等情节埋下伏笔,这一故事在戏曲中被反复演绎,逐渐形成固定的“庙会招亲”母题,成为展现英雄儿女情感与家国情怀的重要载体,不同剧种对七星庙的改编虽各有侧重,但核心情节始终围绕“英雄遇美人”“庙堂定终身”展开,既保留了民间传说的浪漫色彩,又融入了戏曲“以歌舞演故事”的独特艺术手法。

从历史背景看,七星庙的原型可能源于北方地区的民间庙宇信仰,北斗七星在古代中国被视为掌管命运、指引方向的神祇,民间常建“七星庙”或“北斗庙”祭祀,祈求神灵庇佑,戏曲创作者将这一真实存在的信仰空间纳入杨家将故事,既增强了剧情的在地性,也让“七星庙”成为连接人间英雄与天神意志的象征性场所,在秦腔、京剧、豫剧、河北梆子等剧种中,七星庙的舞台形象虽因地域审美差异而呈现不同风貌,但“神庙为媒”“武戏文唱”的核心逻辑始终未变,体现了戏曲对民间文化资源的创造性转化。

在剧情编排上,七星庙往往作为戏剧高潮前的关键转折点,以秦腔传统剧目《七星庙》为例,全剧可分为“途遇庙宇”“比招亲”“定终身”三幕:第一幕通过杨宗保的西夏行军路线,引出荒山野岭中的七星庙,庙内姜菊的登场与杨宗保的误入,制造了“英雄救美”的初始冲突;第二幕的“比武招亲”是全剧核心,姜菊以七星庙为擂台,与杨宗保展开刀枪剑戟的较量,二人武艺相当却暗生情愫,比武过程既展现戏曲的武打功架,又通过唱词传递儿女情长;第三幕以庙堂为证,二人结为夫妻,杨宗保得到姜菊的助战兵书,为后续破敌埋下伏笔,这种“庙宇—比武—姻缘”的三段式结构,节奏紧凑,矛盾集中,既符合戏曲“起承转合”的叙事传统,也满足了观众对“英雄美人”故事的审美期待。

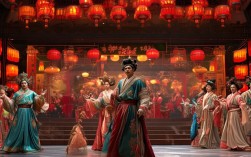

舞台呈现上,七星庙的形象塑造充分体现了戏曲“虚实结合”的美学原则,传统戏曲舞台布景简约,一桌二椅即可象征环境,但七星庙作为特定场景,常通过“守旧”(舞台背景幕布)上的七星图案、庙宇剪影,以及演员的程式化表演来强化空间感,杨宗保“进庙”时的圆场动作,配合鼓点节奏,表现出庙宇的幽深神秘;姜菊“登台比武”时的亮相、趟马、打出手等程式,既是对庙中擂台的虚拟化呈现,也展现了演员的武戏功底,唱腔设计上,不同剧种对七星庙情节的音乐处理各有特色:秦腔高亢激越,适合表现比武时的紧张激烈;京剧则用西皮流水等板式,渲染轻快浪漫的氛围;豫剧的梆子腔结合欢快的二八板,凸显新婚燕尔的喜悦,这些艺术手段共同塑造了七星庙在戏曲舞台上的独特魅力,使其成为“景情合一”的经典场景。

从文化内涵看,七星庙在戏曲中不仅是故事发生的物理空间,更是传统价值观的象征载体,它体现了“家国同构”的伦理观念:杨宗保与姜菊的婚姻虽始于个人情感,但最终服务于保家卫国的家国大义,七星庙的“神媒”属性,让这桩婚姻获得了天意与世俗的双重认可,七星庙中的“女强男弱”关系(姜武艺高强于杨宗保),突破了传统戏曲“才子佳人”的性别刻板印象,塑造了姜菊这样英姿飒爽、敢爱敢恨的女性形象,折射出民间对女性力量的尊重,北斗七星的文化隐喻,也让七星庙超越了具体的庙宇空间,成为英雄人物“得神助、顺天命”的精神象征,强化了戏曲“善有善报、恶有恶报”的道德教化功能。

随着时代变迁,传统戏曲中的七星庙剧目也面临传承挑战,年轻观众对历史背景的陌生、现代娱乐方式的冲击,使得这类“老戏”的受众逐渐萎缩,近年来,部分院团尝试对七星庙剧目进行创新改编:在保留核心情节的基础上,融入现代舞台技术(如多媒体投影呈现星空庙宇),优化人物关系(强化姜菊的主体性),或将其改编为小剧场戏曲,以更贴近当代观众的审美需求,这些探索虽尚在起步阶段,却为传统戏曲的活态传承提供了新思路。

以下为不同剧种中“七星庙”相关剧目对比简表:

| 剧种 | 代表剧目 | 核心情节 | 艺术特色 | 流行地区 |

|---|---|---|---|---|

| 秦腔 | 《七星庙》 | 杨宗保与姜菊庙中比武招亲 | 高亢激越,武打火爆,重唱做念打 | 陕西、甘肃西北 |

| 京剧 | 《穆柯寨》(含七星庙情节) | 穆桂英与杨宗保阵前招亲 | 唱腔婉转,做工细腻,融合文武 | 全国 |

| 豫剧 | 《破洪州》(七星庙片段) | 杨宗保借姜菊兵书破敌 | 梆子腔明快,动作夸张,生活气息浓 | 河南、中原地区 |

| 河北梆子 | 《七星庙》 | 杨宗保与姜菊结缘助宋 | 声腔高亢,表演质朴,重程式化 | 河北、京津 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲中的“七星庙”在历史上是否真实存在?

A1:目前尚无确凿史料证明北宋时期存在与杨家将传说直接相关的“七星庙”,其原型可能源于北方民间对北斗七星的信仰而修建的“北斗庙”或“七星庙”,这类庙宇在古代较为常见,主要用于祭祀祈福,戏曲创作者将这一民间信仰空间与杨家将传说结合,通过艺术加工虚构出“七星庙”这一故事场景,使其成为连接历史叙事与民间信仰的文化符号。

Q2:不同剧种演绎“七星庙”时,为何在人物姓名和情节细节上存在差异?

A2:不同剧种对“七星庙”的改编源于民间传说的地域性差异和艺术传统的不同,秦腔中的女主人公名为“姜菊”,京剧、豫剧则多用“穆桂英”,这反映了杨家将故事在不同地区的流变——西北地区可能保留了更古老的“姜菊”传说,而中原、华北地区则因“穆桂英”形象的广泛传播而将其纳入剧情,情节细节上,如比武方式、兵书来源等,各剧种会结合自身表演特色(如秦腔重武打、京剧重唱腔)进行调整,以突出剧种优势,这种“一母题多变体”的现象,正是戏曲艺术兼容并蓄、灵活创新的体现。