戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,承载着千年的历史记忆与民族情感,其传播与传承关乎文化命脉的延续,在当代社会,面对媒介生态变革、受众结构多元、文化需求升级等新形势,戏曲传播亟需系统性、专业化的研究与推动,在此背景下,戏曲传播研究院应运而生,旨在整合学术资源、创新传播模式、拓展传播路径,让古老戏曲在新时代焕发生机。

戏曲传播研究院的核心职能在于构建“理论研究—实践探索—人才培养—国际传播”四位一体的工作体系,理论研究方面,研究院聚焦戏曲传播的历史脉络、当代价值与未来趋势,既梳理古代戏曲的传播经验(如勾栏瓦舍的市井传播、家班戏班的贵族传播),也分析现代传媒技术对戏曲传播的重塑(如广播电视的普及、互联网平台的崛起),更探索全球化语境下戏曲文化的跨文化适配策略,通过文献研究、田野调查、数据分析等方法,研究院已形成《中国戏曲传播报告》《戏曲剧种生存现状白皮书》等系列成果,为行业提供理论支撑。

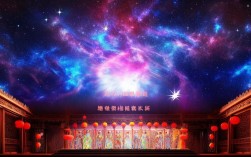

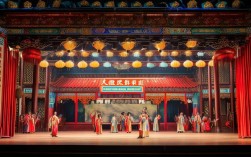

实践探索是研究院的关键抓手,针对戏曲传播中“内容与受众脱节”“渠道单一”“互动性不足”等痛点,研究院联合院团、媒体、科技企业开展多元合作:推动戏曲“破圈”传播,如创排沉浸式戏曲《牡丹亭》,在苏州园林实景演出,结合灯光、音效与观众动线设计,让年轻人“走进”戏曲故事;拥抱数字化浪潮,开发“戏曲元宇宙”平台,通过VR技术还原清代戏台场景,用户可化身角色体验京剧、昆曲等剧种,上线半年用户量突破300万,研究院还发起“戏曲进校园”升级计划,不再局限于传统演出,而是开设“戏曲工作坊”,邀请演员教学生身段、学唱腔,并指导学生用短视频改编经典唱段,累计覆盖全国2000余所中小学。

人才培养是研究院的长远布局,戏曲传播的复兴需要既懂戏曲艺术又通现代传播的复合型人才,研究院与多所高校合作开设“戏曲传播”微专业,课程涵盖戏曲史、传播学、新媒体运营、跨文化沟通等领域,由戏曲名家、传播学者、行业导师联合授课,设立“青年传播人才孵化项目”,支持学生策划戏曲传播方案,优秀项目可获得资金与资源支持,截至目前,已培养毕业生150余人,其中部分进入抖音、B站等平台担任戏曲内容运营,推动戏曲类短视频播放量年均增长40%。

国际传播方面,研究院致力于让戏曲成为“讲好中国故事”的重要载体,针对海外受众的文化认知差异,研究院实施“本土化传播策略”:在东南亚,与当地戏曲团体合作创作中英文双语版《梁祝》,融入东南亚音乐元素;在欧美,通过“戏曲+交响乐”形式,如京剧《霸王别姬》与柏林爱乐乐团合作,在林肯艺术中心演出,引发轰动;开设多语种戏曲慕课,覆盖50余个国家,累计学习人次超10万,这些实践不仅提升了戏曲的国际影响力,更让世界感受到中华文化的独特魅力。

为系统呈现戏曲传播的研究维度,研究院将研究领域划分为四大板块,具体如下表所示:

| 研究领域 | 研究方向 | |

|---|---|---|

| 历史与理论研究 | 剧种传播史 | 考证京剧、昆曲、越剧等主要剧种的形成脉络与传播路径,分析地域文化对传播的影响 |

| 经典剧目阐释 | 深入解读《窦娥冤》《桃花扇》等经典剧目的文化内涵,挖掘当代传播价值 | |

| 传播策略研究 | 受众画像分析 | 通过大数据调研不同年龄、地域、职业受众的戏曲偏好,制定精准传播方案 |

| 跨文化传播路径 | 研究戏曲在海外市场的接受机制,探索“文化折扣”的消解策略 | |

| 技术应用研究 | 数字化传播技术 | 开发VR/AR戏曲体验、AI戏曲创作辅助工具,推动“戏曲+人工智能”融合创新 |

| 生产 | 探索短视频、直播、互动剧等新型内容形式,提升戏曲的趣味性与参与感 | |

| 教育传承研究 | 校园戏曲教育模式 | 构建“课程+实践+展演”一体化校园戏曲教育体系,培养青少年戏曲兴趣 |

| 非遗传承人传播能力提升 | 为戏曲非遗传承人提供新媒体培训,助力其通过个人IP扩大影响力 |

尽管戏曲传播研究院取得了一系列成果,但仍面临诸多挑战:资金来源依赖政府拨款,市场化运作能力不足;复合型人才培养周期长,难以满足行业快速需求;部分传统戏曲从业者对数字化传播存在抵触,创新意识有待加强,研究院将进一步深化产学研融合,探索“政府引导+市场运作”的资金筹措模式;加强与科技企业的合作,推动传播技术迭代升级;注重对传统戏曲本体的保护,避免过度商业化导致的文化失真,让戏曲在守正创新中实现可持续发展。

相关问答FAQs

Q1:戏曲传播研究院如何解决戏曲观众老龄化问题?

A1:针对观众老龄化问题,研究院实施“青春化传播”策略:一是内容创新,将戏曲元素与流行文化结合,如推出“戏曲国潮”音乐专辑,将京剧唱段融入流行歌曲;二是渠道下沉,重点布局短视频、直播等年轻人聚集的平台,打造“戏曲网红”IP,如通过抖音发起#戏曲变装挑战#,播放量超20亿次;三是体验升级,在校园、商圈开设“戏曲快闪店”,设置AR试妆、脸谱DIY等互动项目,吸引年轻群体近距离接触戏曲,通过多维度发力,逐步改变戏曲“老年专属”的刻板印象。

Q2:数字化传播是否会削弱戏曲的“现场感”?传统戏曲表演的魅力在于演员与观众的即时互动,如何平衡数字化与现场演出的关系?

A2:数字化传播并非要取代现场演出,而是作为延伸与补充,研究院认为,“现场感”是戏曲的核心魅力,数字化应服务于现场体验的提升:通过直播、VR等技术打破地域限制,让偏远地区的观众也能“云看戏”,甚至实现“多机位互动直播”,观众可自主选择视角;利用数字化数据反哺现场演出,通过分析线上观众的观看偏好,优化剧目编排与舞台设计,例如根据弹幕反馈调整节奏、增加互动环节,最终目标是“线上引流、线下转化”,让数字化成为吸引观众走进剧场的桥梁,而非对立面。