豫剧《铡美案》作为传统经典剧目,常被戏迷简称为“铡八”,其核心情节围绕“铡驸马”展开,是豫剧“包公戏”中最具代表性的作品之一,全剧以北宋年间陈世美负心案为蓝本,通过包拯铁面无私的断案故事,展现了忠奸对立、道德审判的深刻主题,其唱腔高亢激越、表演张力十足,至今仍是豫剧舞台上的常演剧目。

剧情与核心冲突

《铡美案》的故事源于民间传说,讲述了书生陈世美寒窗苦读中状元后,为攀附权贵隐瞒已婚娶妻的事实,又被招为驸马,其妻秦香莲携一双儿女进京寻夫,陈世美不仅不认,反而派韩琪追杀灭口,韩琪不忍下手自刎,秦香莲愤而告官,包拯查明真相后,不顾太后、皇姑的求情,按国法将陈世美铡于龙头铡下,彰显了“王子犯法与庶民同罪”的法治精神,全剧八场戏环环相扣,从“寻夫”“告状”到“会审”“铡美”,冲突层层递进,将人性的善恶与官场的正邪展现得淋漓尽致。

经典唱段与人物塑造

《铡美案》的成功离不开其脍炙人口的唱段和鲜明的人物形象,包拯作为核心人物,其唱腔以豫剧“黑头”行当的“炸音”“沙音”为特色,既威严又富有人情味,包龙图打坐在开封府”一段,通过节奏明快的【二八板】和【快二八】,将包拯审案时的正气凛然与内心挣扎(对陈世美才华的惋惜、对皇权的敬畏)融为一体;而“驸马爷近前看端详”则以【慢板】铺陈,既有对陈世美负心的斥责,也有对百姓疾苦的共情,成为豫剧唱段中的不朽经典。

秦香莲的塑造则凸显了传统女性的坚韧与善良,其唱段“见皇姑”“见驸马”多以【苦中音】演绎,如“劝驸马杀妻灭心太狠毒”,通过低回婉转的旋律,将一个贫苦妇女的悲愤、无助与决绝刻画得入木三分,陈世美的“自幼儿苦读书圣贤传”则用【豫东调】的华丽唱腔,展现其从寒门书生到权贵驸马的蜕变,以及背信弃义后的虚伪与冷酷,形成鲜明对比。

以下是《铡美案》核心唱段一览表:

| 唱段名称 | 演唱者 | 板式 | 艺术特色 | |

|---|---|---|---|---|

| 包龙图打坐在开封府 | 包拯 | 【二八板】【快二八】 | 审案前的威严与对陈世美的复杂 | 黑头唱腔炸音铿锵,节奏鲜明 |

| 驸马爷近前看端详 | 包拯 | 【慢板】【二八板】 | 斥责陈世美负心,同情秦香莲 | 唱腔沉稳,情感层次丰富 |

| 劝驸马杀妻灭心太狠毒 | 秦香莲 | 【苦中音】【慢板】 | 控诉陈世美罪行,唤其良知 | 唱腔悲怆,催人泪下 |

| 自幼儿苦读书圣贤传 | 陈世美 | 【豫东调】【二八板】 | 述说寒窗苦读与攀附权贵的心态 | 唱腔华丽,凸显虚伪性格 |

艺术特色与文化内涵

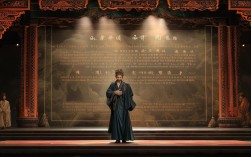

《铡美案》的艺术魅力在于其“唱、念、做、打”的完美融合,舞台上,包拯的脸谱以黑色为底,月牙为记,象征“日断阳、夜断阴”的神明;秦香莲的青衣素裹,与皇姑的凤冠霞帔形成视觉上的贫富对比;而“铡美”时龙头铡的亮相,配合铡刀落下的音效,更是将戏剧冲突推向高潮。

从文化内涵看,该剧不仅是一出“清官戏”,更折射出传统社会的伦理价值观,包拯的“铡美”行为,既是对“法理”的坚守,也是对“人情”的超越——尽管陈世美是当朝驸马,但“负心背义”已触犯天理国法,最终难逃制裁,这种“善恶有报”的叙事,满足了观众对公平正义的朴素追求,使其成为跨越时代的经典。

相关问答FAQs

Q1:《铡美案》中“铡驸马”为何能成为经久不衰的经典情节?

A1:“铡驸马”的经典性源于三重冲突的叠加:一是法与权的冲突(包拯代表国法,太后、皇姑代表皇权),展现了“法律面前人人平等”的进步思想;二是情与理的冲突(陈世美与秦香莲的夫妻情、包拯对陈世美才华的惜才之情与对国法的维护之理),增强了戏剧的悲剧张力;三是善与恶的冲突(秦香莲的善良坚韧与陈世美的忘恩负义),符合观众对“善有善报、恶有恶报”的道德期待,这些冲突直击人性本质,使情节具有超越时代的感染力。

Q2:豫剧《铡美案》与其他剧种(如京剧)的《铡美案》有何区别?

A2:豫剧与京剧的《铡美案》虽剧情框架相似,但艺术风格差异显著。唱腔上,豫剧以“高亢激越”为特色,黑头唱腔多用“大本嗓”,更具乡土气息;京剧则更注重“字正腔圆”,包拯的唱腔以“铜锤花脸”的醇厚圆润见长。表演上,豫剧的念白更贴近河南方言,生活化气息浓厚;京剧的念白则更强调韵白,更显程式化。人物塑造上,豫剧侧重“情”(如包拯对秦香莲的同情、对陈世美的惋惜),京剧则更突出“理”(对国法的绝对忠诚),各具韵味。