在河南焦作这片被黄河浸润的土地上,豫剧的唱腔如同千年古柏的根系,深深扎进民间文化的土壤,而《包青天》作为豫剧经典剧目,不仅是焦作戏曲舞台上的一颗明珠,更是当地百姓对公正、廉洁精神的集体记忆,焦作地处豫西北,古称怀川,既是司马懿、韩愈等历史名人的故里,也是豫剧“怀梆”的重要发源地之一,独特的地域文化孕育了焦作豫剧独特的艺术风格,而《包青天》剧目在这里的传承与演绎,更融入了怀川人的质朴、豪放与对正义的执着追求。

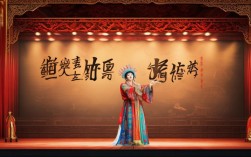

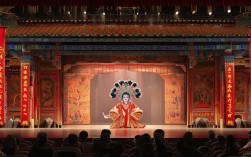

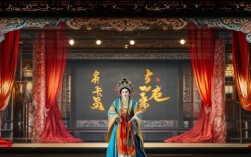

焦作豫剧《包青天》的艺术魅力,首先体现在其鲜明的地方特色与剧种融合上,豫剧以“高亢激越、朴实豪放”著称,焦作方言属中原官话,咬字铿锵有力,唱腔中既有豫东调的明快,又融入了豫西调的苍劲,饰演包拯的演员多采用“黑头”行当,要求嗓音宽厚如钟,气势沉稳如山,如《铡美案》中“包龙图打坐在开封府”的经典唱段,开篇“开——封——府!”三个拖腔,似平地惊雷,瞬间将观众带入肃穆的公堂氛围,焦作演员在演绎时,常在传统唱腔中加入怀梆的“寒韵”,即通过喉部微颤模拟寒风萧瑟之音,既贴合包拯“铁面无私”的冷峻形象,又凸显了怀川地域的苍茫气质,在表演程式上,焦作版《包青天》保留了豫剧“唱、做、念、打”的精髓,更融入了当地武术元素——如包拯升堂时的“蹉步”,步伐稳健如扎根大地,怒斥陈世美时的“甩发”,白发凌空飞舞,尽显雷霆之怒;而“铡美案”中行刑前的“抖髯”动作,则通过下颌细微颤动,传递出“法不容情”的决绝,这些细节处理,让焦作版的包拯既有“包青天”的共性符号,又带着怀川大地的独特烙印。

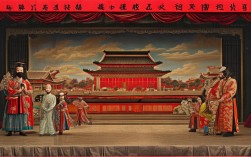

经典剧目的生命力在于其情节冲突与人物塑造的深度,焦作豫剧《包青天》尤以“铡美案”“铡包勉”“打龙袍”三大板块为核心,构建了一个立体丰满的包拯形象,在《铡美案》中,焦作演员格外注重“情与法”的张力:当公主携幼子闯堂,陈世美跪地求饶时,包拯的唱腔从“怒火万丈”到“内心挣扎”,通过“豫西调”的下滑音与“寒韵”的交替运用,展现了他作为“人父”与“人臣”的矛盾,而面对公主的刁难、国太的压力,他则以“宁让亲朋责备,不让百姓唾骂”的念白,掷地有声地宣示了“法大于情”的信念,这种对人物内心世界的细腻挖掘,让“包青天”不再是脸谱化的“清官符号”,而是有血有肉、有挣扎有坚守的“人”,在舞台呈现上,焦作剧团常采用“虚实结合”的布景:开封府的牌匾用写意水墨勾勒,公堂桌案简化为几块方木,而“铡刀”则通过灯光投影放大,营造出“法网恢恢,疏而不漏”的视觉冲击,这种简约而不简单的舞台美学,既保留了传统戏曲的“写意精神”,又契合了现代观众的审美习惯。

焦作对豫剧《包青天》的传承,离不开一代代戏曲人的坚守与创新的平衡,成立于1951年的焦作市豫剧团,是当地传承《包青天》的核心力量,剧团老艺人李树建(国家级非遗传承人)曾将焦作版《包青天》唱腔整理成册,提出“守正创新”的传承理念:既保留“黑头”唱腔的“炸音”“擞音”等传统技巧,又融入现代声乐的气息控制方法,让演员在长时间演出中保护嗓子,青年演员王红丽,师从李树建,她在《铡包勉》中饰演的包拯,既继承了师父“唱腔如金石”的功底,又通过眼神与微表情的细腻处理,展现出包拯对侄儿“爱之深、责之切”的复杂情感,除了专业院团,焦作的民间戏曲社团同样活跃,在博爱县、沁阳市等地,常有“村头搭台、百姓点戏”的《包青天》演出,演员们用方言唱词、俚语念白,让剧情更贴近群众生活,如《打龙袍》中李后唱的“巧儿我自幼儿许配赵家”,焦作版本会加入“怀梆”的“哭腔”,唱词也改为“怀川的苦水我喝了一碗碗”,让本地观众更能共情李后的冤屈,这种“专业+民间”的双轨传承模式,让《包青天》在焦作从未远离大众视野。

在焦作,《包青天》早已超越“戏曲剧目”的范畴,成为一种文化符号和精神载体,当地中小学常开展“戏曲进校园”活动,组织学生学唱“包龙图打坐在开封府”;社区老年大学的“戏迷班”里,退休老人用豫剧唱段讲述包拯故事;甚至企业年会、乡村庙会上,《包青天》选段都是最受欢迎的“压轴戏”,2023年焦作“戏曲文化旅游节”期间,《包青天》连续演出十场,场场爆满,观众中既有白发苍苍的老人,也有带着孩子来的年轻父母,一位70岁的焦作市民说:“听了一辈子《包青天》,包拯的‘清正’二字已经刻在骨子里了,这是咱怀川人的骄傲。”这种对《包青天》的集体热爱,本质上是焦作百姓对“公平正义”的价值追求,是对“清官文化”的现代诠释,正如焦作市豫剧团团长所说:“我们演《包青天》,不仅是演一出戏,更是传承一种精神——让每个观众都能从包拯身上,看到人性的光辉与法律的尊严。”

| 经典桥段 | 唱腔特点 | 代表性表演动作 |

|---|---|---|

| 《铡美案》升堂 | 豫西调为主,拖腔苍劲,斩!”字炸音 | 蹉步稳立、甩发怒抖、指天怒斥 |

| 《铡包勉》训侄 | 寒韵融入,唱腔由缓转急,字字带泪 | 抖髯颤指、拍案而起、转身背身拭泪 |

| 《打龙袍》见驾 | 豫东调明快,穿插念白,节奏张弛有度 | 甩袖跪拜、龙袍抚襟、仰天长叹 |

相关问答FAQs

Q1:焦作豫剧《包青天》与其他剧种(如京剧)的包青天角色在表演上有何差异?

A:焦作豫剧《包青天》与京剧包拯的差异主要体现在唱腔、身段和地域特色上,唱腔上,豫剧包拯以“黑头”行当为主,唱腔高亢激越,多用豫西调的“寒韵”和“炸音”,如《铡美案》中“开——封——府!”的拖腔,更显粗犷豪放;京剧包拯则属“铜锤花脸”,唱腔以西皮、二黄为主,讲究“脑后音”和“鼻腔共鸣”,更显沉稳威严,身段上,豫剧包拯的动作更贴近生活化,如“蹉步”“甩发”等融入了怀川武术的朴实感;京剧则程式化更强,如“亮相”“起霸”等动作更具舞台装饰性,焦作版唱词中常加入怀川方言和俚语,更接地气;京剧则更注重文雅规范的韵白,凸显宫廷气息。

Q2:为什么焦作当地群众对豫剧《包青天》有着深厚的情感?

A:焦作群众对《包青天》的深厚情感源于历史传承、文化认同与精神共鸣三方面,历史上,焦作作为怀川文化的核心区,自古就有“戏曲之乡”的美誉,豫剧在此扎根数百年,《包青天》作为经典剧目,几代焦作人都是听着它长大的,具有天然的“乡愁记忆”,文化上,包拯“铁面无私、执法如山”的形象,与焦作人“耿直重义、崇尚公正”的性格高度契合,剧目中的“清官”精神成为当地价值观的生动载体,精神共鸣上,《包青天》中的“情与法”冲突、“善恶有报”的结局,满足了百姓对公平正义的心理需求,尤其在现代社会,这种对“清正”的向往依然强烈,使得《包青天》成为连接传统与现代的情感纽带。