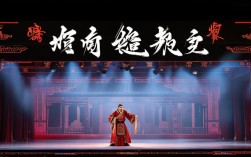

在河南地方戏曲的璀璨星河中,豫剧以其高亢激越的唱腔、贴近生活的剧情,成为中原文化的重要载体,而《老来难》作为豫剧传统剧目中反映老年生活困境的经典唱段,更是以其质朴的语言、真挚的情感,在民间舞台上久演不衰,被誉为“老年人的生活教科书”。

剧目背景与内容解析

《老来难》并非传统历史故事戏,而是一出扎根民间的生活小戏,又称“劝善戏”,其创作初衷是通过展现老年人日常生活中的种种不便,引发观众对老年群体的关注与同情,传递“尊老敬老”的传统伦理,剧情没有复杂的人物纠葛,而是以第一人称“老者”的视角,通过独唱与对白,串联起从身体衰老到家庭关系的一系列困境,形成一幅生动的老年生活图景。

唱段开篇便直击主题:“老来难,老来难,劝人莫把老人嫌。”短短十二字,既点明核心矛盾,又以劝诫的口吻拉近与观众的距离,随后,唱词从“耳聋难听人言语,眼花难看路不平”的身体机能衰退,到“牙齿脱落吃饭难,腰酸腿疼步难行”的日常行动不便,再到“儿女嫌我老无用,亲戚朋友少登门”的情感孤独,层层递进,将老年人面临的生理、心理、社会三重困境展现得淋漓尽致,穿衣时的“手抖扣错纽扣”,吃饭时的“汤洒碗香菜饭凉”,这些细节化的描写,让老年人的生活窘迫变得可感可知,极易引发观众共鸣。

值得注意的是,《老来难》的唱词并非一味悲苦,而是在困境中穿插着对人生的豁达与对晚辈的宽容,当年我也抱过娃,如今娃大我变老”,以“轮回”的视角看待衰老,消解了沉重感;而“但愿儿女多孝顺,我老来也能享几天天伦”,则流露出老年人对家庭温情的朴素渴望,让剧目在悲凉中透出一丝暖意。

艺术特色与表演魅力

作为豫剧的经典唱段,《老来难》的艺术魅力既源于内容真实,也离不开豫剧独特的唱腔与表演形式的加持。

在唱腔设计上,《老来难》多采用豫剧的“慢板”与“二八板”,节奏舒缓,旋律低沉,贴合老年人的语气与心境,老来难,老来难,好比高山顶上的枯竹笋”一句,通过拖腔与下滑音的运用,将“枯竹笋”的比喻具象化,仿佛让观众看到老人风烛残年的形象,而“劝世人,行孝道,莫待老人入土方尽孝”的唱段,则转为“垛板”,节奏加快,语气坚定,凸显出劝诫的力度,形成情绪上的起伏。

表演上,演员需通过细腻的肢体语言塑造老年形象:佝偻的背、颤抖的手、蹒跚的步,每一个动作都要贴合“老来难”的主题,走路拄着拐杖棍,一步一挪心发慌”的唱词,演员需通过拐杖的支撑、身体的摇晃,以及眼神中的惶恐,将老年人出行的不安传递给观众,剧中的“道具”运用也颇具匠心,如老花镜、假牙、拐杖等生活物品,不仅增强了场景的真实感,也成为老年人衰老状态的象征符号。

《老来难》的传播离不开历代豫剧名家的演绎,从早期的“豫剧六大名旦”之一阎立品,到后来的唐派传人小唐喜成,再到当代的豫剧名家牛淑贤,每位演员在演绎时都会融入自己对角色的理解,有的演员注重唱腔的悲情,通过哭腔强化感染力;有的演员则侧重生活化的表演,用细节让观众感受到“老来难”的真实,不同流派的演绎,让《老来难》在保持核心主题的同时,呈现出丰富的艺术面貌。

文化价值与现实意义

《老来难》之所以能跨越时空,在河南民间广泛流传,根本原因在于它深刻反映了老年人的普遍困境,传递了中华民族“孝老爱亲”的传统美德,在传统农业社会,老年人是经验与智慧的象征,“尊老”是维系家庭伦理的重要纽带,而《老来难》通过艺术化的呈现,将“尊老”从抽象的道德规范转化为具体的生活场景,让观众在观戏时自然而然地反思:我们该如何对待身边的老人?

进入现代社会,随着老龄化程度加深,《老来难》的现实意义愈发凸显,数据显示,截至2023年底,我国60岁及以上人口已达2.97亿,占总人口的21.1%,老年人面临的“空巢化”“照护难”“精神孤独”等问题,与《老来难》中描绘的困境高度契合,当年轻人在快节奏的生活中为生计奔波时,《老来难》如同一面镜子,照出老年人的无奈与期盼,提醒社会关注老年群体的生存状态。

近年来,《老来难》被改编成短视频、舞台剧等多种形式,在年轻群体中引发热议,有大学生在观看后表示:“以前觉得‘老来难’是老一辈的事,现在才明白,衰老是每个人都无法回避的课题。”这种跨代际的情感共鸣,让《老来难》成为连接传统与现代的文化纽带,也让“孝老爱亲”的美德在新时代焕发出新的生命力。

《老来难》核心内容概览

| 维度 | |

|---|---|

| 主题思想 | 展现老年人生理与心理困境,倡导孝亲敬老,传递“尊老”传统美德。 |

| 典型情节 | 耳聋眼花、腰酸腿痛、行动不便;被儿女嫌弃、朋友疏远;渴望家庭温暖却孤独终老。 |

| 艺术手法 | 口语化唱词、慢板与二八板结合、生活化肢体语言、道具(拐杖、假牙等)象征。 |

| 社会功能 | 伦理教化(劝人行孝)、情感共鸣(引发对老年群体的同情)、社会反思(关注老龄化)。 |

相关问答FAQs

Q1:《老来难》为何能在河南民间广泛流传,成为家喻户晓的唱段?

A1:《老来难》的流传主要得益于三方面:一是内容贴近生活,唱词用河南方言口语化表达,如“扣错纽扣”“汤洒碗凉”等细节,让河南观众倍感亲切;二是情感真挚深刻,它没有回避老年人的衰老与孤独,而是通过真实困境引发普遍共鸣,跨越年龄与地域的限制;三是艺术形式接地气,豫剧高亢激越的唱腔与老年人苍老的声音形成呼应,加上演员生活化的表演,让剧目既有艺术性又有感染力,因此在河南民间“村村有戏台,台台唱《老来难》”。

Q2:现代豫剧表演中,《老来难》在传承基础上有哪些创新演绎?

A2:当代豫剧表演对《老来难》的创新主要体现在三方面:一是舞台设计现代化,通过多媒体投影呈现“白发苍苍”“步履蹒跚”等视觉特效,增强沉浸感;二是唱腔融合新元素,部分年轻演员在保留豫剧梆子腔的基础上,融入流行音乐的节奏,让唱段更贴近年轻观众的审美;三是主题延伸,在传统“劝孝”的基础上,加入“社会养老”“老年心理健康”等现代议题,比如有的版本增设“社区养老院”情节,展现社会对老年人的关怀,让剧目在传统与现代的对话中焕发新生。