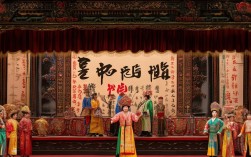

“王大娘锯缸”是流传于我国北方地区的经典传统戏曲剧目,尤以河南曲剧、评剧等地方剧种的演绎最为深入人心,作为一出生活气息浓郁的小戏,它以朴素的叙事、鲜活的人物和幽默的情节,展现了民间生活的智慧与情趣,成为戏曲舞台上经久不衰的“小戏精品”。

剧目故事围绕农家妇女王大娘展开,一日,王大娘家中水缸不慎裂开一道缝隙,丈夫心疼新缸,催她赶紧去镇上买新缸,可王大娘节俭惯了,舍不得花钱,决定找邻村的张木匠“锯缸修补”,她拎着裂缸来到张木匠家,张木匠起初不解:“缸裂了还能锯?”王大娘得意地解释:“锯开裂缝,用铁箍箍上,不就跟新的一样嘛!”张木匠被她的“妙招”逗乐,却仍耐心告诉她:“陶缸是烧制的,锯开会散,没法修。”王大娘不信,非让张木匠试试,两人一番拉扯中,张木匠故意逗她:“锯缸可以,得先付定钱,还要管饭!”王大娘急了,撸起袖子要“理论”,张木匠见她认真,笑着拿出早已准备好的胶泥,说:“逗你呢!用胶泥把裂缝糊上,晾干了照样用!”王大娘转怒为喜,连声道谢,两人在一阵笑声中化解了误会,裂缸最终用最简单的方法修好,王大娘也用她的“倔”和“智”,上演了一出充满生活智慧的“喜剧”。

剧中王大娘的形象尤为鲜活,她是个典型的农村妇女:勤劳节俭,对新缸的“不舍”折射出劳动人民对物资的珍惜;泼辣直爽,与张木匠“斗嘴”时毫不示弱,眉眼一瞪、腰杆一挺,活脱脱一个“刀子嘴豆腐心”的邻家大娘;更难得的是她的“巧思”,面对裂缸不慌不忙,想出“锯缸修补”的法子,虽有些“异想天开”,却透着民间朴素的生存智慧,而张木匠的形象同样讨喜,他手艺精湛却不摆架子,面对王大娘的“固执”,没有直接否定,而是用玩笑引导,既展现了手艺人的风趣,也暗含对邻里互助的温情,两人的对手戏妙趣横生,你来我往的方言对话、夸张又不失真实的肢体动作,让整个剧目充满了“烟火气”和“喜剧感”。

从艺术特色来看,“王大娘锯缸”充分体现了地方戏“以小见大”的魅力,剧情简单,聚焦“修缸”一件小事,却折射出民间生活的真实面貌——节俭、互助、乐观,唱腔上,河南曲剧的【阳调】【诗篇】等曲牌明快活泼,念白则大量使用方言土语,如“中”“恁”“咋弄”等,让人物语言更具生活质感,表演上,演员通过虚拟化的动作(如“拎缸”“锯缸”)和表情(如瞪眼、撇嘴、捂嘴笑),将生活中的场景搬上舞台,无需复杂布景,仅凭“一桌二椅”就能营造出浓郁的农家氛围,剧中的“误会”手法运用巧妙,从“锯缸”的异想天开到“胶泥修补”的柳暗花明,既制造了喜剧效果,又让观众在笑声中感受到“生活处处有智慧”的朴素道理。

这种“小戏”的生命力,正在于它扎根民间、贴近生活,没有宏大的历史叙事,没有复杂的宫廷权谋,只有普通人的喜怒哀乐,却因真实而动人,因幽默而鲜活,正如老一辈观众所言:“看王大娘锯缸,就像自家院里的事儿,看得懂、记得住、忘不了。”

剧情发展阶段表

| 阶段 | 主要情节 | 人物互动 | 艺术表现 |

|---|---|---|---|

| 开端 | 水缸裂缝,丈夫催买新缸 | 王大娘与丈夫争执 | 方言对话,突出节俭性格 |

| 发展 | 王大娘找张木匠“锯缸修补” | 王大娘与张木匠争论 | 夸张肢体动作,制造喜剧冲突 |

| 高潮 | 张木匠逗趣“要定钱管饭”,王大娘急眼 | 两人“斗嘴”,误会升级 | 表情丰富,节奏明快 |

| 结局 | 张木匠用胶泥修好裂缸,两人和解 | 相视而笑,温情收尾 | 唱腔转为欢快,生活气息浓郁 |

相关问答FAQs

Q:“王大娘锯缸”中的“锯缸”真的是民间修缸方法吗?

A:并非真实修缸方法,而是剧中设计的喜剧冲突点,陶缸由陶土烧制,质地坚硬且脆,一旦裂缝直接锯开会彻底碎裂,无法修补,剧中王大娘提出“锯缸修补”,实则是为了展现她“节俭到有点固执”的性格,通过“异想天开”的法子制造误会和笑料,凸显民间生活中的“巧思”与“倔劲儿”。

Q:为什么“王大娘锯缸”能成为经典小戏,至今仍受观众喜爱?

A:它扎根民间生活,剧情简单却真实,王大娘的节俭、张木匠的风趣,都是普通人熟悉的性格,容易引发共鸣;艺术表现生动活泼,方言念白、夸张表演和明快唱腔,让剧目充满趣味性和观赏性;最重要的是,它传递了朴素的生活智慧——面对困难不慌乱,用乐观和互助解决问题,这种“小而美”的人文内核,让剧目跨越时代,始终温暖人心。