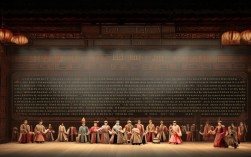

京剧《三岔口》是中国传统戏曲宝库中极具代表性的武戏经典,取材于北宋名将杨家将的故事,以“摸黑打斗”的独特表演闻名于世,作为京剧传统剧目,它不仅展现了京剧艺术的程式化美学,更通过丰富的“谱”(身段谱、锣鼓谱、曲谱)构建出紧张激烈的戏剧冲突,成为中国戏曲虚拟化表演的典范之作。

剧情梗概:误会与冲突中的英雄本色

《三岔口》的故事背景设定在北宋年间,大将焦赞因得罪朝臣被发配沙门岛,其友任堂惠(化名任堂惠,实为名将任堂惠)暗中保护,途经三岔口客栈时,焦赞被店主刘利华夫妇暗中加害,任堂惠追至客栈,因夜色昏暗,与刘利华夫妇发生误会,展开了一场“摸黑搏斗”,最终双方身份明朗,合力除掉奸臣,彰显了忠义精神,剧情虽简,却通过“黑夜”这一特殊情境,将戏剧张力推向高潮,而演员的表演几乎全部依赖“谱”的精准呈现。

角色与行当:以“谱”塑形的典型人物

京剧角色分为生、旦、净、丑四大行当,《三岔口》的主要角色均以武戏行当为主,其表演需严格遵循行当的“谱”规范,方能塑造出鲜明的人物形象。

-

任堂惠(武生):作为核心角色,任堂惠的表演以“短打武生”为主,身段谱要求敏捷轻巧,动作干净利落,其“摸黑打斗”的身段谱包括“蹑足潜行”“侧耳倾听”“突进闪避”等,通过眼神的“凝视”“扫视”与腰腿的“拧转”“跳跃”,表现出黑夜中警觉、机敏的特质,在“摸黑寻人”时,演员需以“云手”配合“矮子步”,身体微微前倾,双臂微张如探物,同时眼神需快速转动,传递出“虽不见敌,却感知危机”的状态。

-

刘利华(武丑):作为反派(后转为误会方),刘利华的表演融合了“武丑”的“矮子功”与“武生”的翻扑技巧,其身段谱强调“灵活滑稽”,如“蹦跳窜跃”“滚地翻扑”,配合诙谐的面部表情(如斜眼、咧嘴),虽为反派却因表演的夸张性让观众产生“亦正亦邪”的观感,与任堂惠对打时,刘利华的“鹞子翻身”需接“抢背”,落地时以“僵尸”倒地,再迅速弹起,整套动作需连贯流畅,体现其“市井混混”的机敏与顽劣。

-

焦赞(净):作为净行(花脸),焦赞的出场虽不多,但需体现“粗犷豪放”的性格,其身段谱以“大开大合”为主,如“跨步”“亮相”,配合“哇呀呀”的炸音,展现其勇猛却鲁莽的形象。

表演特色:“谱”构建的虚拟化黑夜美学

《三岔口》最核心的艺术魅力在于“无实物表演”——舞台上并无真实黑暗,却通过“谱”的系统设计,让观众“相信”黑夜的存在,这种“以谱造境”的手法,集中体现在身段谱、锣鼓谱与曲谱的协同配合中。

(一)身段谱:动作即环境

身段谱是演员塑造“黑夜”的核心,通过程式化动作模拟黑暗中的感知与行为。

- “摸黑探路”谱:演员以“顺风旗”手势(一手前伸如探物,一手后展保持平衡),配合“慢步蹉行”,身体微微摇晃,模拟在不平地面摸索前行的状态;

- “听觉感知”谱:当听到动静时,演员突然“定身”,头部侧倾,耳朵对准声源,同时眼神骤然聚焦,再以“鹞子翻身”快速转身,体现“闻声而动”的警觉;

- “打斗反应”谱:在“摸黑对打”中,演员需以“虚击”“错步”代替真实接触,如任堂惠的“冲拳”实际击向空气,刘利华则以“矮身躲闪”配合“甩头”,让观众通过动作的“虚实结合”感受到“拳拳到肉”的紧张感。

这些身段谱并非随意设计,而是京剧前辈对生活动作的提炼与美化,通过“手眼身法步”的严格规范,将“黑夜”转化为可观赏的舞蹈化动作。

(二)锣鼓谱:节奏即氛围

锣鼓谱是《三岔口》的“隐形画笔”,通过打击乐的节奏变化,强化黑夜的神秘感与打斗的紧张感,常用的锣鼓点包括:

- “慢长锤”:用于角色出场或“摸黑探路”时,节奏沉稳缓慢,模拟黑夜的静谧与压抑;

- “急急风”:在打斗高潮段骤然加速,鼓点密集如雨,配合演员的“窜蹦跳跃”,营造激烈交锋的氛围;

- “抽头”:用于动作转换的间隙,如双方短暂停顿,鼓点由强转弱,暗示“黑暗中的短暂对峙”。

任堂惠与刘利华首次相遇时,锣鼓以“慢长锤”铺垫,任堂惠“摸黑进门”的动作每一步都踩在鼓点上,当刘利华突然从暗处跳出,“急急风”瞬间响起,节奏突变,将观众情绪推向高潮。

(三)曲谱:简约即传神

《三岔口》以武打为主,唱腔较少,但曲谱(唱腔谱与念白谱)仍需服务于人物塑造,任堂惠的念白需用“炸音”体现其勇猛,如“呔!何人在此?”字字铿锵;刘利华的念白则带“沙音”与滑腔,如“客官,里面请啊~”,配合挤眉弄眼,凸显其市井气息,唱腔方面,仅在某些抒情段落使用【西皮流水】或【二黄散板】,旋律简洁,节奏明快,不拖沓剧情,突出武戏的“动”感。

艺术价值:从“谱”的传承看京剧的生命力

《三岔口》的“谱”并非僵化的教条,而是动态传承的艺术体系,从清代徽班进京时的雏形,到民国时期武生大师盖叫天、周信芳的完善,再到当代演员于魁智、李胜素等人的创新,其身段谱、锣鼓谱始终在保留核心程式的基础上融入时代审美,现代演出中加入了更多翻腾技巧(如“空翻”“旋子”),但“摸黑打斗”的虚拟化内核从未改变。

这种“守正创新”的传承方式,让《三岔口》成为京剧“以谱塑戏”的典范——通过“谱”的规范,演员得以在有限舞台上创造无限想象空间,也让中国戏曲的“写意美学”跨越文化界限,成为世界艺术宝库中的独特存在。

相关问答FAQs

Q1:《三岔口》的“摸黑打斗”为何能仅凭动作就让观众感受到“黑暗”?

A1:这依赖于京剧身段谱的“程式化模拟”与观众的“默契共创”,演员通过“探手”“侧耳”“摇晃”等动作,模拟人类在黑暗中的本能反应;锣鼓谱以“慢节奏”铺垫静谧、“快节奏”制造紧张,强化“黑暗”的氛围;观众在京剧“虚实相生”的美学熏陶下,会主动将动作联想为“黑暗中的行为”,从而形成“演员演意境,观众补想象”的互动效果,演员做出“虚抓空气”的动作,观众会自动脑补“他抓住了黑暗中的敌人”,这正是京剧“谱”的魅力所在。

Q2:《三岔口》的锣鼓谱与身段谱是如何配合的?能否举例说明?

A2:锣鼓谱与身段谱的配合讲究“鼓点即动作节点”,锣鼓的节奏变化直接控制动作的快慢、强弱,在“任堂惠摸黑上楼梯”的身段中,先用“慢长锤”配合“抬腿”“探身”的缓慢动作,每一步踩在鼓点上,体现“小心翼翼”;当突然踩空时,锣鼓骤转“八大仓”(一个强烈的重音),同时演员做“前扑”身段,动作与鼓点完全同步,形成“惊险一跌”的戏剧效果,又如“刘利华从暗处跳出”时,先以“抽头”鼓点铺垫“蓄力”,再以“急急风”配合“鹞子翻身+亮相”,鼓点的爆发与动作的定格同步,让观众瞬间感受到“突然袭击”的紧张感,这种“鼓指挥,身跟随”的配合,是京剧“谱”系统性的核心体现。