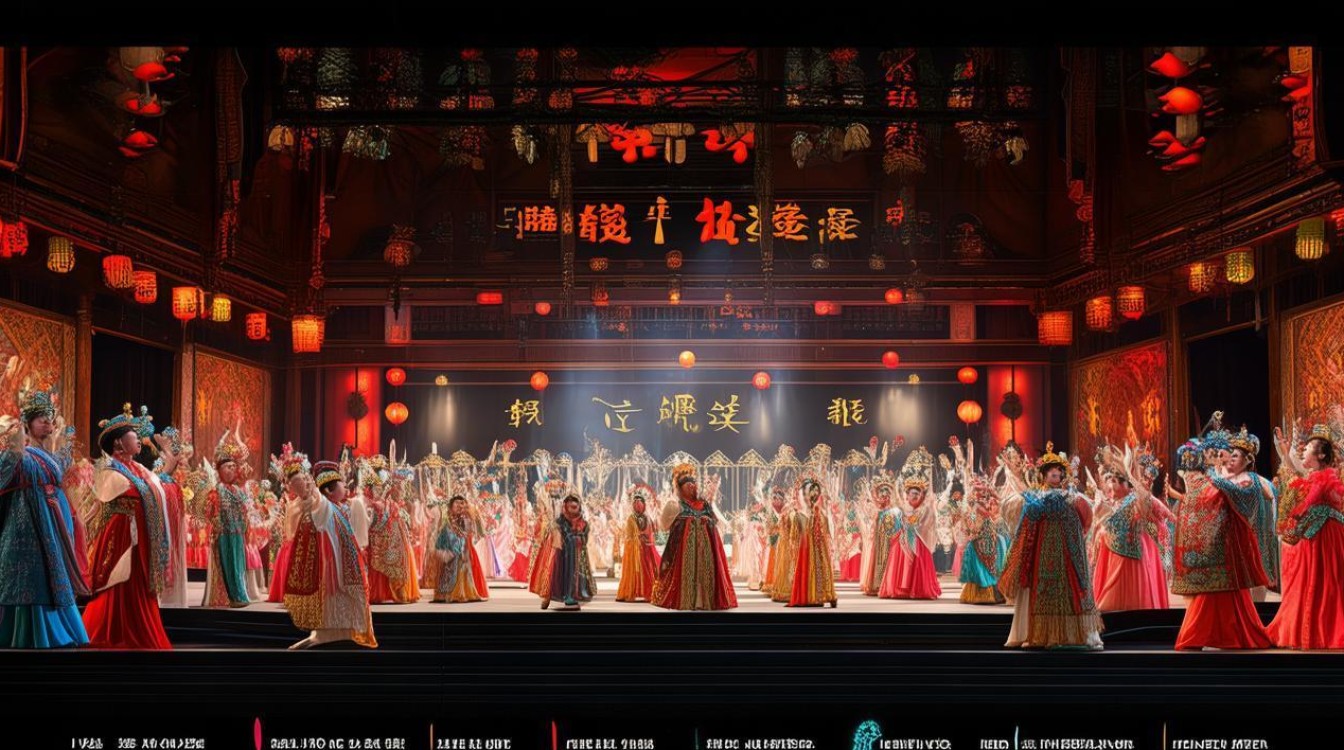

中国戏曲艺术博大精深,不同地域、不同历史背景孕育出各具特色的剧种,而唱法作为戏曲的核心表现手段,差异尤为显著,这种差异不仅体现在旋律、节奏上,更深刻反映在方言声调、发声技巧、情感表达等多个维度,共同构成了中国戏曲“百花齐放”的声腔体系。

从地域分布来看,北方戏曲多高亢激昂,南方戏曲则偏婉转细腻,以京剧为例,作为“国粹”,其唱法以“西皮”“二黄”为主要腔调,讲究“字正腔圆”,发声时要求“丹田用力”,真假声结合,通过鼻腔共鸣和胸腔共鸣的配合,形成宽厚明亮的声音特质,京剧的行当分工(生、旦、净、丑)也决定了唱法的差异:老生用“大本嗓”,苍劲有力;青衣用“小嗓”,清亮柔美;花脸则用“嘎调”,粗犷豪放,与之形成鲜明对比的是越剧,作为江南地区的代表剧种,越剧唱腔以“尺调腔”“弦下腔”为核心,旋律婉转如流水,多用“小嗓”,发声时注重“气沉丹田”,声音细腻柔和,吴语方言的软糯特质更赋予其“水磨腔”般的细腻感,代表作《梁山伯与祝英台》中的“十八相送”,唱腔如泣如诉,尽显江南水乡的温婉。

方言是影响戏曲唱法最直接的因素,黄梅戏源于湖北黄梅,流行于安徽、江西等地,唱法融合了江淮官话的特点,以“平词”“花腔”为主,旋律明快通俗,真假声转换自然,带有浓郁的山歌风味,如《天仙配》中“夫妻双双把家还”,唱腔质朴亲切,贴近生活,而豫剧则扎根中原,唱腔高亢激越,以“梆子腔”为特色,节奏鲜明,常用“甩腔”增强戏剧张力,豫剧常香玉的“红”派唱法,发声时“音域宽、穿透力强”,将中原人民的豪迈性格展现得淋漓尽致,秦腔作为最古老的剧种之一,唱法更是独具“吼”的特点,陕西方言的厚重感与“老腔”“同州梆子”的粗犷旋律结合,形成苍劲悲壮的声腔,如《三滴血》中“祖籍陕西韩城县”,唱腔高亢入云,极具穿透力。

不同剧种对发声技巧的要求也各不相同,昆曲被誉为“百戏之祖”,其“水磨腔”讲究“启口轻圆,收音纯细”,发声时注重“字头、字腹、字尾”的清晰处理,共鸣以头腔为主,声音如“大珠小珠落玉盘”,细腻婉转,代表作《牡丹亭·游园惊梦》中“原来姹紫嫣红开遍”,唱腔缠绵悱恻,尽显文人雅趣,川剧则别具一格,唱法融合了帮、打、唱等多种形式,帮腔由众人齐唱,烘托气氛,唱腔中常加入方言衬词(如“嗬”“呀”),且与变脸、绝活等表演紧密结合,如《白蛇传》中“水漫金山”,唱腔时而激昂,时而低回,戏剧性极强,粤剧作为岭南戏曲的代表,唱法分“平喉”(真声)和“子喉”(假声),粤语声调的九声六调直接决定了旋律的走向,唱腔华丽流畅,南音、粤讴等曲调的融入更增添其地域特色,《帝女花》之“香夭”唱段,悲凉凄美,令人动容。

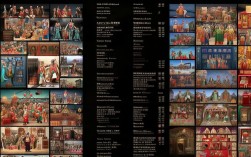

以下为部分主要戏曲剧种唱法特点对比:

| 剧种 | 代表剧目 | 唱法特点 | 方言影响 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《贵妃醉酒》 | 西皮二黄,真假声结合,行当分明 | 湖广官话(中州韵) |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》 | 尺调腔,柔美婉转,多用小嗓 | 吴语(江南方言) |

| 黄梅戏 | 《天仙配》 | 平词花腔,明快通俗,自然流畅 | 江淮官话 |

| 豫剧 | 《花木兰》 | 梆子腔,高亢激越,节奏鲜明 | 中原官话(河南方言) |

| 秦腔 | 《三滴血》 | 老腔吼唱,苍劲悲壮,音域宽广 | 陕西方言(关中方言) |

| 川剧 | 《白蛇传》 | 帮打唱结合,方言衬词,戏剧性强 | 四川话(西南官话) |

| 昆曲 | 《牡丹亭》 | 水磨腔,细腻婉转,字正腔圆 | 苏州方言(吴语) |

| 粤剧 | 《帝女花》 | 平喉子喉,华丽流畅,贴合声调 | 粤语(广府方言) |

中国戏曲唱法的多样性,是地域文化、历史传承与艺术创新共同作用的结果,从北方的“秦腔吼”到南方的“越剧吟”,从宫廷的“昆曲雅”到民间的“黄梅俗”,每一种唱腔都承载着一方水土的精神气质,是中华民族审美情趣的生动体现,这种差异不仅丰富了戏曲艺术的内涵,也为世界音乐文化贡献了独特的中国智慧。

FAQs

Q:为什么不同戏曲唱法差异这么大?

A:差异主要源于四方面:一是方言声调,不同方言的声调系统直接影响旋律走向(如粤语九声六调决定粤剧唱腔的抑扬顿挫);二是地域文化,北方豪放、南方细腻的审美偏好塑造了唱腔风格(如秦腔高亢、越剧婉转);三是历史传承,各剧种吸收当地艺术形式(如昆曲融合宋词元曲,京剧融合徽汉调);四是表演需求,行当分工、舞台呈现要求唱法适配角色(如京剧花脸的“嘎调”表现性格)。

Q:学习戏曲唱法最难的是什么?

A:最难的是“字正腔圆”的平衡与方言咬字的准确,戏曲讲究“以字行腔”,需先掌握方言声调(如吴语入声、陕西方言的儿化音),才能让旋律贴合字音;同时要兼顾发声技巧(如京剧的丹田运气、昆曲的头腔共鸣),不同剧种对共鸣位置、气息控制要求不同,需长期训练才能自然融合,且需在理解角色情感的基础上表达,避免“有腔无情”。