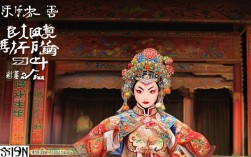

蒲剧作为山西最具代表性的地方戏曲剧种之一,距今已有数百年历史,以其高亢激越的唱腔、粗犷豪放的表演和深厚的生活底蕴被誉为“梆子腔鼻祖”,进入现代社会,蒲剧在坚守传统艺术精髓的同时,积极拥抱时代变革,创作了大量反映当代生活、彰显时代精神的现代戏作品,形成了传统与现代交相辉映的独特景观,这些现代戏曲不仅丰富了蒲剧的剧目库,更让这一古老艺术形式在当代焕发出新的生命力,成为连接传统文化与大众生活的重要纽带。

蒲剧现代戏的发展脉络与创作特点

蒲剧现代戏的创作始于20世纪中叶,新中国成立后,在“文艺为人民服务”的方针指引下,蒲剧工作者开始尝试将目光从历史故事、民间传说转向现实生活,创作了一批歌颂新社会、新风尚的作品,如20世纪50年代的《小二黑结婚》,改编自赵树理同名小说,通过小二黑与小芹自由恋爱、反对封建包办婚姻的故事,展现了农村社会的变革,剧中“清粼粼的水来蓝莹莹的天”等唱段至今仍广为流传,这一时期的现代戏注重贴近群众生活,语言风格质朴,表演上保留蒲剧传统程式的同时,融入了话剧、歌剧等艺术元素的表现手法,增强了戏剧的叙事性和真实感。

改革开放后,蒲剧现代戏进入复苏与探索期,创作主题逐渐多元化,既有对改革开放初期农村变革的反映,也有对工业、军旅等领域的关注,如《浪涛口》以煤矿工人为原型,展现了矿工群体的奋斗精神;《港》则聚焦沿海开放城市的建设者,通过普通家庭的命运变迁折射时代发展,这一时期的作品在艺术上更加注重人物内心的刻画,音乐创作开始尝试在蒲剧梆子腔的基础上,融入现代音乐元素,丰富了唱腔的表现力。

进入21世纪,蒲剧现代戏创作迎来高峰,涌现出一批思想性、艺术性俱佳的精品力作,这些作品不仅题材广泛,涵盖脱贫攻坚、乡村振兴、廉政建设、抗疫精神等多个领域,在艺术手法上也实现了传统与现代的深度融合,如《土炕上的女人》以农村妇女李月英的视角,讲述了她几十年如一日照顾残疾丈夫、抚养孤儿的感人故事,全剧没有强烈的戏剧冲突,却通过细腻的生活细节和朴实的表演,展现了人性的坚韧与伟大,荣获中宣部“五个一工程”奖。《清风亭》虽取材于传统故事,但经过现代改编,更加注重对人物命运的哲学思考,将传统道德观念与当代法治精神相结合,赋予经典剧目新的时代内涵。

蒲剧现代戏代表剧目概览

以下为部分具有代表性的蒲剧现代戏作品,涵盖不同时期的创作主题与艺术特色:

| 剧目名称 | 创作时间 | 艺术特色 | |

|---|---|---|---|

| 《小二黑结婚》 | 1950年代 | 改编自赵树理小说,讲述解放区农村青年小二黑与小芹反抗封建包办婚姻、追求自由爱情的故事。 | 唱腔融合蒲剧花腔与民歌元素,表演质朴生活化,首次将现代文学经典搬上蒲剧舞台。 |

| 《浪涛口》 | 1980年代 | 以煤矿工人生活为背景,描写矿工们在艰苦环境下的团结奋斗与无私奉献。 | 音乐上加入劳动号子元素,舞台设计采用写实手法,展现煤矿井下的真实场景。 |

| 《土炕上的女人》 | 2000年代 | 农村妇女李月英照顾残疾丈夫、抚养孤儿的40年历程,展现普通人的大爱与坚韧。 | 表演上注重细节刻画,唱腔以蒲剧慢板为主,辅以口语化念白,情感真挚动人。 |

| 《清风亭》 | 2010年代 | 改编自传统戏,讲述张元秀夫妇拾子、养子、失子的悲剧,探讨亲情、道德与法律的关系。 | 保留蒲剧“四股路”表演程式,音乐在传统梆子腔基础上加入交响乐伴奏,增强戏剧张力。 |

| 《山村母亲》 | 2020年代 | 聚焦脱贫攻坚,农村母亲王秀莲带领村民发展产业、脱贫致富的故事。 | 融入现代舞蹈元素,唱腔设计轻快明亮,舞台背景采用多媒体技术展现山村新貌。 |

蒲剧现代戏的艺术创新与传承

蒲剧现代戏的创新并非对传统的背离,而是在继承基础上的创造性转化,在音乐方面,创作者以蒲剧传统板式(如慢板、二性、流水等)为基础,根据现代题材的情感需求调整旋律节奏,如在表现欢快情绪时融入山西民间小调的元素,在表现悲怆情绪时强化梆子腔的高亢激越,同时借鉴交响乐、电声音乐等现代音乐形式丰富伴奏层次,使音乐更具时代感。

表演艺术上,现代蒲剧既保留了蒲剧“唱、念、做、打”的基本功,又结合现代生活场景对传统程式进行改良,在表现农村劳动场景时,将传统的“趟马”“走边”等程式动作简化为更贴近生活的“锄地”“挑担”等动作,增强了表演的真实性;在表现人物内心情感时,借鉴话剧的“体验派”表演方法,通过细腻的面部表情和肢体语言传递复杂情绪,使人物形象更加立体。

舞美设计上,现代蒲剧突破了传统戏曲“一桌二椅”的简约模式,大量运用写实与写意相结合的手法,通过灯光、布景、多媒体技术营造沉浸式舞台效果,如《山村母亲》中,通过LED屏幕展现山村从贫困到富裕的变化,与演员的表演形成时空呼应;《清风亭》则运用灯光切割舞台空间,在不同场景间快速切换,增强了戏剧的叙事节奏。

在传承方面,蒲剧现代戏的创作注重老中青艺术人才的培养,邀请老艺人传授传统表演技艺,确保蒲剧的艺术基因得以延续;鼓励青年编剧、导演、音乐家参与创作,为现代戏注入新鲜血液,通过“戏曲进校园”“线上演出”等方式,扩大蒲剧现代戏的受众群体,让年轻一代感受传统艺术的当代魅力。

相关问答FAQs

Q1:蒲剧现代戏如何在创新中保持传统韵味?

A:蒲剧现代戏的创新始终以“守正”为前提,在音乐上保留蒲剧梆子腔的核心板式和音调特点,如“二性”“流水”等节奏鲜明的腔调,避免过度西化;表演上继承蒲剧“以歌舞演故事”的传统,将程式动作与现代生活场景有机结合,如在表现人物激动情绪时,仍运用蒲剧特有的“甩腔”“跺脚”等技巧,既保留戏曲韵味,又符合现代审美;内容上注重挖掘传统文化中的道德观念、人文精神,如孝道、诚信、家国情怀等,使现代戏在讲述当代故事的同时,传递中华优秀传统文化价值观。

Q2:年轻观众对蒲剧现代戏的接受度如何?如何进一步提升?

A:近年来,随着蒲剧现代戏在题材、形式上的创新,年轻观众的接受度逐渐提高。《山村母亲》通过轻快的音乐、现代的舞美和贴近生活的故事,吸引了大量年轻观众;《土炼上的女人》在短视频平台的片段播放量破亿,引发年轻群体的情感共鸣,为进一步提升年轻观众的接受度,可从三方面入手:一是加强新媒体传播,将经典唱段、精彩片段制作成短视频、动漫等形式,在抖音、B站等平台推广;二是创新观演体验,推出沉浸式演出、戏曲主题研学等活动,让年轻人近距离感受蒲剧魅力;三是鼓励创作反映青年生活的现代戏,如职场、校园、爱情等题材,增强作品的代入感和亲和力,让蒲剧真正成为“年轻人的艺术”。