中国戏曲艺术源远流长,剧种繁多,京剧与豫剧作为其中的代表性剧种,分别以“国粹”和“中原第一剧”的美誉闻名于世,二者的起源虽都植根于民间土壤,却因地域文化、历史背景的差异,形成了截然不同的发展路径,追溯它们的起源,不仅能窥见中国戏曲艺术的演变规律,更能感受到地域文化对艺术形态的深刻塑造。

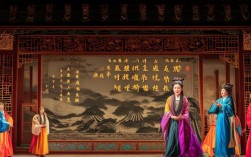

京剧的形成是清代中期以来多剧种融合的产物,其历史脉络清晰而富有戏剧性,18世纪末,正值清代乾隆盛世,为庆祝乾隆帝八十寿辰(1790年),江南地区最具影响力的徽班——安徽安庆的“三庆班”奉旨进京献演,徽班以唱“二黄”为主,表演风格活泼多样,兼具文武戏,深受北京观众喜爱,此后,四大徽班(三庆、四庆、四喜、和春)陆续定居北京,以茶园、戏馆为主要演出场所,逐渐形成“徽班戏寓于京班”的局面,此时的徽班并非一成不变,而是主动吸收北京本土艺术元素:融合了汉调(湖北地区戏曲)的“西皮”唱腔,形成“皮黄合奏”的核心音乐体系;借鉴了昆曲的细腻做工、身段规范,以及梆子腔的高亢激越,丰富了表演手段,19世纪中叶的道光年间,以程长庚、余三胜、张二珊为代表的一批徽班艺人,在吸收汉调、昆曲、梆子腔的基础上,结合北京方言与观众审美,对唱腔、念白、伴奏进行革新,逐渐形成了以“西皮二黄”为主要声腔,兼具“生、旦、净、丑”行当分工的综合性戏曲剧种——时人因其在北京形成,称之为“京剧”,程长庚作为“老生三鼎甲”之首,被誉为“京剧鼻祖”,他将徽调的苍劲、汉调的婉转、昆曲的典雅融为一体,奠定了京剧“以形传神、虚实结合”的表演美学,标志着京剧的正式诞生。

相较于京剧的“融合性起源”,豫剧的则更凸显“本土性生长”,是中原民间艺术长期孕育的结果,豫剧旧称“河南梆子”“河南讴”,因以梆子击节伴奏,又称“河南梆子腔”,其起源可追溯至明末清初的河南地区,中原地区作为华夏文明的重要发祥地,民间歌舞、说唱艺术底蕴深厚,如汉代乐府、唐代参军戏、宋代杂剧等均在此留下痕迹,明代中后期,河南农村已流行一种名为“汴梁腔”的民间小调,结合当地民歌、小曲,以梆子为节奏乐器,形成了高亢粗犷的“梆子腔”雏形,清代初年,随着山西、陕西商人在河南的频繁往来,山西梆子、陕西梆子传入河南,与本土的“汴梁腔”融合,逐渐演变为具有河南地方特色的“河南梆子”,早期的豫剧活动主要在农村,以“草台班子”形式存在,演出内容多为历史故事、民间传说,表演风格质朴自然,带有浓郁的乡土气息,清代中后期,随着河南城镇经济的发展,豫剧逐渐进入开封、郑州等城市,在茶园、戏园中站稳脚跟,并吸收了河南坠子、越调等地方艺术的养分,唱腔、念白、表演日趋成熟,豫剧的唱腔以“真嗓吐字,假嗓行腔”为特点,分“豫东调”“豫西调”“祥符调”“沙河调”等流派,其中豫东调高亢激越,豫西调苍凉悲壮,共同构成了豫剧“大气磅礴、贴近生活”的艺术风格,20世纪初,豫剧进入成熟期,常香玉、陈素真、崔兰田等名角的涌现,进一步推动了其艺术发展,使其成为河南最具代表性的地方剧种。

为更清晰地对比二者的起源特点,可参考下表:

| 对比维度 | 京剧 | 豫剧 |

|---|---|---|

| 形成时间 | 19世纪中叶(清代道光年间) | 明末清初(17世纪末-18世纪初) |

| 形成地点 | 北京 | 河南中原地区(开封、郑州及周边) |

| 前身/源头 | 徽班(徽调)、汉调、昆曲、梆子腔 | 汴梁腔、山陕梆子、河南民间歌舞小曲 |

| 关键事件 | 徽班进京(1790年)、徽汉合流 | 山陕梆子本土化、农村草台班子兴起 |

| 音乐来源 | 徽调二黄、汉调西皮、昆曲曲牌 | 河南民歌、梆子腔、河南坠子 |

| 伴奏乐器(早期) | 京胡、月琴、三弦、板鼓 | 板胡、梆子、笙、锣鼓 |

| 语言特点 | 中州韵为基础,融合北京方言 | 河南方言(中原官话) |

从起源看,京剧是“外来剧种本土化”的典范,以徽班为载体,在北京这座多文化交融的都市中,吸收各地艺术精华而形成;豫剧则是“本土艺术升华”的产物,扎根中原农村,在民间艺术的沃土中自然生长,逐步规范化,二者虽起源路径不同,却共同见证了中国戏曲“源于生活、高于生活”的艺术本质,也成为中国地域文化多样性的生动载体。

FAQs

Q1:京剧和豫剧在起源时有哪些艺术形式的融合?

A1:京剧的融合具有“多元性”,主要融合了安徽徽班的“二黄”唱腔、湖北汉调的“西皮”唱腔、昆曲的做工与身段、梆子腔的锣鼓节奏,以及北京方言的念白,形成了“皮黄腔”为主体的综合艺术;豫剧的融合则侧重“本土化”,主要是在河南本土“汴梁腔”的基础上,吸收了山西梆子、陕西梆子的音乐元素和表演形式,同时融入河南坠子、民歌等民间艺术,最终形成具有中原特色的梆子腔剧种。

Q2:豫剧为什么被称为“河南梆子”?

A2:“河南梆子”是豫剧的旧称,因早期伴奏中以“梆子”(一种木制打击乐器)为主要节拍乐器而得名,梆子通过敲击发出“咣咣”的清脆声响,为唱腔和表演提供稳定的节奏,这种伴奏形式是梆子腔剧种的共同特征,河南梆子在发展过程中,因梆子声腔鲜明、节奏感强,逐渐成为其标志性符号,故得名“河南梆子”,后随着艺术形式的成熟,更名为“豫剧”。