在豫剧艺术的璀璨星河中,板胡以其高亢嘹亮的音色、刚劲有力的演奏,成为当之无愧的“灵魂乐器”,不同于乐队伴奏时的烘托托举,当板胡以独奏形式亮相时,其表现力更显张力,而以民间斗蛐蛐为题材的独奏曲《斗蛐蛐》,更是将这件乐器的叙事性与趣味性发挥到极致,用一把琴勾勒出中原大地的民俗风情与生活意趣。

豫剧板胡由琴筒(多为椰壳或木制)、琴杆、琴弦(内弦钢丝、外弦丝弦)和马尾弓构成,琴筒蒙以蟒皮,音色兼具高亢与柔韧,中音区饱满明亮,高音区清透激昂,擅长表现热烈奔放或细腻委婉的情绪,演奏时,通过“压揉”“滑音”“颤音”等技巧,可模拟人声语韵,这也是其在豫剧伴奏中能精准贴合唱腔的关键,而在独奏《斗蛐蛐》时,演奏者更需将这些技巧“放大”,以琴声“绘声绘色”,让听众仿佛置身于蛐蛐罐旁。

《斗蛐蛐》是一首极具生活气息的民间乐曲,灵感源于中原地区斗蛐蛐的传统民俗,全曲以“叙事”为主线,通过音乐节奏、音型与动态的变化,再现了“寻蛐蛐—逗蛐蛐—斗蛐蛐—蛐蛐归巢”的完整过程,引子部分,以散板节奏开始,板胡的长音与滑音交织,如同夏夜微风轻拂,隐隐传来蛐蛐的鸣叫声;呈示部节奏渐快,演奏者用顿弓与跳把技巧,模拟蛐蛐振翅的“唧唧”声,两只蛐蛐的“对话”通过内弦与外弦的音色交替展开,一高一低,一呼一应,仿佛在试探与挑衅;展开部是全曲高潮,快板节奏密集,快速音阶与连续顿弓交织,将斗蛐蛐时的激烈交锋表现得淋漓尽致——时而蛐蛐急促追逐,琴声如骤雨打芭蕉;时而双方僵持,长音与颤音相间,似在积蓄力量;再现部节奏放缓,滑音与泛音结合,蛐蛐鸣叫渐弱,最终归巢,夏夜复归宁静。

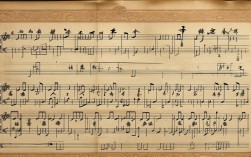

为了更直观展现板胡技巧与乐曲表现的对应关系,可参考下表:

| 演奏技巧 | 表现对象 | 音乐效果 |

|---|---|---|

| 顿弓 | 蛐蛐振翅交锋 | 短促有力,模拟“噼啪”声 |

| 滑音 | 鸣叫音高波动 | 音高起伏自然,模仿蛐蛐颤音 |

| 颤音 | 斗蛐蛐时的紧张感 | 细密波动,增强戏剧张力 |

| 快速跳把 | 蛐蛐追逐时的急促移动 | 旋律跳跃灵动,节奏密集紧张 |

| 泛音 | 蛐蛐归巢时的余韵 | 音色空灵悠远,渐弱收尾 |

这首独奏曲的魅力,不仅在于对声音的精准模仿,更在于其背后承载的民俗文化,斗蛐蛐作为中原民间传统娱乐活动,承载着人们对自然的观察与生活的热爱,板胡作为豫剧的代表性乐器,其演奏中自带“中原韵味”——板式的变化(如【二八板】【快二八】)体现豫剧音乐的节奏骨架,音阶的运用(以五声音阶为基础,加入偏音)凸显地方特色,当板胡独奏《斗蛐蛐》时,观众听到的不仅是蛐蛐的“斗”,更是中原大地的生活烟火气,是民间艺术家将日常琐事升华为艺术表达的智慧。

FAQs

问:豫剧板胡独奏与伴奏时的演奏有何不同?

答:伴奏时,板胡需严格贴合唱腔与乐队节奏,起到“托腔保调”的作用,演奏风格相对内敛,注重与整体音乐的融合;独奏时,板胡成为主角,演奏者有更大的技巧发挥空间,可通过音色、力度、节奏的对比,独立叙事,更注重个人情感的表达与音乐形象的塑造,如《斗蛐蛐》中通过夸张的顿弓、滑音等技巧,强化戏剧性与趣味性。

问:《斗蛐蛐》这首乐曲如何体现豫剧音乐的特色?

答:在板式运用上,乐曲融合了豫剧【二八板】的规整节奏与【散板】的自由舒展,符合豫剧“散—慢—中—快—散”的板式变化逻辑;在音阶与旋法上,以豫剧常用的五声音阶为基础,加入“滑音”“压揉”等润腔技巧,模仿豫剧唱腔的“韵味儿”;在音乐情绪上,保留了豫剧“火爆”与“细腻”并存的特质,既有斗蛐蛐时的激烈,又有蛐蛐鸣叫时的婉转,体现豫剧音乐贴近生活、生动活泼的艺术风格。