河南豫剧《墙头记》作为传统经典剧目,以其诙谐幽默的语言、鲜明的人物形象和深刻的社会内涵,成为豫剧舞台上的常演不衰之作,全剧以“墙头”为线索,通过老木匠张木匠晚年遭遇的赡养风波,展现了封建家庭伦理下的亲情纠葛与人性百态,既让观众捧腹,又引人深思。

剧情围绕勤劳一生的老木匠张木匠展开,他含辛茹苦将两个儿子大乖、二乖抚养成人,娶妻生子后,却因儿子儿媳的推诿扯皮,陷入无人赡养的困境,面对两个儿子的“踢皮球”,张木匠心生一计:假装年迈无力,将院墙推倒,声称“墙倒屋塌无处住”,以此逼迫儿子履行赡养义务,大乖、二乖各怀私心,一个推给弟弟,一个推给哥哥,甚至商议“轮流养老”,却均无真心,在邻居王银匠等人的帮助下,张木匠用“装死”的计策,让儿子们暴露了虚伪面目,幡然悔悟,真心悔改,一家重归于好,全剧以“墙头”为隐喻,既指物理的院墙倒塌,也暗喻亲情伦理的崩塌与重建,情节跌宕起伏,既有喜剧的夸张,又有悲剧的底色。

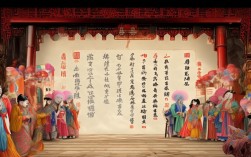

剧中人物塑造极具特色,行当分工明确,表演生动传神,老生张木匠,唱腔苍劲悲凉,动作朴实无华,将一位勤劳、善良又略带狡黠的老父亲形象刻画得入木三分,尤其在“装死”“训子”等场次中,通过眼神、身段的细微变化,将角色的无奈与智慧展现得淋漓尽致,丑角大乖、二乖,则通过夸张的念白和滑稽的动作,将自私、虚伪的性格特点演绎得活灵活现,其“踢皮球”“算计”等桥段,既令人捧腹,又让人反思,旦角儿媳的刁蛮、净角王银匠的热心,也各具特色,共同构成了一个鲜活立体的市井生活画卷。

从艺术特色来看,《墙头记》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的综合魅力,唱腔上,以豫东调为主,高亢激越,节奏明快,如张木匠的“劝世唱段”,既保留了传统豫剧的韵味,又融入了生活化的口语,通俗易懂,易于传唱,念白上,采用河南方言,接地气,充满乡土气息,如大乖、二乖的“扯皮对白”,幽默诙谐,极具喜剧效果,表演上,注重细节刻画,如张木匠推墙时的蹒跚步态,儿子们推诿时的夸张表情,均通过程式化的动作与生活化的表演相结合,增强了舞台的感染力,舞台设计则简洁质朴,以一桌二椅为基础,通过灯光、道具的配合,营造出市井人家的生活氛围,凸显了传统戏曲“以虚代实”的美学特征。

作为豫剧的传统保留剧目,《墙头记》不仅承载了中原地区深厚的文化底蕴,更在传承中不断创新发展,从早期的民间班社演出,到现代院团的精心打磨,再到影视、音像等多媒介的传播,该剧始终保持着旺盛的生命力,其核心主题——孝道与责任,穿越时空,对现代社会仍具有重要的启示意义,它既批判了封建家庭伦理的弊端,也歌颂了亲情的可贵,提醒人们在物质生活日益丰富的今天,不应忽视对老年人的关爱与陪伴。

相关问答FAQs

Q1:《墙头记》中的“墙头”有何象征意义?

A1:“墙头”在剧中既是具体的物理存在(院墙),更是象征符号,它象征了家庭伦理的边界——当亲情被利益侵蚀,伦理之墙便会崩塌;“推倒墙头”也是张木匠打破僵局的智慧之举,寓意着打破虚伪的面具,重建真实的亲情关系,这一意象贯穿全剧,强化了戏剧冲突和主题表达。

Q2:《墙头记》的现代价值体现在哪些方面?

A2:该剧的现代价值主要体现在两方面:一是对孝道文化的当代诠释,它摒弃了封建孝道的愚忠愚孝,强调赡养是子女应尽的法律与道德责任,更需要真心实意的情感投入;二是对家庭关系的反思,通过喜剧化的矛盾冲突,揭示了现代社会中可能存在的代际隔阂与利益冲突,提醒人们重视沟通与理解,构建和谐的家庭关系。