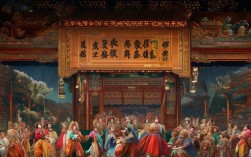

《玉堂春》作为中国戏曲传统经典剧目,以曲折的剧情、鲜明的人物和动人的唱腔,成为各地方剧种争相演绎的代表作,随着数字技术的发展,戏曲视频的普及让这部作品突破了时空限制,成为观众近距离感受传统艺术的重要载体,从京剧、越剧到评剧、黄梅戏,不同剧种的《玉堂春》视频各具特色,既保留了原著精髓,又融入了地方艺术元素,共同构建了这部经典在当代的传播图谱。

剧目与视频的核心脉络

《玉堂春》的故事源于明代话本《玉堂春落难逢夫》,以明代官场为背景,讲述了名妓苏三与吏部尚书之子王景龙(一说王金龙)的爱情悲剧:二人相识于妓院苏三处,情投意合,王景龙银两用尽后被鸨儿赶出,苏三私赠盘缠助其赴考,后苏三被鸨儿卖给山西富商沈燕林作妾,遭沈妻皮氏毒害,反被诬告谋杀,问成死罪,王景龙金榜夺魁后官拜八府巡按,亲审此案,为苏三平反冤情,最终二人团圆,剧情跌宕起伏,既有风月场的缠绵,又有公堂上的智斗,更有冤屈得雪的感动,为戏曲表演提供了丰富的情感支点。

在戏曲视频中,剧目通常分为“关王庙”“三堂会审”“监会”“团圆”等场次,三堂会审”一折最为经典:苏三被押解至巡按衙门,面对潘必正、刘秉义、王景龙三位官员的审问,她既惧怕官威,又渴望申冤,唱词中既有对过往的追忆,也有对冤屈的哭诉,演员通过细腻的唱腔、身段和眼神,将苏三的复杂心理展现得淋漓尽致,这一折也成为各剧种《玉堂春》视频中最受观众期待的片段。

经典视频版本的艺术特色

不同剧种的《玉堂春》视频,因表演体系和地域文化的差异,呈现出多元的艺术风貌,以下列举几个具有代表性的版本,通过表格对比其核心特色:

| 版本 | 剧种 | 主演 | 艺术特色 | 观看推荐场景 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧版 | 京剧 | 张君秋、李世济 | 张派唱腔华丽婉转,李世济程派表演细腻,注重苏三的悲情与坚韧;“三堂会审”中跣步、甩发等技巧极具张力。 | 张君秋版“苏三起解”,李世济版“三堂会审” |

| 越剧版 | 越剧 | 傅全香、戚雅仙 | 越词唱腔柔美哀婉,傅全香“金派”嗓音清亮,苏三的唱段如泣如诉;舞台布景雅致,注重意境营造。 | 傅全香版“苏三起解”,戚雅仙版“监会” |

| 评剧版 | 评剧 | 新凤霞、谷文月 | 评剧表演生活化,唱腔口语化,新凤版苏三更具市井气息;“三堂会审”中念白贴近北方方言,幽默中带悲情。 | 新凤霞版“玉堂春”全本,谷文月版“团圆” |

| 黄梅戏版 | 黄梅戏 | 韩再芬 | 黄梅戏唱腔明快流畅,韩再芬表演清新灵动,将苏三的柔弱与聪慧结合;音乐融入民间小调,更具乡土气息。 | 韩再芬版“苏三起解”,黄梅戏电影版 |

除上述版本外,昆曲、川剧、粤剧等剧种也有《玉堂春》视频,各具地域特色,例如昆曲版注重“水磨腔”的婉转,身段典雅;川剧版则融入帮打唱做,更具戏剧冲突,这些视频或为老艺术家的舞台实况录像,或为近年高清修复版,或为新创影视改编,共同构成了《玉堂春》的“视频档案”。

视频传播的文化价值与当代意义

戏曲视频的普及,让《玉堂春》从剧场走向更广阔的受众群体,对老年观众而言,视频是重温经典的载体,记忆中名家的唱腔、身段在高清镜头下得以留存;对年轻观众而言,视频是了解戏曲的窗口,通过弹幕评论、二创剪辑等形式,传统艺术与现代审美产生碰撞,B站上京剧“三堂会审”片段的播放量超千万,年轻观众通过“苏三起解”唱段的旋律、演员的甩发动作,感受到戏曲的“程式之美”;短视频平台上,傅全香越剧版“苏三起解”的片段被改编成“反差萌”内容,以苏三的视角讲述“职场冤种”故事,引发年轻群体共鸣。

从艺术传承角度看,戏曲视频记录了不同时期演员的表演风格,如张君秋1950年代的《玉堂春》录像,展现了京剧“梅派”向“张派”过渡时期的唱腔特点;李世济1980年代的版本,则体现了程派“声情并茂”的表演理念,这些视频成为戏曲研究的珍贵资料,也为青年演员提供了学习的范本,视频平台推出的“戏曲+科技”内容,如VR全景《玉堂春》、AI修复老戏服等,让传统艺术以更时尚的面貌触达大众,推动戏曲文化的“破圈”传播。

相关问答FAQs

Q:《玉堂春》视频中最经典的唱段是哪个?为什么?

A:多数观众认为京剧“苏三起解”中的“苏三离了洪洞县”是最经典的唱段,这段唱词以叙事为主,通过“苏三离了洪洞县,将身来在大街前”等语句,交代苏三被押解的背景;唱腔上采用西皮流水板,节奏明快,朗朗上口,既展现苏三的悲苦,又暗含对冤屈的不甘,该唱段集中体现了戏曲“唱念做打”的融合:演员需配合跣步(赤脚行走)、甩发、跪步等身段,将苏三的脆弱与坚韧通过眼神、动作传递给观众,无论是京剧、越剧还是评剧,各剧种对该唱段的演绎虽各有特色,但“苏三离了洪洞县”已成为《玉堂春》的“文化符号”,流传最广,认知度最高。

Q:不同剧种的《玉堂春》视频在表演上有何主要区别?

A:区别主要体现在唱腔、身段和地域文化特色上,唱腔方面,京剧以“西皮”“二黄”为基础,板式丰富,如张君秋版的“南梆子”唱腔婉转华丽;越剧则采用“弦下调”“四工调”,唱腔柔美,如傅全香版的“清板”唱段如泣如诉;评剧唱腔口语化,贴近生活,新凤霞版的“垛板”唱词通俗易懂,身段方面,京剧注重程式化,如“三堂会审”中的“跪步”“搓步”;越剧身段轻盈,如苏三的“水袖功”更具柔美感;评剧表演生活化,如苏三的“哭板”融入民间哭腔,地域文化也影响表演风格:京剧《玉堂春》更具“京味”的庄重,越剧版则带江南的婉约,评剧版则凸显北方民间的质朴,这些差异让《玉堂春》在不同剧种中呈现出“一戏多面”的艺术魅力。