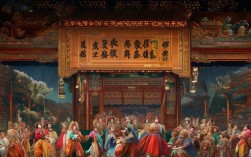

京剧《铡美案》作为中国戏曲宝库中的经典之作,以包拯铡负心汉陈世美的故事为核心,其插曲唱段更是凝聚了京剧艺术的精髓,通过精妙的唱腔设计与深刻的情感表达,成为传世经典。《铡美案》的插曲并非孤立存在,而是与剧情、人物深度融合,既推动故事发展,又塑造了鲜活的艺术形象,让观众在旋律中感受善恶交锋与人性悲歌。

从剧目类型看,《铡美案》属京剧“铜锤花脸”与“青衣”并重的唱功戏,其插曲以主要人物的“核心唱段”为主,涵盖包拯的威严、秦香莲的悲苦、陈世美的挣扎,不同行当的唱腔各具特色,以下为经典唱段概览:

| 剧目名称 | 剧目类型 | 主要人物 | 经典唱段名称 | 唱段人物 | 板式 | 核心情感 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 铡美案 | 京剧传统剧 | 包拯、秦香莲 | 驸马爷近前看端详 | 包拯 | 西皮导板+原板+流水 | 明察秋毫、正义凛然 |

| 铡美案 | 京剧传统剧 | 秦香莲 | 见坟台想到我亡夫到此 | 秦香莲 | 反二黄慢板 | 悲苦哀怨、追忆往事 |

| 铡美案 | 京剧传统剧 | 陈世美 | 事到头来悔不及 | 陈世美 | 西皮流水 | 惊慌失措、悔恨交加 |

包拯的唱段“驸马爷近前看端详”是全剧最具代表性的插曲之一,开篇以“西皮导板”起腔:“驸马爷近前看端详——”,高亢激越的旋律如同惊雷乍响,瞬间将观众带入包拯审案的肃穆场景,随后转入“西皮原板”,唱词“上写着秦香莲告状夫郎,她状告你攀高结阁,将妻儿,撇至在,他乡外”,通过平稳的节奏与清晰的吐字,将状纸内容娓娓道来,既展现包拯对案情的了然于心,又暗含对陈世美背信弃义的斥责,西皮流水”板式加快,唱腔变得铿锵有力,“我劝你认香莲回转汴梁,免得我,铡刀下,尔命染黄泉”,以威严的语气点出铡陈的结局,将包拯的铁面无私与正义感推向高潮,这一唱段通过导板、原板、流水的板式转换,既丰富了音乐层次,又精准传递了人物情绪,成为铜锤花脸唱腔的典范。

秦香莲的“见坟台想到我亡夫到此”则是青衣唱腔的悲情代表,选用“反二黄慢板”这一深沉哀婉的板式,旋律低回婉转,如泣如诉,唱词“见坟台想到我亡夫到此,不由人一阵阵泪洒胸前,实指望夫妻们同偕到老,又谁知中途里你把心变”,通过“反二黄”特有的苍凉音色,将秦香莲丧夫、被弃的悲苦心境层层铺展,唱腔中大量运用“擞音”“滑音”等技巧,如“泪洒胸前”的“泪”字,以颤音表现哽咽之感,“把心变”的“变”字,用下滑音流露绝望之情,让听众仿佛看到她跪坟前泪流满面的模样,这一唱段不仅展现了青衣行当“以情带声”的演唱功力,更让观众对秦香莲的遭遇产生深切同情,强化了剧作的悲剧色彩。

陈世美的“事到头来悔不及”则以“西皮流水”板式表现其内心的慌乱与悔恨,唱词“事到头来悔不及,悔不该贪富贵抛妻儿”,节奏紧凑,旋律跳跃,通过急促的唱腔刻画出陈世美在包拯威严下的惊慌失措,虽同为“西皮流水”,但与包拯唱段的铿锵不同,陈世美的唱腔带着明显的虚浮与颤抖,如“悔不该”三字,通过断续的吐露,暴露其色厉内荏的本质,这一唱段也成为京剧“老生”塑造反面人物时的重要参考。

这些插曲之所以经典,在于其“因人设腔”“因情定调”的艺术智慧,包拯的花脸唱腔以“雄、厚、亮”为特点,展现其刚正不阿;秦香莲的青衣唱腔以“悲、怨、柔”见长,凸显其善良坚韧;陈世生的老生唱腔则通过“急、虚、颤”暴露其虚伪自私,唱腔与人物性格、剧情发展的高度统一,让这些唱段超越音乐本身,成为观众理解剧情、共情人物的重要载体。

相关问答FAQs

Q1:《铡美案》中“驸马爷近前看端详”为何能成为京剧经典唱段?

A1:这一唱段的经典性体现在多方面:一是板式设计精妙,通过西皮导板、原板、流水的递进,既展现包拯审案的戏剧张力,又凸显人物性格;二是唱词通俗有力,如“尔命染黄泉”等句,直白传递正义立场;三是演唱技巧与人物高度契合,铜锤花脸的“炸音”“脑后音”等技巧,将包拯的威严与正气具象化,使其成为花脸行当的“试金石”,历经百年仍被传唱。

Q2:秦香莲的“见坟台”唱段为何选用反二黄板式?

A2:反二黄是京剧中的“悲腔”,旋律低沉、节奏舒缓,适合表现哀婉、悲苦的情感,秦香莲此时身处坟前,回忆往昔遭遇,内心充满绝望与哀伤,反二黄的苍凉音色能精准传递这种情绪,反二黄的拖腔较长,如“泪洒胸前”的唱腔,通过“擞音”“气口”的运用,将秦香莲的哽咽与抽泣融入旋律,让观众在听觉中直观感受到其悲剧命运,因此成为青衣悲情唱段的代表。