豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、质朴生动的表演和深厚的文化底蕴,孕育出众多经典剧目,《舍子求主》便是其中以忠义精神打动人心的代表作品,该剧目取材于历史传说,通过跌宕起伏的剧情和鲜明饱满的人物形象,展现了古代臣子在危难之际舍生取义、忠君爱国的崇高品格,成为豫剧舞台上久演不衰的保留剧目,也让观众在戏曲艺术的熏陶中感受传统美学的魅力与道德的力量。

《舍子求主》的故事背景设定在春秋战国时期,诸侯割据,奸臣当道,晋国大夫赵盾忠心辅佐君主,却因触怒权臣屠岸贾而遭灭门之祸,赵盾之子赵武在门客程婴的舍命保护下幸免于难,而程婴为保全忠良血脉,献出自己亲生儿子的顶替,忍辱负重抚养赵武成人,最终真相大白,奸臣伏法,忠臣得以昭雪,剧目以“舍子”为核心情节,将程婴的内心挣扎与道德抉择刻画得淋漓尽致,既展现了个人在命运洪流中的无奈与悲壮,更凸显了“忠义”二字在传统文化中的分量,剧中程婴的“舍子”,并非简单的血缘割裂,而是将个人情感置于家国大义之下,这种“舍小家为大家”的精神,正是儒家文化中“杀身成仁”“舍生取义”的生动体现。

剧目的人物塑造极具张力,核心人物程婴的形象尤为丰满,他原本是草泽医生,过着平凡安宁的生活,却因忠义之心卷入宫廷斗争,面对屠岸贾的威逼利诱和赵氏家族的灭顶之灾,他明知“献子”意味着骨肉分离、背负骂名,却依然选择承担这份常人难以承受的重担,剧中有一段经典的“程婴救孤”唱段,以豫剧特有的“慢板”“二八板”交替,唱出他内心的痛苦与决绝:“含泪咬碎钢牙根,为保忠良舍亲生,忍看娇儿刀下死,强装笑脸对仇人。”唱腔时而低回婉转,如泣如诉,表现他对儿子的不舍;时而高亢激昂,斩钉截铁,展现他为大义牺牲的决心,这种“以情带声、声情并茂”的表演,让观众在程婴的悲壮中感受到人性的光辉与道德的力量,赵盾的忠贞不屈、屠岸贾的阴险狠毒、赵武的知恩图报,也通过演员的唱念做打,勾勒出善恶分明、性格各异的人物群像,使剧情更具感染力。

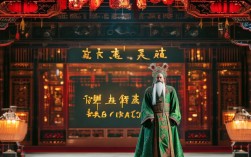

从艺术表现来看,《舍子求主》充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的综合性,唱腔上,豫剧的“豫东调”和“豫西调”在剧中巧妙融合,既有高亢嘹亮的“大腔”,也有细腻抒情的“小调”,配合程婴、赵盾等人物的情感变化,形成强烈的戏剧张力,程婴在献子前的“内心戏”,通过“拐头钉”的唱腔设计,节奏由缓到急,声音由弱到强,将矛盾心理层层递进地展现出来,表演上,演员的身段、眼神、手势都极具生活气息,程婴背着“假赵武”躲避追杀时的蹒跚步态,面对屠岸贾时的强颜欢笑,以及真相大白后的老泪纵横,都通过细腻的表演传递给观众,让人感同身受,舞台美术虽不追求华丽,但通过简单的布景、道具和服饰,如官袍、利剑、婴儿襁褓等,营造出紧张压抑的氛围,突出了“忠奸斗争”的核心冲突,让观众将注意力集中在人物命运与情感纠葛上。

《舍子求主》的文化内涵深刻,它不仅是一部戏曲作品,更是传统伦理观念的艺术载体,剧中“舍子”的行为,表面看是程婴的个人选择,实则折射出中华文化中“忠孝难两全”的道德困境与价值取舍,在儒家文化语境下,“忠君”与“爱国”往往紧密相连,程婴为保忠良血脉而舍子,既是对君主“知遇之恩”的回报,也是对国家社稷的责任担当,这种精神在封建社会被视为“大义”,至今仍引发人们对“个人与集体”“情感与原则”的思考,剧目也传递了“善恶有报”的朴素价值观,程婴的忍辱负重最终换来奸臣伏法、忠臣昭雪,赵武的知恩图报则彰显了“滴水之恩,涌泉相报”的传统美德,这些观念在潜移默化中影响着观众的价值取向,成为维系社会道德规范的文化力量。

作为豫剧经典,《舍子求主》的传承与发展也见证了传统戏曲的生命力,从早期的民间班社演出,到现代舞台的改编创新,剧目在保留核心情节与精神内核的同时,也在唱腔设计、舞台呈现、人物解读上融入时代元素,吸引年轻观众,有版本通过现代灯光技术增强“献子”场景的悲怆感,或通过心理描写深化程婴的内心刻画,让古老的故事在当代焕发新的生机,这种“守正创新”的传承方式,不仅让《舍子求主》得以延续,也让更多人体会到豫剧艺术的独特魅力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《舍子求主》中的“程婴救孤”与《赵氏孤儿》故事有何关联?

A1:《舍子求主》中的“程婴救孤”情节与元杂剧《赵氏孤儿》(纪君祥著)及《史记·赵世家》中的记载一脉相承,均取材于春秋时期“赵氏孤儿”的历史传说,两者核心故事框架一致:程婴为保全忠良之后,献出亲子顶替赵氏孤儿,忍辱抚养其成人,但豫剧版本更侧重程婴的“舍子求主”动机,强调其对君主和国家的忠诚,而《赵氏孤儿》则更突出“复仇”主线,豫剧在唱腔、表演上融入河南地方特色,使故事更具中原文化韵味,人物情感表达也更贴近民间审美。

Q2:《舍子求主》中程婴“舍子”的行为是否符合现代价值观?应如何理解其时代意义?

A2:从现代价值观看,程婴“舍子”的行为涉及个人权利与集体利益的冲突,需辩证看待,在封建社会,“忠君爱国”是核心伦理,程婴的选择符合当时“舍生取义”的道德标准,其精神内核(如责任担当、牺牲奉献)仍有积极意义;但从现代人权观念出发,牺牲亲生子女的生命权不可取,该剧目的时代意义在于,它引发人们对“个人与集体”“情感与原则”的永恒思考,而非简单模仿行为本身,我们应传承其中“为正义事业勇于担当”的精神,同时以现代视角审视传统伦理,取其精华、去其糟粕,赋予传统文化新的时代内涵。