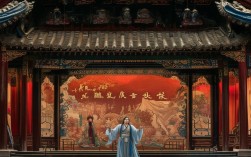

晋剧作为山西最具代表性的地方戏曲剧种,以其激越的唱腔、豪放的表演和深厚的历史底蕴,成为国家级非物质文化遗产,在众多经典剧目中,《下河东》以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和震撼的武戏场面,成为晋剧舞台上久演不衰的代表作,而相关的戏曲视频更是承载着这门艺术的重要传播载体,让无数观众得以领略晋剧的独特魅力。

《下河东》的故事背景设定在五代十国时期,宋太祖赵匡胤征讨北汉(河东)的历史背景下,围绕忠奸斗争、君臣矛盾与家国情怀展开全剧,剧情开篇,赵匡胤因欧阳方谗言,对忠心耿耿的先行官呼延赞产生猜忌,命其带兵先行攻城,呼延赞勇猛善战,却因欧阳方按兵不动、粮草不济,被困河东险境,欧阳方趁机勾结北汉,设计陷害呼延赞,甚至假传圣命,欲将其问罪,呼延赞悲愤交加,绑子上殿陈情,却因赵匡胤一时昏聩,险遭不测,呼延赞之子呼延昭闯宫救父,赵匡胤醒悟,斩杀欧阳方,君臣冰释前嫌,共破敌军,全剧以“忠奸对立”为核心,通过呼延赞的忠勇悲壮、欧阳方的阴险狡诈、赵匡胤的帝王心术,展现了封建王朝下人性的复杂与家国大义的抉择。

在戏曲视频中,《下河东》的人物塑造尤为鲜明,呼延赞作为全剧的灵魂人物,其形象通过演员的唱、念、做、打立体呈现,传统演绎中,呼延赞多由“铜锤花脸”应工,唱腔以梆子腔的“二性”“夹板”为主,高亢激越中带着苍凉悲愤,绑子上殿”一场,呼延赞绑缚长子呼延昭上殿,面对赵匡胤的质问,唱段“臣呼延跪金殿奏一道本”中,既有对君王的忠诚,又有对奸臣的痛恨,更有对自身遭遇的悲愤,演员通过“脑后音”的运用和拖腔的起伏,将人物内心的矛盾与绝望展现得淋漓尽致,而欧阳方则由“架子花脸”饰演,念白尖酸刻薄,身段猥琐奸诈,尤其是与北汉密谋时,眼神中透露出的阴险与算计,通过特写镜头在视频中更显生动,赵匡胤的塑造则更具层次,作为帝王,他既有“宁可我负天下人”的威严,也有因误杀忠良的懊悔,演员通过“髯口功”和眼神变化,将人物从刚愎到醒悟的心理转变刻画入微。

《下河东》的艺术特色在视频呈现中尤为突出,尤其是武戏场面,堪称晋剧武戏的典范,剧中“呼延赞闯帐”“夜战北汉”等场次,演员需扎实的“靠把功”和“翻扑技巧”,例如呼延赞手持长枪,在“靠山”与“倒板”的锣鼓点中,完成“枪花”“鹞子翻身”“抢背”等高难度动作,镜头通过特写与全景切换,既展现演员的功底,又让观众感受到战场的紧张激烈,晋剧的“脸谱艺术”在视频中同样醒目:呼延赞的黑脸象征刚正不阿,欧阳方的白脸代表奸诈阴险,赵匡胤的红脸彰显仁德威严,不同色彩的脸谱与人物性格高度契合,成为视觉上的重要符号。

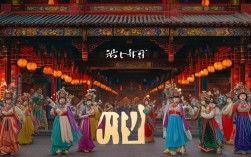

从传播角度看,晋剧《下河东》戏曲视频的意义远超舞台本身,早期,这类视频多通过电视台录制、戏曲频道播出,画质虽不清晰,却为老一辈观众留下了珍贵记忆;随着数字技术的发展,高清修复版、现场直播版、甚至短视频平台的选段剪辑层出不穷,在B站、抖音等平台,丁果仙、马玉楼等老艺术家的经典版本被年轻观众二次创作,配上字幕、解说,吸引了大量“00后”关注;一些院团还推出“线上戏曲节”,通过VR技术让观众沉浸式体验《下河东》的舞台场景,实现了传统艺术的现代化转化,这些视频不仅保存了晋剧的艺术精髓,更打破了地域限制,让山西梆子走向全国乃至世界。

《下河东》戏曲视频的普及,也带动了晋剧文化的传承与发展,许多观众通过视频爱上晋剧,进而走进剧场观看现场演出;一些戏曲学校将视频作为教学素材,让学生模仿老艺术家的唱腔与身段;甚至有海外华人通过视频向外国友人介绍中国戏曲,让《下河东》成为文化交流的桥梁,可以说,戏曲视频如同“活化石”,让这门古老艺术在数字时代焕发新生。

| 角色 | 身份定位 | 性格特征 | 经典表演片段 |

|---|---|---|---|

| 呼延赞 | 宋朝先行官 | 忠勇刚烈、悲愤 | “绑子上殿”唱段、“闯帐救父”武戏 |

| 欧阳方 | 宋朝元帅 | 阴险狡诈、奸佞 | “密谋叛变”念白、“陷害忠良”身段 |

| 赵匡胤 | 宋太祖 | 仁德威严、多疑 | “斩欧阳方”唱段、“醒悟陈情”表演 |

相关问答FAQs

Q:《下河东》中最经典的唱段是哪一段?有何特点?

A:全剧最经典的唱段当属呼延赞的“绑子上殿”,这段唱腔以晋剧“二性板”为基础,节奏由缓到急,情绪层层递进,开篇“臣呼延跪金殿奏一道本”沉稳悲怆,诉说冤情时转为激昂,如“臣的父金刀老令公”一句,脑后音与胸腔共鸣结合,既显忠臣之气,又含悲愤之情;罢罢罢把头叩”拖腔悠长,字字泣血,将呼延赞“忠而被谤、死不瞑目”的绝望推向高潮,这段唱腔不仅考验演员的嗓音功底,更需通过眼神、身段传递人物内心,成为晋剧花脸唱腔的典范之作。

Q:观看晋剧《下河东》视频时,如何更好地理解其中的表演细节?

A:可通过“三看”把握细节:一看“眼神”,呼延赞的“瞪眼”表现刚烈,欧阳方的“斜眼”暗示奸诈,赵匡胤的“眯眼”体现帝王心术;二看“手势”,呼延赞的“摊手”示冤,欧阳方的“捋髯”藏奸,均有特定程式;三看“锣鼓点”,武戏中“急急风”配合翻扑,“四击头”亮相亮相,节奏与动作高度统一,是晋剧“武戏文唱”的特色,可结合字幕了解唱词内容,关注演员对“润腔”(如颤音、滑音)的运用,这些细节共同构成了晋剧表演的独特韵味。