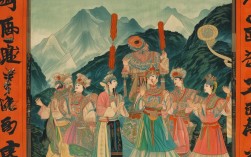

唐代宗年间,朝堂之上忠奸并立,郭子仪父子忠心护国,却遭奸臣卢杞嫉恨,郭子仪第六子郭暧,性情刚直,不满卢杞祸乱朝纲,直言进谏触怒龙颜,被贬至边关,其妻柳迎春,出身江南书香门第,自幼知书达理,嫁入郭家后,孝敬公婆、相夫教子,深得家人敬重,郭暧离京前,夫妻夜话,柳迎春含泪叮嘱:“夫君此去,莫以家为念,但存忠义在心,妾身定当侍奉高堂、抚育幼子,静待君归。”郭暧感其贤德,二人洒泪而别,未曾想此一别,竟历经数载风波。

郭暧离京后,卢杞趁机向皇帝进谗,称郭子仪功高震主,郭家暗结党羽,皇帝心生疑忌,下旨削去郭子仪兵权,并派人查抄郭家部分家产,郭母年事已高,突遭此变,忧思成疾,将郭暧离家归咎于柳迎春,认为她未劝阻丈夫,致家门遭难,对柳迎春日渐冷淡,柳迎春虽有委屈,却不敢辩解,每日亲自为婆母煎药、端汤送水,夜间还要纺织补贴家用,同时教导年幼的儿子郭宝忠读书习字,希望他将来光耀门楣。

卢杞爪牙见郭家失势,便勾结地痞恶霸,多次上门滋事,强买强卖柳迎春的首饰衣物,甚至企图霸占郭家祖宅,柳迎春不卑不亢,以理力争:“郭家虽暂落难,但行得正、坐得端,尔等休要欺人太甚!”她一面请来族中长辈作证,一面暗中收集恶霸劣迹,报官处置,恶霸见柳迎春智勇双全,不敢再犯,却怀恨在心,散布谣言称柳迎春克夫妨祖,致使郭家在乡邻间备受排挤,柳迎春面对流言蜚语,默默承受,依旧每日清晨到郭家祠堂上香,祈祷丈夫平安、家族复兴。

边关苦寒,郭暧虽遭贬谪,却仍心系家国,屡次击退外敌,战功卓著,柳迎春在家中的坚守也感动了乡邻,有位老秀才见她贤德,主动教导郭宝忠功课;邻家大娘见她生活困苦,常送些米面接济,一日,郭宝忠在学堂诵读《诗经》,被先生问及“如何为家”,他答:“母亲说,做人要像松柏,风霜不改其志。”此话传到郭母耳中,她想起柳迎春这些年的付出,终于流下悔恨的泪水,拉着柳迎春的手道:“这些年,是为母错怪你了。”

恰逢安史之乱再起,边关告急,皇帝想起郭子仪旧部,急召郭子仪挂帅出征,郭子仪力荐郭暧为先锋,郭暧不负众望,大败叛军,凯旋回朝,皇帝念其父子忠勇,为郭家平反,恢复爵位,并将卢杞治罪,郭暧带着圣旨和赏赐,星夜兼程赶回家中,见家中虽简朴却整洁,母亲精神矍铄,儿子已长成少年,而柳迎春虽添了几分风霜,却依旧温婉贤淑,郭暧热泪盈眶,夫妻二人相拥而泣,郭母当众向柳迎春赔罪,一家人终于苦尽甘来。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 剧情作用 |

|---|---|---|---|

| 柳迎春 | 郭暧之妻,江南才女 | 坚韧、贤德、智慧、隐忍 | 体现传统女性的美德,推动情节发展(应对困境、维系家庭) |

| 郭暧 | 郭子仪之子,边关将领 | 刚直、忠义、重情 | 引发家庭变故,是柳迎春坚守的动力,推动团圆结局 |

| 郭母 | 郭暧之母,郭家主母 | 初刻薄、后明理 | 制造家庭矛盾,后转变烘托柳迎春的贤德 |

| 卢杞 | 朝中奸臣 | 奸诈、狠毒 | 作为反派,制造外部冲突,推动郭家遭遇困境 |

| 郭宝忠 | 柳迎春之子 | 聪慧、孝顺 | 体现柳迎春的教育成果,连接父母情感 |

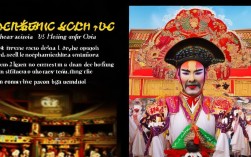

《柳迎春》一剧,通过柳迎春在家庭变故中的坚守与智慧,展现了传统女性的坚韧品格,同时也歌颂了忠臣义士的家国情怀,柳迎春“贫贱不能移,威武不能屈”的精神,历经数百年仍熠熠生辉,成为豫剧舞台上经久不衰的经典形象。

FAQs

问:《柳迎春》的核心主题是什么?

答:《柳迎春》的核心主题是“忠”与“孝”的统一,以及女性在困境中的坚韧与智慧,剧中,柳迎春对丈夫的“忠”体现在坚守承诺、等待归家;对公婆的“孝”体现在忍辱负重、悉心照料;面对恶势力时的“智”则体现在以理服人、巧妙周旋,郭暧对国家的“忠”与对家庭的“情”相辅相成,共同构成了剧中“家国同构”的价值取向,传递了“善恶有报、坚守终得圆满”的积极观念。

问:柳迎春这一人物形象有哪些现实意义?

答:柳迎春的形象在当代仍有重要的现实意义,她展现了女性在逆境中的独立与坚韧,不依赖他人,而是通过自身努力维系家庭、教育子女,这种精神对现代女性面对生活压力具有启示作用,她的“孝”与“贤”并非盲从,而是在坚守原则的基础上智慧处理家庭矛盾,体现了传统美德与现代意识的结合,剧中“善恶有报”的结局,传递了正义终将战胜邪恶的信念,鼓励人们在困境中保持希望,坚守正道。