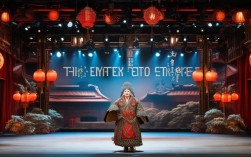

京剧作为中国国粹,以其独特的艺术魅力跨越百年时空,而演出图片则成为凝固舞台瞬间的重要载体,在众多京剧艺术家的影像资料中,李剑的演出图片尤为引人注目,它们不仅记录了一位京剧演员的艺术成长轨迹,更以细腻的视觉语言展现了京剧表演的精髓,这些图片或定格了经典剧目的高光时刻,或捕捉了演员与角色融化的瞬间,成为连接传统艺术与现代观众的桥梁。

李剑的京剧艺术之路,始于对传统的敬畏与对创新的探索,作为当代京剧舞台上的中坚力量,他主工老生,师承多家,深得奚派、马派等老生流派的精髓,同时又融入自己对人物的理解与时代审美,形成了沉稳中见洒脱、激越中含内敛的艺术风格,从《定军山》中老当益壮的黄忠,到《空城计》里羽扇纶巾的诸葛亮,再到《野猪林》中悲愤林冲的“风雪山神庙”,李剑塑造的每一个角色都通过演出图片留下了鲜明印记,这些图片不仅记录了他舞台形象的变迁,更见证了他对京剧艺术“一棵菜”精神的践行——从唱念做打的打磨,到服装道具的考究,再到与对手演员的默契配合,每一个细节都在镜头下得到放大与呈现。

演出图片中最直观的,莫过于李剑对服饰与扮相的精准诠释,京剧服饰讲究“宁穿破,不穿错”,不同身份、性格的角色对应着不同形制与纹样的行头,在《四郎探母》的演出图片中,李剑饰演的杨四郎头戴金冠,身着红蟒,蟒袍上的江海水纹以金线勾勒,在舞台灯光下流光溢彩,既彰显了驸马的身份,又暗含了人物身处异邦的复杂心境,而《赵氏孤儿》中程婴的形象则截然不同:黪白发髻、青褶素袍,面部的皱纹与眼神的疲惫,通过图片的定格传递出老人背负血海深仇的隐忍与沉重,值得一提的是,李剑对髯口、翎子等“把子功”的运用也极具表现力,在《群英会》饰演的鲁肃一角中,他手中的髯口随着言语的轻重缓急而颤动、挑动,图片虽静态,却仿佛能听到髯口摩擦的声响,感受到人物内心的波澜。

身段与表情是京剧表演的核心,而演出图片则将这些动态的艺术瞬间转化为永恒的视觉符号,李剑的表演讲究“手眼身法步”的协调统一,每一个亮相都如雕塑般富有张力,在《响马传》的剧照中,他饰演的秦琼面临困境时的“硬僵尸”动作,身体后仰至与地面平行,仅靠一只脚支撑,图片捕捉到了这一瞬间的平衡与力量,展现出角色不屈的意志,而在《捉放曹》中“行路”一场,曹操的猜忌与陈宫的懊悔通过两人的眼神交流传递,图片中李剑饰演的陈宫侧身回望,眉头微蹙,眼神中既有对曹操的警惕,又有对自身处境的无奈,寥寥数笔便勾勒出人物的内心冲突,京剧的“做功”讲究“无动不舞”,即便是简单的转身、拂袖,在李剑的演绎下也充满韵律感,图片中水袖翻飞的弧度、脚步移动的轨迹,都透露出他对程式化动作的深刻理解与个性化处理。

舞台美术与灯光的配合,让李剑的演出图片更具层次感与感染力,京剧舞台以“一桌二椅”的写意美学著称,但通过灯光、布景的巧妙运用,也能营造出丰富的意境,在《洛神赋》的演出图片中,背景以淡蓝色纱幕勾勒出水墨般的江天一色,追光灯聚焦于李剑饰演的曹植,他手持折扇,目光凝视远方,既表现了人物的才情与孤寂,又让观众感受到“翩若惊鸿,婉若游龙”的诗意,而在《红灯记》的现代戏中,舞台则采用写实与写意结合的手法,李剑饰演的李玉和身着蓝色布衫,胸前别着一盏红色提灯,暖黄色的灯光打在他坚毅的面庞上,图片中光影的对比既突出了革命者的坚定信念,又与传统京剧的舞台美学形成了巧妙呼应,这些图片不仅是表演的记录,更是舞台美术与表演艺术融合的见证。

李剑的演出图片之所以具有生命力,还在于它们捕捉到了京剧艺术与观众的情感连接,京剧是“场上的艺术”,演员与观众的互动是演出不可或缺的部分,在一些演出后台的图片中,李剑卸妆后与年轻观众交流,手把手教他们做亮相动作,脸上带着温和的笑容,展现了京剧艺术家传承技艺的热忱,而在演出现场的抓拍中,观众或屏息凝视,或眼含热泪,或热烈鼓掌,这些反应通过图片传递出京剧艺术跨越时代的共鸣力,正如李剑所说:“京剧不是老古董,它活在每一次与观众的相遇里。”这些图片不仅是艺术的载体,更是情感的纽带,让更多人感受到京剧的温度。

为了让读者更直观地了解李剑演出图片的艺术特色,以下通过表格对其经典剧目中的图片特点进行分析:

| 剧目名称 | 行当角色 | 视觉亮点 | 图片故事 |

|---|---|---|---|

| 《定军山》 | 老生/黄忠 | 靠旗挺立、髯口花白,眼神锐利 | 定格黄忠“斩夏侯渊”后的亮相,展现老将的豪迈与威严 |

| 《贵妃醉酒》 | 反串/杨玉环 (梅派经典) | 水袖翻飞、身段婉转,眼神妩媚 | 记录“卧鱼”动作瞬间,体现跨界表演的韵味与挑战 |

| 《智取威虎山》 | 老生/杨子荣 | 军装笔挺、眼神坚定,背景雪山 | 抓拍“打虎上山”后的亮相,展现现代戏中的英雄气概 |

| 《状元媒》 | 老生/六郎 | 蟒袍玉带、儒雅沉稳,与佘太君对视 | 捕捉人物忠孝两全的内心矛盾,通过眼神传递情感张力 |

这些图片不仅是李剑艺术生涯的缩影,更是京剧艺术当代发展的生动注脚,从传统剧目的守正创新,到现代戏的时代演绎,从舞台上的精益求精,到传承中的薪火相传,李剑用他的表演与图片告诉世人:京剧从未老去,它只是在以新的方式与时代对话,当观众翻开这些图片,看到的不仅是一个演员的形象,更是一个民族的文化基因在舞台上的延续与绽放。

相关问答FAQs

Q1:李剑的演出图片中最能体现京剧艺术精髓的是哪些元素?

A1:李剑的演出图片中,最能体现京剧艺术精髓的元素包括“程式化表演的瞬间定格”与“写意美学的视觉呈现”,前者如“亮相”动作的雕塑感,通过眼神、身段、服饰的协调传递人物神韵,如《定军山》中黄忠的靠功与髯口技巧;后者则体现在舞台美术的留白与象征,如《洛神赋》中灯光与纱幕营造的水墨意境,以及服饰纹样(如蟒袍的江海水纹、官衣的补子)对人物身份的符号化表达,图片中“唱念做打”的综合呈现,如《捉放曹》中“行路”的身段与眼神,也体现了京剧“无动不舞”的美学原则。

Q2:如何通过李剑的演出图片了解不同京剧流派的特点?

A2:通过李剑的演出图片,可以从“唱念做打的风格差异”和“人物塑造的侧重点”两方面了解不同流派特点,在《四郎探母》中,李剑融合了奚派“脑后音”的醇厚与马派“潇洒流畅”的做派,图片中他眼神的含蓄与水袖的柔美,可对比奚派“刚劲挺拔”与马派“自然飘逸”的区别;而在《赵氏孤儿》中,他借鉴了“麒派”(周信芳)的“衰派”表演,图片中面部皱纹的刻画与步履蹒跚的动态,体现了麒派“以形传神、苍劲悲凉”的艺术特色,不同流派的服饰细节(如蟒袍的领口、袖口样式)与脸谱(如净行的色彩运用)在图片中的呈现,也能帮助观众直观感受流派间的风格差异。