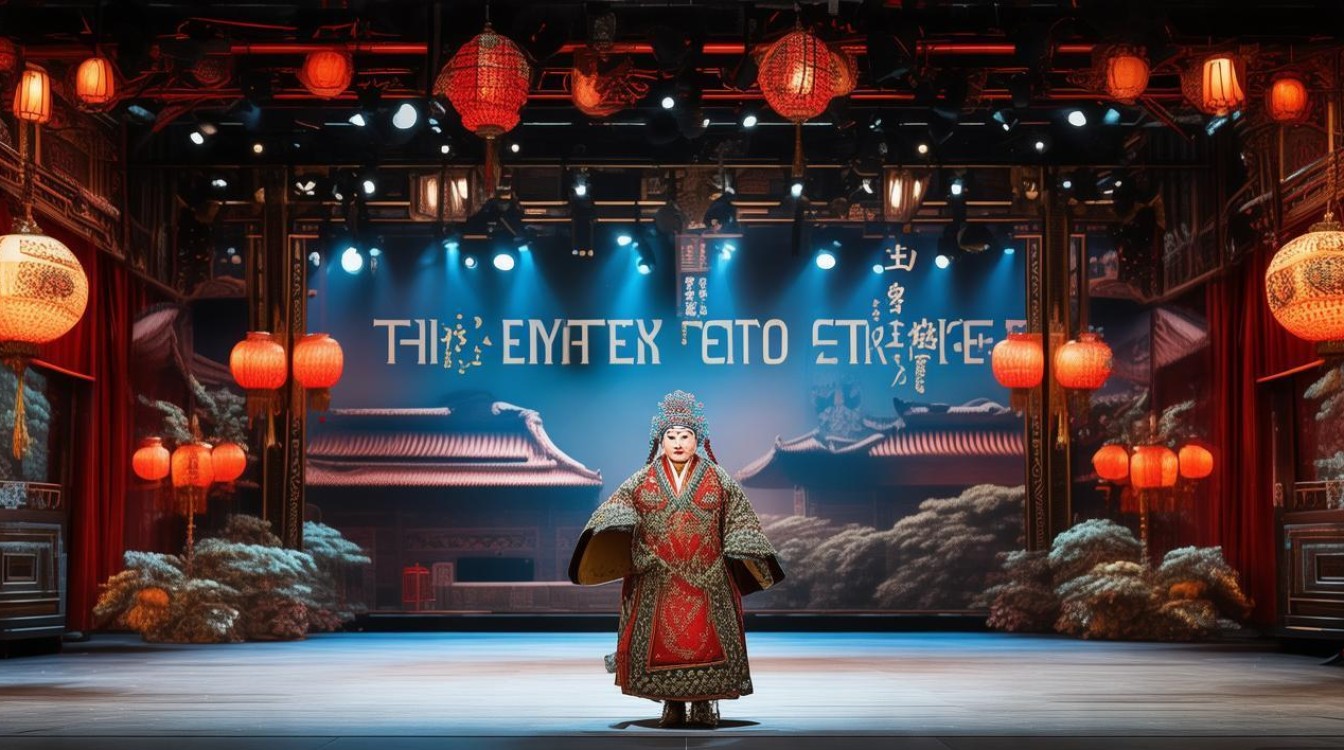

京剧《空城计》作为三国戏中的经典剧目,以“以静制动、智退雄兵”的情节深入人心,而余派老生李军演绎的诸葛亮,更是将这一角色的智慧、从容与风骨展现得淋漓尽致,李军作为上海京剧院国家一级演员,师从张文涓、李崇林等余派名家,深得余叔岩“韵味醇厚、含蓄内敛”的真传,其表演既有传统京剧的程式之美,又融入了对人物内心的深度挖掘,形成了独具一格的艺术风格。

《空城计》的故事背景设定在三国时期,蜀国街亭失守后,诸葛亮仅率老弱残兵留驻西城,面对司马懿十五万大军的突然来袭,临危不乱,设下空城计,他以“抚琴退敌”的经典桥段,通过看似悠闲的城楼抚琴与城门大开的老弱残兵,成功麻痹多疑的司马懿,使其疑心伏兵而退兵,这一情节不仅展现了诸葛亮超凡的军事智慧,更凸显了其“知人善任、临危不惧”的儒将风度,而李军对诸葛亮的塑造,正是从“形”与“神”两个维度入手,将角色的复杂性传递给观众。

在唱腔上,李军严格遵循余派“脑后音、擞音、颤音”的技法,以“巧、润、稳”为核心,经典唱段“我正在城楼观山景”是全剧的点睛之笔,李军的处理并非一味追求高亢,而是通过气口的精准控制与节奏的松紧变化,展现诸葛亮内心的镇定与对局势的掌控,例如开头“我正在城楼观山景”一句,“城楼”二字用脑后音托起,声音饱满而不失弹性,仿佛诸葛亮立于城楼之上,目光远眺,胸有成竹;而“耳听得城外乱纷纷”一句,节奏突然放缓,“乱纷纷”三字以轻柔的颤音带出,既表现了城外敌军喧嚣的背景,又暗含诸葛亮对局势的洞察与不屑,尤其是“来、来、来,请上城来听我抚琴,打、打、打,用计谋退去了你的兵”的念白,李军结合余派“抑扬顿挫、字正腔圆”的特点,通过“来”字的递进与“打”字的顿挫,将诸葛亮的从容不迫与司马懿的疑神疑鬼形成鲜明对比,极具戏剧张力。

在身段与表演上,李军摒弃了过度夸张的程式化动作,转而以“静”为主,突出人物的内心戏,城楼抚琴一场,他端坐城楼,手持羽扇,身姿挺拔而不失松弛,眼神时而远眺山景,时而低眉凝弦,看似悠闲,实则暗藏机锋,当司马懿大军兵临城下,诸葛亮抚琴的手指虽有细微的停顿,但整体节奏不乱,甚至通过琴音的强弱变化(如“流水板”的流畅与“慢板”的沉稳),传递出“我城内无兵,却胜有兵”的心理暗示,而面对司马懿的疑兵,诸葛亮微微一笑,羽轻摇,这一细节动作被李军处理得恰到好处,既展现了“运筹帷幄之中,决胜千里之外”的自信,又暗含对司马懿“多疑”性格的精准拿捏,这种“于无声处听惊雷”的表演,让观众在看似平淡的情节中感受到强烈的戏剧冲突。

李军对诸葛白的塑造,还体现在对人物“人性”的挖掘上,传统演绎中,诸葛亮常被塑造成“近乎神”的形象,而李军则通过细节展现了其“人”的一面:面对空城的危机,他的手指抚琴时会有不易察觉的微颤,眼神中闪过一丝对局势的担忧,但迅速被镇定取代,这种“神”与“人”的结合,让角色更加立体可感,也让“空城计”的“智”有了情感基础——正是对蜀军的负责、对自身智慧的自信,才让诸葛亮敢于冒险。

以下是李军表演《空城计》诸葛亮的特色对比:

| 表演维度 | 传统演绎特点 | 李军创新点 |

|---|---|---|

| 唱腔处理 | 注重韵味高亢,节奏规整 | 在余派韵味基础上加强节奏对比,“乱纷纷”等唱段融入轻颤音,突出内心洞察 |

| 身段动作 | 程式化强,动作幅度较大 | 以“静”为主,简化动作,通过眼神与细微表情(如羽扇轻摇、嘴角微扬)传递心理 |

| 人物塑造 | 强调“神机妙算”,近乎完美 | 挖掘“人性”细节,抚琴时手指微颤、眼神短暂流露担忧,体现“智”与“情”的结合 |

| 念白节奏 | 抑扬顿挫,突出气势 | 结合生活化语气,“来、来、来”递进念白,强化与司马懿的心理博弈感 |

除了舞台表演,李军对《空城计》的传承也贡献卓著,他不仅多次在国内外舞台上演此剧,还通过教学、讲座等形式向年轻演员传授余派精髓,他认为,《空城计》的“空”不仅是城池的空,更是“以无招胜有招”的智慧哲学,而京剧表演的核心在于“通过程式写意,传递人物真情”,这种理念让他在演绎中既尊重传统,又不拘泥于传统,为经典剧目注入了新的生命力。

李军的《空城计》之所以成为经典,不仅在于其精湛的技艺,更在于他对角色“魂”的把握——诸葛亮的“智”不是凭空而来的神机妙算,而是源于对局势的精准判断、对对手性格的深刻理解,以及“鞠躬尽瘁,死而后已”的家国情怀,李军通过唱、念、做、打的完美融合,让观众在“观山景”“抚琴音”的悠然中,感受到一场惊心动魄的心理战,也让京剧这门古老艺术在当代焕发出新的光彩。

FAQs

问:李军表演的《空城计》与其他版本相比,有哪些独特之处?

答:李军版本的独特性主要体现在“余派韵味”与“人性挖掘”的结合上,他严格遵循余派“脑后音、擲音”的唱腔技法,同时简化传统程式化动作,以“静”代“动”,通过眼神、细微表情(如抚琴时手指微颤)展现诸葛亮的内心波澜,他在念白中融入生活化语气,如“来、来、来”的递进处理,强化了与司马懿的心理博弈,使角色更立体,打破了传统“神化”诸葛白的演绎模式。

问:京剧《空城计》中诸葛亮为何敢用空城计?剧情逻辑是否合理?

答:诸葛亮敢用空城计,基于三方面判断:一是对司马懿性格的精准把握——司马懿生性多疑,深知诸葛亮“一生谨慎”,不敢冒险;二是对局势的清醒认知——蜀军无兵可用,若硬拼必败,唯有以“虚”为虚;三是自身心理素质的自信,作为军事家,他敢于在绝境中赌一把“心理战”,剧情逻辑上,虽带有戏剧夸张,但符合“兵不厌诈”的军事思想,且通过诸葛亮的唱词(“我用兵数十年从来谨慎”)与司马懿退兵后的自白(“亮平生谨慎,不曾弄险”),形成了逻辑闭环,使其成为京剧舞台上经久不衰的经典桥段。