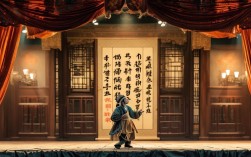

在中国戏曲艺术的璀璨星河中,以历史人物为题材的剧目占据着重要席位,魏晋名士刘伶的“醉酒”故事更是被多个剧种反复演绎,成为展现文人风骨与人性自由的经典符号,刘伶作为“竹林七贤”之一,以嗜酒狂放、蔑视礼教闻名于世,戏曲《刘伶醉酒》正是抓住其“醉中见真”的精神内核,通过唱、念、做、舞的综合艺术手段,塑造了一个超越世俗、追求本真的艺术形象。

历史原型与戏曲改编的渊源

刘伶生活在魏晋易代之际,当时司马氏集团通过“高平陵之变”夺取曹魏政权,为巩固统治,大力推行名教礼法,打压异己,面对高压的政治环境,以嵇康、阮籍、刘伶为代表的文人群体选择以“饮酒”“佯狂”的方式对抗世俗束缚,刘伶更是以《酒德颂》明确表达对“贵介公子”“缙绅处士”所推崇的礼法的鄙夷,称“唯酒是务,焉知其余”,这种“醉眼看世界”的人生态度,为戏曲创作提供了丰富的精神素材。

戏曲《刘伶醉酒》的改编并非简单复述历史,而是将刘伶的“醉”升华为一种哲学表达,剧中的刘伶不再是史书中模糊的“酒仙”符号,而是被赋予血肉的艺术形象:他醉眼朦胧却洞察世事,步履蹒跚却坚守本心,在酒坛与戏谑中完成对世俗秩序的解构与对精神自由的追寻,不同剧种的改编虽有差异,但核心始终围绕“醉”与“醒”的辩证——表面的“醉”对应内在的“醒”,以酒为媒介,展现文人“众人皆醉我独醒”的精神坚守。

不同剧种《刘伶醉酒》表演特点对比

| 剧种 | 唱腔特点 | 表演风格 | 代表唱段/念白 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 以西皮流水、二黄导板为主,节奏明快 | 身段洒脱,醉态中见稳重,水袖运用丰富 | “昔日里韩彭英……”(西皮流水) | 狂放不羁中带着对世事的嘲讽 |

| 河北梆子 | 高亢激越,梆子板眼密集 | 动作幅度大,甩发、髯口技巧突出 | “劝世人莫饮酒,酒是穿肠毒……”(反调) | 直抒胸臆,带有民间俚语的质朴 |

| 川剧 | 昆腔、高腔融合,帮腔烘托气氛 | 身段夸张,变脸、吐火等绝活点缀 | “醉步摇摇晃晃,心明眼亮亮……”(高腔) | 诙谐幽默,世俗化与哲理性并存 |

选段情节与人物塑造的经典性

以京剧《刘伶醉酒》为例,剧情通常围绕“劝酒—醉酒—斥世”展开:开篇是刘伶在家中独酌,妻子劝其戒酒,反被他以“天生刘伶,以酒为名,一饮一斛,五斗解酲”驳斥;随后友人来访,携酒共饮,从浅酌到酩酊,从谈笑风生到借酒抒怀;最终在醉意朦胧中,以“天地为栋宇,屋室为衣裳”的狂语,将世俗礼法彻底抛诸脑后。

这一情节看似简单,却通过层层递进的“醉态”刻画,立体展现了刘伶的形象,在“劝酒”一场中,演员通过眼神的迷离与闪烁,表现刘伶对妻子“戒酒”言辞的不屑,配合水袖的轻轻一甩,既有文人的雅致,又暗藏对世俗规训的反抗;至“友人共饮”时,唱腔转为西皮流水,节奏加快,配合台步的踉跄与酒坛的旋转,将“酒逢知己千杯少”的狂放具象化;而高潮部分的“醉斥世情”,则通过念白的抑扬顿挫与身段的跌宕起伏,将刘伶对“礼法枷锁”的蔑推向顶点——他并非真的“醉”,而是以醉为盾,拒绝向世俗妥协。

这种“醉态”的表演,考验演员对“形”与“神”的把握,京剧表演艺术家周信芳在演绎此剧时,曾提出“醉中藏醒”的表演理念:动作上要“形醉神不醉”,眼神中始终有一丝清醒的嘲讽,避免陷入单纯的滑稽模仿;唱腔上则通过音色的变化,从开始的清亮到中沙哑,再到最后的高亢,模拟酒精对人体的作用,同时传递出人物情感的递进,这种“以形写神”的手法,让刘伶的形象既有烟火气,又具哲学高度。

文化内涵:从“醉酒”到“精神自由”的升华

《刘伶醉酒》选段之所以能历久弥新,根本原因在于它超越了“饮酒”的表层叙事,直击中国人对“精神自由”的永恒追求,魏晋时期,文人面对“礼教吃人”的现实,以饮酒、佯狂等方式寻求个体解脱,刘伶的“醉”正是这种时代精神的缩影;而在戏曲舞台上,这种精神又被转化为对“真性情”的呼唤——刘伶的“醉”,是对虚伪礼法的否定,是对自然本真的回归,是对个体价值的肯定。

这种内涵在不同时代的观众中引发共鸣,在封建社会,它是文人不满现实的精神出口;在现代社会,它则成为对抗功利主义、呼唤个性解放的象征,当演员在舞台上唱出“名缰利锁锁不住,酒里乾坤任我游”时,传递的不仅是刘伶的个人情感,更是每个普通人心中对“自由”的渴望,选段中对“酒”的描写也暗含道家思想——“酒”在这里不是物质,而是媒介,是连接人与自然、人与自我的桥梁,正如刘伶所言“死生者,物之终始,天地之大理也”,醉与醒、生与死,在道的面前本无分别。

相关问答FAQs

Q1:《刘伶醉酒》选段中的“醉态”是如何通过表演技巧呈现的?

A1:“醉态”的呈现是戏曲表演的难点,需综合运用“形、神、声、韵”四大技巧,形上,通过脚步的“踉跄”(如“醉步”中的碎步、蹉步)、身段的“摇晃”(如左右歪斜、前仰后合)模拟醉酒的肢体状态;神上,强调“醉中藏醒”,眼神时而迷离、时而锐利,传递人物内心的清醒与嘲讽;声上,唱腔音色从清亮到沙哑的变化,念白的断续与顿挫,模拟酒精对发声的影响;韵上,配合水袖、髯口、酒坛等道具的运用(如水袖的“甩袖”“抖袖”,酒坛的“转”“抛”),增强醉态的真实感与美感,最终达到“形醉神不醉”的艺术效果,避免沦为单纯的动作模仿。

Q2:刘伶在戏曲中的形象是否完全符合历史记载?戏曲对其有哪些艺术加工?

A2:戏曲中的刘伶形象在核心精神上符合历史记载(如嗜酒、狂放、蔑视礼教),但在细节上进行了大量艺术加工,历史中的刘伶《晋书》记载其“土木形骸,遗世独立”,形象较为模糊;戏曲则通过具体情节(如妻子劝酒、友人共饮)和唱词(如“酒德颂”改编内容),将其塑造为有血有肉的艺术形象,戏曲强化了刘伶的“反抗性”——史书中刘伶更多是“独善其身”,而戏曲中通过“斥世”“笑骂权贵”等情节,将其塑造成主动对抗世俗礼法的“斗士”,这种加工既突出了人物性格,也增强了戏剧冲突,符合戏曲“源于生活,高于生活”的创作原则。