听戏曲与记忆法的结合,本质上是将传统艺术的叙事性、韵律性与记忆术的科学性相融合,通过戏曲特有的唱腔、情节、程式化表演等元素,为抽象或零散的知识点构建生动的记忆框架,这种结合不仅利用了人脑对图像、故事、节奏的天然敏感度,更在文化传承与记忆效率之间架起了一座桥梁,让记忆过程从机械重复变为沉浸式体验。

戏曲作为一种综合艺术,本身就蕴含着丰富的记忆密码,其唱腔以板式变化和旋律起伏为核心,通过押韵、叠词、拖腔等手法,将语言转化为具有节奏感的“声音符号”,例如京剧的“西皮流水”明快流畅,适合记忆条理清晰的知识;越剧的“弦下腔”婉转哀怨,能强化对情感类内容的记忆,这种韵律感与记忆术中的“歌诀法”异曲同工——通过节奏将信息“打包”,减少记忆单元数量,提升大脑处理效率,戏曲的念白讲究“字正腔圆”,每个字都有明确的声调与停顿,这种语音的规律性,恰好能帮助记忆者建立语音锚点,避免信息混淆。

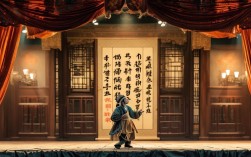

戏曲的程式化表演更是记忆的“视觉化工具”,无论是京剧的“起霸”“走边”,还是昆曲的“兰花指”“云手”,每个动作都承载着特定的情感或叙事功能,当这些动作与知识点关联时,便能形成“动作-知识点”的强记忆链接,用“甩袖”动作代表“告别”的历史事件,用“亮相”定格某个关键人物,这种“动态图像”比静态文字更容易被大脑提取,戏曲的脸谱、服饰、道具等视觉元素,本身就是高度浓缩的符号:红脸表忠义、白脸表奸诈,一顶纱帽代表官员,一杆长枪象征武将,这些符号化的特征,能帮助记忆者快速分类和识别信息,符合记忆术中的“分类记忆法”原则。

戏曲的故事性则为记忆提供了完整的叙事框架,传统戏曲多改编自历史典故、民间传说,情节跌宕起伏、人物关系清晰,天然适合构建“记忆链”,用《三国演义》相关剧目记忆三国时期的重大事件:从“桃园三结义”记刘备、关羽、张飞的关系,到“草船借箭”记赤壁之战的背景,再到“空城计”记诸葛亮的智谋,每个剧情片段都对应一个知识点,通过情节发展串联起零散信息,形成“故事记忆网”,这种记忆方式不仅降低了遗忘率,还因为情感投入(如对英雄的敬佩、对奸佞的憎恶)而加深记忆痕迹,符合记忆术中的“情绪记忆法”原理。

将戏曲元素与具体记忆法结合,可设计出多种实用策略,以“记忆宫殿法”为例,可将宫殿的每个房间设定为戏曲场景:第一间是“桃园”,存放“三国鼎立”的基础知识;第二间是“梁祝化蝶”,存放“爱情悲剧”的文学常识;第三间是“穆桂英挂帅”,存放“女性将领”的历史人物,每个场景中再融入戏曲的唱腔、动作、道具作为记忆桩,挂帅”场景中的令箭对应“军事指挥”,穆桂英的唱段对应“巾帼不让须眉”的精神内涵,这种多感官联动的记忆方式,调动了视觉(场景)、听觉(唱腔)、动觉(动作模拟),大幅提升了记忆的牢固度。

针对不同学习内容,可灵活选择戏曲元素进行适配,记忆历史事件时,可选取历史题材剧目,如《霸王别姬》对应楚汉之争,《将相和》对应负荆请罪;记忆诗词歌赋时,可直接套用戏曲曲牌,如用“西皮慢板”吟诵《长恨歌》,用“二黄导板”朗诵《蜀道难》,通过旋律的起伏强化诗词的意境与节奏;记忆科学概念时,则可将抽象概念转化为戏曲冲突,比如用“三岔口”的打斗场面记“物理作用力与反作用力”,用“三顾茅庐”的诚意记“生物趋利避害的本能”,这种“跨界联想”打破了知识的学科壁垒,让记忆变得趣味盎然。

实际应用中,听戏曲与记忆法的结合已展现出显著效果,某中学历史老师曾尝试将“唐朝盛世”知识点编成京剧唱段,学生通过学唱“贞观之治开新篇,开元盛世歌舞欢”,不仅记住了时间节点,还理解了政策特点;某社区老年大学用越剧《梁祝》帮助老人记忆阿尔茨海默症早期症状,通过“十八相送”的情节对应“记忆减退”“定向障碍”等表现,使枯燥的医学知识变得亲切易记,这些案例印证了:当记忆与文化共鸣时,效率与情感体验会同步提升。

这种结合也需注意方法,应选择熟悉或感兴趣的戏曲剧种,避免因语言障碍或文化隔阂增加记忆负担;知识点与戏曲元素的关联需自然贴切,避免牵强附会导致记忆混淆;需循序渐进,从短小唱段、单一情节入手,逐步构建完整的记忆体系,对于非戏曲爱好者,可从“听”入手,先通过戏曲音频建立节奏感,再逐步过渡到“看”“演”,降低入门门槛。

| 记忆法类型 | 戏曲元素应用 | 操作示例 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 歌诀记忆法 | 唱腔韵律、板式节奏 | 用京剧“二黄原板”节奏背诵《陋室铭》 | 诗词、文言文记忆 |

| 分类记忆法 | 脸谱色彩、行当特征 | 红脸(忠)-岳飞,白脸(奸)-秦桧 | 历史人物、文学形象记忆 |

| 故事记忆法 | 剧情片段、人物关系 | 用《赵氏孤儿》记“程婴救孤”事件经过 | 历史事件、叙事性知识 |

| 多感官记忆法 | 唱腔(听觉)+身段(视觉)+道具(触觉) | 学唱《穆桂英挂帅》同时挥舞令箭道具 | 多维度知识点综合记忆 |

| 记忆宫殿法 | 戏曲场景、舞台空间 | 以“戏台”为宫殿中心,用“幕布”分隔知识章节 | 大量零散知识点系统记忆 |

这种“戏曲+记忆”的模式,不仅是对传统记忆术的创新,更是对戏曲文化的活化利用,当年轻一代通过流行歌曲的旋律记英语单词时,何尝不是在延续戏曲“以乐记事”的古老智慧?当老年人在熟悉的戏曲唱段中回忆往事时,艺术便成为对抗遗忘的温暖力量,在未来,随着数字技术的发展,或许能开发出“戏曲记忆APP”,通过VR技术还原戏曲场景,让用户在虚拟戏台中“沉浸式”记忆,让传统艺术在新时代焕发新的生命力。

FAQs

-

听戏曲提升记忆力有科学依据吗?

有,从神经科学角度看,戏曲的韵律节奏能激活大脑颞叶(负责听觉与记忆),多感官刺激(听、视、动)增强神经元连接;情感共鸣激活杏仁核,强化记忆编码;重复听唱形成“肌肉记忆+语义记忆”双重巩固,符合记忆“编码-存储-提取”的科学规律。 -

不会唱戏的人能用戏曲记忆法吗?

完全可以,戏曲记忆法的核心是“借戏”而非“学戏”,可通过“听戏联想”(用剧情记知识点)、“看戏观察”(用角色动作记逻辑)、“改写唱词”(将知识点填入熟悉曲调)等方式,重点利用戏曲的结构化、符号化特征,无需掌握表演技巧,只需找到个人与戏曲的连接点即可。