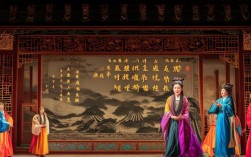

豫剧《茶瓶记》作为传统经典剧目,在豫剧发展史上占据着重要地位,其曲折动人的剧情、鲜明的人物形象以及脍炙人口的唱腔,使其成为观众经久不衰的喜爱之作,谈及该剧的原唱,需从豫剧的历史传承与艺术流变中梳理,既要追溯早期豫剧艺术家的开创性贡献,也要明确其在不同时期的演绎版本与代表性演员。

剧情背景与艺术价值

《茶瓶记》的故事源于民间传说,改编自传统戏曲“才子佳人”题材,核心情节围绕“茶瓶”这一信物展开:工部尚书之女张玉姐自幼许配给穷书生单宝童,后单家因故家道中落,张玉姐在绣楼抛掷茶瓶,被单宝童拾得,以此为凭,历经波折最终夫妻团聚,全剧以“情”为主线,融合了误会、巧合、团圆等传统戏曲元素,既展现了古代闺阁女子的矜持与勇敢,也刻画了书生的执着与智慧,同时通过“茶瓶”这一日常物件串联起人物命运,贴近生活又富有戏剧张力。

在艺术表现上,《茶瓶记》充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的综合特色,尤其是唱腔设计,既有豫剧梆子腔的高亢激越,又有闺阁戏的细腻婉转,为演员提供了广阔的表演空间,剧中人物对白采用河南方言,充满生活气息,身段动作则兼具程式化与生活化,使得角色形象立体丰满。

原唱考证:从早期传承到经典定型

关于豫剧《茶瓶记》的原唱,需结合豫剧的发展阶段进行考证,豫剧形成于清代中后期,在20世纪初逐渐成熟,早期以“地摊戏”“小戏班”形式流传,很多传统剧目的原唱因缺乏录音记录和文献记载,已难以考证具体姓名,但《茶瓶记》作为豫剧“常派”艺术的代表剧目之一,其现代版本的广泛传播与常香玉先生的密不可分。

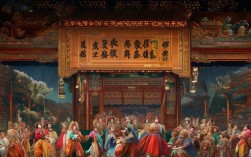

常香玉(1923-2004)是豫剧大师,“常派”艺术的创始人,她以“声情并茂、刚柔并济”的表演风格著称,对传统剧目进行了系统性的整理与改编。《茶瓶记》是常香玉先生在20世纪40年代加工整理并搬上舞台的剧目之一,在改编过程中,她对剧本结构进行了优化,压缩了枝蔓情节,突出了“茶瓶”的核心线索;在唱腔设计上,融入了常派艺术的标志性特点——以“豫西调”为基础,吸收“豫东调”的明快,创造出既有悲怆深沉又有昂扬洒脱的独特唱腔,尤其是张玉姐“在绣楼我奉了母亲之命”等经典唱段,通过大跳音程、拖腔转板等技巧,将人物内心的喜悦、羞涩与坚定展现得淋漓尽致。

需要说明的是,在常香玉之前,《茶瓶记》可能已在豫剧不同流派(如“祥符调”“豫东调”)中有所演出,但版本较为零散,情节和唱腔也各不相同,常香玉先生的贡献在于,通过艺术加工,使《茶瓶记》成为结构完整、唱腔精良、人物鲜明的经典剧目,并通过其频繁的舞台演出和后来的戏曲电影录制,让这一版本成为流传最广、观众最认可的“标准版”,从“现代经典版本原唱”的角度而言,常香玉先生被公认为豫剧《茶瓶记》最具代表性的原唱艺术家。

常香玉的艺术特色与《茶瓶记》的传承

常香玉在《茶瓶记》中饰演张玉姐,其表演堪称“以情带声、以声塑范”的典范,她将张玉姐这一角色定位为“大家闺秀中的叛逆者”——既有尚书千金的端庄知礼,又有对爱情的执着勇敢,在“抛茶瓶”一场戏中,她通过眼神的流转、水袖的轻扬以及欲抛又收的细微动作,将少女怀春的矜持与试探表现得恰到好处;而在“认夫”一场中,她以高亢的唱腔和激动的身段,将张玉姐与单宝童相认时的悲喜交加渲染得极具感染力。

常香玉之后,豫剧界众多演员传承了《茶瓶记》,如虎美玲、小香玉、汪荃珍等,她们在继承常派艺术的基础上,结合自身特点进行了再创作,但核心唱段和人物塑造仍以常香玉版本为蓝本,2004年,《茶瓶记》被列入国家级非物质文化遗产名录,进一步确立了其经典地位,而常香玉的原唱版本也成为研究豫剧传统剧目传承的重要参考。

《茶瓶记》主要信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目类型 | 传统豫剧才子佳人戏 |

| 故事主线 | 以“茶瓶”为信物,讲述单宝童与张玉姐历经波折终成眷属的故事 |

| 主要人物 | 张玉姐(尚书之女)、单宝童(穷书生)、张母(工部尚书夫人) |

| 经典唱段 | 《在绣楼我奉了母亲之命》《茶瓶记表的是一段姻缘》等 |

| 代表性原唱/改编者 | 常香玉(现代经典版本整理与首演,常派艺术代表) |

| 艺术特色 | 唱腔融合豫西调与豫东调,既有梆子腔的高亢,又有闺阁戏的细腻;情节紧凑,人物鲜活 |

相关问答FAQs

Q1: 豫剧《茶瓶记》和《花为媒》都是才子佳人戏,两者在剧情和唱腔上有什么区别?

A1: 两剧虽同属才子佳人戏,但核心情节和风格差异明显。《茶瓶记》以“茶瓶”为关键信物,剧情更侧重“信物定情-误会分离-凭信团圆”的线性叙事,冲突集中,节奏紧凑,唱腔以悲怆深沉的“豫西调”为主,突出人物在命运波折中的情感变化;而《花为媒》(评剧经典,豫剧亦有移植)则以“相亲-拒婚-巧计成婚”为主线,融入更多喜剧元素,情节更富戏剧性,唱腔吸收了评剧的细腻婉转,风格更明快活泼。《茶瓶记》的女性角色张玉姐更显矜持内敛,而《花为媒》的张五可则大胆泼辣,人物性格塑造上各有千秋。

Q2: 常香玉先生在改编《茶瓶记》时,对传统版本做了哪些创新?这些创新对豫剧发展有何影响?

A2: 常香玉对《茶瓶记》的创新主要体现在三方面:一是剧本结构上,删减了传统版本中枝蔓丛生的次要情节,聚焦“茶瓶信物”的核心线索,使剧情更集中、逻辑更清晰;二是唱腔设计上,突破单一声腔限制,将豫西调的深沉与豫东调的明快融合,创造出“常派”独有的“混用调”唱法,丰富了豫剧的声腔表现力;三是表演风格上,强调“以情带声”,通过细腻的眼神、身段和念白,将闺阁戏的情感层次推向极致,打破了传统豫剧“重唱轻做”的倾向,这些创新不仅提升了《茶瓶记》的艺术水准,更为豫剧现代戏改革提供了范例——即在尊重传统的基础上,通过结构优化、声腔融合和表演深化,让古老剧目焕发新的生命力,推动了豫剧从“民间小戏”向“大剧种”的转型。