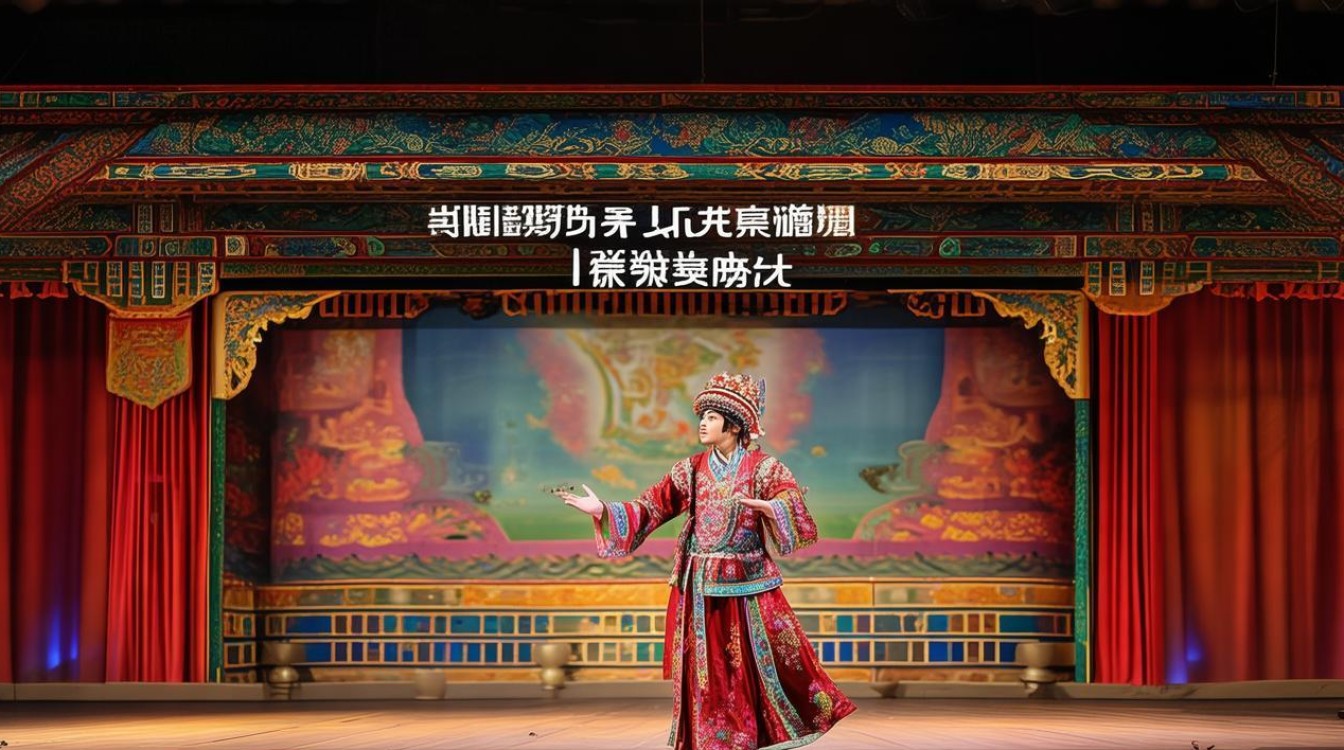

豫剧作为中国戏曲的重要剧种之一,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的文化底蕴扎根中原,辐射全国,被誉为“中国第一大地方剧种”,在豫剧丰富的剧目宝库中,《武家坡》以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和极具张力的戏剧冲突,成为久演不衰的经典之作,而豫剧名家谢庆军对薛平贵这一角色的精彩演绎,更是让这出老戏在当代舞台上焕发出新的生命力,成为连接传统与观众的桥梁。

豫剧起源于明末清初的河南地区,是在中原民歌、小调的基础上,吸收梆子腔、昆曲等剧种的艺术元素逐渐发展形成的,它以河南方言为基础,唱腔分为豫东调、豫西调、祥符调、沙河调等多个流派,其中豫东调高亢明快,豫西调苍凉深沉,共同构成了豫剧“明快、刚劲、质朴”的艺术风格,从常香玉的“常派”到陈素真的“陈派”,从崔兰田的“崔派”到马金凤的“马派”,豫剧艺术家们以独特的艺术魅力,让这门艺术从田间地头走向城市舞台,最终成为国家级非物质文化遗产,在众多传统剧目中,《武家坡》以其“以小见大”的叙事手法和“情与理”的交织,成为豫剧老生、旦角行当的“试金石”。

《武家坡》是豫剧经典剧目《红鬃烈马》中的一折,剧情取材于民间传说,讲述了薛平贵西凉归来,在武家坡与苦守寒窑18年的妻子王宝钏相认的故事,全剧以“试探—相认—团圆”为主线,通过夫妻二人的对话和动作,展现了王宝钏的忠贞不渝与薛平贵的复杂心境,开篇时,薛平贵身着布衣,扮作穷困军人,在武家坡前遇见正在挑水的王宝钏,因离别日久,又见妻子衣着朴素,薛平贵心生试探,先是谎称自己认得王宝钏的丈夫薛平贵,称其“早已阵亡”,后又以“百两纹银”买王宝钏为妻,意在考验妻子是否对自己变心,王宝钏闻听丈夫死讯,悲痛欲绝,面对“百两纹银”的诱惑,坚决不从,并痛斥来人“不知廉耻”,薛平见妻子忠贞如初,心中感动,最终亮明身份,夫妻二人历经磨难终得相认,这出戏虽无激烈的武打场面,却通过“唱念做打”的细腻呈现,将夫妻间的情感波折、人世间的沧桑变迁展现得淋漓尽致。“一马离了西凉界”“站立在坡前用目洒”等唱段,已成为豫剧老生和旦角的经典唱腔,被代代传唱。

在《武家坡》的舞台上,薛平贵这一角色的塑造至关重要,既需表现其久别归乡的激动,又要刻画其试探妻子的复杂心理,还需展现其忠义双全的性格底色,豫剧名家谢庆军凭借扎实的功底和对人物的深刻理解,将薛平贵演绎得入木三分,成为当代豫剧舞台上最具代表性的薛平贵扮演者之一,谢庆军是河南豫剧院青年团的国家一级演员,主攻文武老生,师承豫剧大师唐喜成,深得“唐派”艺术精髓,他的唱腔苍劲有力,行腔流畅,既有唐派“脑后音”的穿透力,又融入了个人对人物情感的细腻处理;表演上,他注重“以形传神”,通过眼神、身段、念白的层次变化,将人物内心的波澜外化为舞台上的生动形象。

在《武家坡》中,谢庆军对薛平贵的塑造可分为三个层次:初见王宝钏时的试探、听闻妻子忠贞时的动容、亮明身份时的激动,开场时,他身着破旧衣衫,步履蹒跚,眼神中带着归乡的急切与一丝不易察觉的疑虑;当“试探”开始,他的念白带着河南方言的质朴,语气从轻佻到严肃,通过“你丈夫若在,他在哪里为官?”“他若不在,你守他为何”等质问,逐步将情绪推向高潮;而当王宝钏说出“纵然是饿死沟壑,不嫁二男”时,谢庆军的目光骤然变得柔和,眼神中充满了愧疚与心疼,紧接着亮明身份时的“宝钏妻,随我相府去”一句,唱腔由低沉转为高亢,既有劫后余生的喜悦,又有对妻子的疼惜,将薛平贵这个“有情有义”的形象刻画得淋漓尽致,谢庆军在身段上也极具匠心,如“下马”“拱手”“拭泪”等动作,既符合老生行当的稳重,又融入了武生的利落,使得人物形象立体丰满,他对《武家坡》的演绎,不仅传承了传统剧目的精髓,更通过现代审美对人物心理进行深度挖掘,让年轻观众也能感受到传统戏曲的魅力。

为了更直观地展现谢庆军在《武家坡》中的艺术特色,以下从唱腔、念白、身段、情感四个维度进行解析:

| 艺术维度 | 具体表现 | 代表作品/片段 | 观众反响 |

|---|---|---|---|

| 唱腔 | 继承唐派“脑后音”技巧,音域宽广,刚柔并济;根据人物情绪调整行腔速度,如试探时紧凑,相认时舒展 | “一马离了西凉界”“宝钏妻,随我相府去” | 被赞“字正腔圆,情感饱满”,常引发全场叫好 |

| 念白 | 以河南方言为基础,语速张弛有度;质问时语气严厉,相认时语带哽咽,方言韵味与情感表达完美结合 | “你丈夫若在,他在哪里为官?”“他若不在,你守他为何” | 观众称“听懂了念白,就懂了人物” |

| 身段 | 融合文老生的沉稳与武老生的利落,动作简洁有力;如“下马”时的一个“鹞子翻身”,既显功力又显人物疲惫 | “拱手施礼”“拭泪”等细节动作 | 被评价“举手投足皆是戏,人物活灵活现” |

| 情感 | 层次分明:试探时的“冷”、听闻忠贞时的“暖”、相认时的“热”,通过眼神、语气、表情的细微变化展现人物内心世界 | 从“冷言试探”到“真情流露”的情感转变 | 观众表示“跟着薛平贵的情绪走,又哭又笑” |

谢庆军对《武家坡》的演绎,不仅是个人的艺术成就,更是对豫剧传统传承与创新的生动实践,他常说:“老戏要老演,老戏要新演。”他严格遵循唐派艺术的表演规范,唱腔念白一板一眼,身段程式一丝不苟,确保传统剧目的“原汁原味”;他结合当代观众的审美需求,在人物心理刻画、舞台节奏处理上进行创新,如在“试探”环节增加停顿,给观众留出情感共鸣的空间,在唱腔中融入流行音乐的元素,让年轻观众更容易接受,他还积极投身豫剧教育,收徒传艺,将《武家坡》等经典剧目的表演心得传授给青年演员,为豫剧艺术的薪火相传贡献力量。

FAQs

-

问:谢庆军在《武家坡》中“一马离了西凉界”唱段有何独特之处?

答:这一唱段是薛平贵的核心唱段,谢庆军的演绎既保留了唐派“脑后音”的苍劲高亢,又通过“气口”的巧妙运用,表现出薛平贵归乡途中的急切与感慨,他在“离了西凉界”的“界”字上运用“擞音”,声音由弱渐强,既有行路的艰辛,又有对重逢的期盼,被观众誉为“一声唱尽十八年沧桑”。

-

问:《武家坡》作为传统剧目,在当代如何吸引年轻观众,谢庆军有哪些尝试?

答:谢庆军主要通过两方面尝试:一是“减量提质”,缩短演出时长,突出核心情节,让节奏更紧凑;二是“跨界融合”,在传统伴奏中加入电子音乐元素,在舞台呈现中运用多媒体技术,同时通过短视频平台发布《武家坡》选段,用通俗的语言讲解剧情,让年轻观众“看得懂、喜欢看”,从而推动豫剧艺术在当代的传播与传承。