王希玲豫剧专场作为近年来戏曲界备受瞩目的演出,不仅是对一位豫剧艺术家艺术生涯的集中展示,更是对豫剧常派艺术传承与创新的一次深度实践,这场专场以“守正创新”为核心,通过经典剧目的复排与新编剧目的探索,让观众在领略传统戏曲魅力的同时,感受到豫剧艺术在当代的生命力,王希玲作为豫剧常派优秀传人,师从常香玉大师,数十年来深耕舞台,以细腻的表演、醇厚的唱腔和对人物深刻的塑造,形成了独具特色的艺术风格,此次专场演出不仅是对她个人艺术成就的归纳,更是为豫剧爱好者呈现了一场视听盛宴,也为戏曲艺术的活态传承提供了鲜活样本。

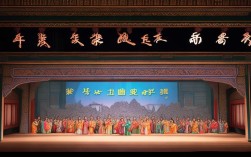

专场的整体策划以“艺术回溯”与“时代对话”为双线,上半场聚焦王希玲从艺以来的经典代表剧目,选取了不同时期、不同风格的选段,展现其艺术成长的轨迹;下半场则围绕“创新实验”展开,通过新编剧目或经典剧目的创新演绎,探索豫剧在当代语境下的表达可能,演出阵容强大,除了王希玲领衔主演,还邀请了豫剧界知名演员同台献艺,乐队伴奏融合传统乐器与现代配器技术,舞美设计既保留戏曲写意美学的精髓,又融入现代舞台科技的视觉冲击,为观众构建了一个传统与现代交融的戏曲空间。

上半场的经典剧目选段堪称“豫剧盛宴”的开篇,开场便是《大祭桩》中“路遇”一折,王希玲饰演黄桂英,一袭素衣,步履踉跄,唱腔从压抑的悲愤到爆发式的控诉,层层递进,将黄桂英在寒风中寻夫的急切与绝望刻画得淋漓尽致,她的唱腔既有常派标志性的刚健明亮,又融入了女性角色的细腻柔婉,尤其在“婆母娘她不该将我赶出府外”的唱段中,通过真假声的转换和气息的控制,将人物内心的委屈与不屈展现得入木三分,紧随其后的《五女拜寿》中“寿堂”选段,王希玲饰演杨继业之女杨三春,以质朴的表演和醇厚的唱腔,塑造了隐忍坚韧的古代女性形象,唱腔中带着泥土气息的质朴感,让观众感受到人物内心的温暖与力量,压轴的《花木兰》选段“刘大哥讲话理太偏”,则展现了王希玲驾驭英气角色的高超能力,她一改旦角的柔美,以武生的架势和花脸的气势唱出花木兰的豪迈,唱腔高亢激越,身段干净利落,将巾帼英雄的形象立在了舞台中央,这些经典选段的复排,并非简单的模仿再现,而是王希玲在常派艺术基础上,结合自身对人物的理解进行的再创造,每一句唱腔、每一个动作都凝聚着她数十年的舞台经验和对艺术的敬畏。

下半场的创新实验部分则体现了王希玲对豫剧现代化探索的思考,新编现代戏《都市寻梦》以当代都市生活为背景,讲述了传统戏曲演员在市场浪潮中坚守艺术理想的故事,王希玲在剧中饰演一位面临剧团解散危机的豫剧团长,她在唱腔设计上大胆融入流行音乐元素,如“坚守”唱段中,以豫剧梆子腔为基调,加入Rap节奏的念白,既保留了戏曲的韵味,又贴近了年轻观众的审美习惯,在表演上,她突破了传统戏曲程式化的动作,融入话剧式的内心独白和生活化的肢体语言,如在“困境”一场中,面对剧团成员的离开,她没有用传统戏曲的“甩袖”“顿足”,而是坐在散乱的道具椅上,双手掩面,肩膀微微颤抖,通过细微的表情和肢体动作传递人物的失落与不甘,这种“戏曲化”与“生活化”的结合,让现代戏的人物更具真实感,经典剧目《风流才子》的创新演绎也令人耳目一新,王希玲在保留原剧幽默诙谐风格的基础上,对“唐伯虎点秋香”一折进行了重新编排,加入了现代舞美技术,如通过投影将江南园林的背景动态化,唐伯虎的书画表演结合了数字绘画技术,让传统剧目焕发出新的视觉魅力,这种创新并非对传统的颠覆,而是在尊重戏曲美学规律基础上的“创造性转化”,让豫剧艺术在当代语境下找到了新的表达方式。

专场的成功不仅在于王希玲个人的精彩演绎,更在于其背后对豫剧艺术传承与创新的深刻思考,作为常派传人,她始终将“守正”作为艺术传承的根本,在经典剧目的复排中,严格遵循常派的艺术精髓,从唱腔、身段到人物塑造,力求还原常香玉大师的艺术风貌,同时结合自身的条件进行适度创新,形成“常韵希声”的独特风格,在“创新”方面,她积极探索豫剧与现代生活、现代科技的融合,通过新编剧目、现代戏创作和舞台技术的革新,让豫剧艺术走出剧院,吸引更多年轻观众,这种“守正”与“创新”的辩证统一,正是王希玲对豫剧艺术未来发展的深刻理解,也为戏曲界提供了可借鉴的实践经验。

演出结束后,现场观众反响热烈,掌声经久不息,许多老戏迷表示,王希玲的表演让他们找回了年轻时看戏的感动,她的唱腔“有味儿”,表演“有情”,是对传统戏曲最好的传承;而年轻观众则认为,专场的创新演绎让他们看到了豫剧的“另一面”,原来戏曲也可以如此“时尚”“有趣”,专家们也对专场给予了高度评价,认为王希玲以自身的艺术实践,证明了传统戏曲在当代依然具有强大的生命力,她的探索为豫剧的现代化转型提供了新的路径。

此次王希玲豫剧专场,不仅是一场艺术盛宴,更是一次文化对话,它让我们看到,一位老艺术家对艺术的坚守与创新,一个传统剧种在当代的传承与蜕变,正如王希玲在演出前所说:“豫剧是我们的根,只有让根扎在传统的土壤里,才能长出新时代的枝叶。”这场专场,正是对这句话的生动诠释,它不仅为观众带来了艺术的享受,更为豫剧艺术的未来发展注入了新的活力。

| 剧目名称 | 选段名称 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《大祭桩》 | “路遇” | 唱腔刚柔并济,情感层层递进,通过颤音、哭腔表现人物悲愤,身段结合跪步、甩发强化戏剧冲突 |

| 《五女拜寿》 | “寿堂” | 唱腔质朴醇厚,贴近生活,表演内敛含蓄,以细节动作传递人物隐忍与温暖 |

| 《花木兰》 | “刘大哥讲话理太偏” | 唱腔高亢激越,融入武生架势,身段干净利落,展现巾帼英雄的豪迈气概 |

| 《都市寻梦》 | “坚守” | 唱腔融合流行元素,梆子腔与Rap结合,表演突破程式化,融入生活化肢体语言 |

| 《风流才子》 | “唐伯虎点秋香” | 保留原剧幽默风格,舞美融入投影技术,书画表演结合数字绘画,传统与现代视觉交融 |

FAQs

-

王希玲的艺术风格如何体现常派精髓又自成一体?

王希玲作为常派传人,严格继承了常香玉大师“字正腔圆、声情并茂”的演唱原则,唱腔以刚健明亮、大气磅礴为基调,同时在细节处理上融入女性角色的细腻柔婉,形成“刚中有柔、柔中带刚”的独特风格,她在继承常派“吐字如咬钉、咬字如嚼钉”的咬字基础上,结合自身嗓音条件,发展出“气韵生动、收放自如”的演唱技巧,如在《大祭桩》中通过气息控制表现人物情感的起伏,既保留了常派的韵味,又注入了个人对人物的理解,实现了“常韵希声”的艺术境界。

-

专场演出中为何能吸引不同年龄层的观众?

专场的成功在于精准把握了不同年龄层观众的需求:对老戏迷而言,经典剧目的复排严格遵循传统,唱腔、身段等细节还原了常派艺术的精髓,满足了他们对“原汁原味”戏曲的期待;对年轻观众而言,创新实验部分通过现代戏创作、流行元素融合和现代舞美技术的运用,打破了他们对戏曲“老旧”“缓慢”的刻板印象,让豫剧以更时尚、更贴近生活的面貌呈现,同时王希玲亲民的舞台风格和与观众的互动,拉大了艺术与观众的距离,实现了“老戏迷爱看、新戏迷愿看”的传播效果。