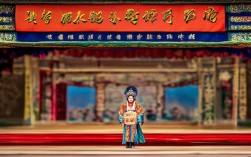

李斯忠(1921-1992)是豫剧史上最具影响力的红脸演员之一,被誉为“豫剧红脸王”,豫剧唐派艺术的创始人,他以醇厚高亢的唱腔、大气磅礴的表演和鲜明的人物塑造,奠定了豫剧红脸行当的艺术高峰,其艺术成就至今仍被豫剧界奉为圭臬。

李斯忠的艺术生涯始于河南商丘的梨园世家,幼年因家境贫寒随科班学艺,主攻红脸(又称“大红脸”),他早年广泛吸收豫东、豫西各流派精华,尤其深受唐玉成(豫剧红脸泰斗)的影响,在继承的基础上大胆创新,逐渐形成了自己独特的艺术风格,他的嗓音洪亮如钟,音域宽广,既有梆子戏的激越高亢,又不失豫剧的婉转深情,尤其擅长运用“脑后音”“擞音”等技巧,将人物内心的悲愤、激昂、苍凉展现得淋漓尽致,在表演上,他注重“以形传神”,无论是帝王将相的威严,还是忠臣良将的刚毅,都能通过精准的眼神、身段和念白,赋予角色鲜活的生命力。

李斯忠的代表剧目丰富多样,涵盖历史故事、民间传说和经典折子戏,每个角色都成为舞台上的经典,以下为其部分代表剧目及艺术特色:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | 通过“哭殿”中的唱段,将帝王的威严与父爱矛盾融合,唱腔中既有帝王的霸气,又有慈父的无奈,情感层次丰富。 |

| 《辕门斩子》 | 杨六郎 | 以高亢的“靠山红”唱腔展现杨六郎的刚正不阿,表演中“甩发”“亮相”等动作干净利落,凸显大将风度。 |

| 《血溅乌纱》 | 严天民 | 塑造清官形象,唱腔中融入悲怆音调,将“为官清廉却遭陷害”的愤懑与无奈演绎得催人泪下。 |

| 《七品芝麻官》 | 唐成 | 突破红脸行当的严肃形象,以诙谐幽默的表演展现小人物的智慧,唱腔中融入花脸元素,形成“文武兼备”的独特风格。 |

| 《下陈州》 | 包拯 | 运用花脸与红脸结合的唱法,塑造包拯的铁面无私,唱腔如金石掷地,气势磅礴,被誉为“活包公”。 |

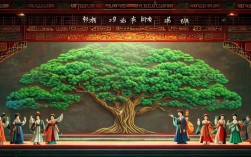

李斯忠的艺术成就不仅在于个人表演的精湛,更在于他对豫剧红脸行当的革新与发展,他打破了传统红脸“重唱轻做”的局限,将唱、念、做、打融会贯通,拓展了红脸角色的表现空间,其创立的“唐派艺术”,以“刚健明亮、质朴豪放”为风格特点,成为豫剧主流流派之一,培养了唐喜成、刘忠河等众多弟子,推动豫剧艺术走向全国。

作为豫剧界的标志性人物,李斯忠的唱腔至今仍是豫剧演员学习的范本,他的录音《辕门斩子》《三哭殿》等被反复传唱,其艺术精神激励着一代又一代戏曲工作者,他不仅是豫剧红脸行当的集大成者,更是中国戏曲史上不可多得的表演艺术家,为豫剧艺术的传承与发展留下了宝贵的遗产。

FAQs

-

问:李斯忠的唱腔为什么被称为“红脸王”?

答: 李斯忠的唱腔兼具豫东调的高亢与豫西调的深沉,音域宽广,气势恢宏,尤其擅长运用“脑后音”“擞音”等技巧,将红脸角色的忠勇、刚烈等特质表现得淋漓尽致,他的表演不仅唱腔精湛,还注重人物内心刻画,突破了传统红脸“重唱轻做”的局限,形成了独特的艺术风格,被观众和业界公认为“豫剧红脸王”。

-

问:唐派艺术对豫剧发展有哪些影响?

答: 唐派艺术是李斯忠创立的豫剧红脸流派,以“刚健明亮、质朴豪放”为核心,拓展了红脸行当的表现空间,推动豫剧从地方小戏向全国性剧种发展,其弟子如唐喜成、刘忠河等成为豫剧中坚力量,唐派剧目如《三哭殿》《辕门斩子》等至今仍是经典,唐派艺术不仅丰富了豫剧的声腔体系,还提升了豫剧的艺术地位,对豫剧的传承与创新具有深远影响。