河南豫剧作为中国地方戏曲的重要代表,以其浓郁的地方特色和深厚的文化底蕴深受观众喜爱,刘公案》系列更是以清官刘墉为主角的经典剧目,在豫剧舞台上久演不衰。《刘公案3》作为系列剧的延续,不仅延续了前两部“清官断案”的核心主题,更在情节铺陈、人物塑造和思想内涵上有了进一步深化,成为展现豫剧艺术魅力与传统文化价值的典范之作。

《刘公案3》的故事背景设定在清朝乾隆年间,以刘墉奉旨前往河南查办一系列疑难案件为主线,此时的刘墉已历经“刘公案”“刘公案2”中的种种历练,从初入仕场的青涩官员成长为老练持重的朝中重臣,但“为民做主、惩恶扬善”的初心从未改变,本部开篇即以“河南赈灾银两失踪案”为引子,连年灾荒导致百姓流离失所,朝廷拨付的赈灾银却离奇失踪,河南巡抚、布政使等地方官员相互推诿,案件陷入僵局,乾隆皇帝震怒,特派刘墉以“钦差大臣”身份前往河南,要求限期破案,这一情节设置既延续了前两部“清官与贪官斗法”的矛盾冲突,又将案件与民生疾苦紧密相连,凸显了“国之大者,黎民为本”的传统政治伦理。

在情节推进上,《刘公案3》采用了“一案接一案、环环相扣”的叙事结构,避免了单一线索的枯燥感,除了主线“赈灾银失踪案”,还穿插了“商户被霸案”“科举舞弊案”“连环凶杀案”等多条支线案件,这些看似独立的案件背后,实则暗藏着地方势力与朝中奸臣相互勾结的庞大网络,在“商户被霸案”中,当地豪强勾结官府,强占商铺、欺压百姓,而背后的保护伞竟是与和珅过从甚密的吏部侍郎;在“科举舞弊案”中,河南乡试出现“顶替答卷”“买官卖官”等丑闻,牵扯出朝中权贵干预科举的黑幕,刘墉在查案过程中,既要面对地方官员的阳奉阴违、明哲保身,又要提防和珅等朝中势力的暗中阻挠,甚至多次遭遇“下毒”“刺杀”等生命威胁,他凭借过人的智慧、坚定的信念和百姓的支持,一次次化险为夷,最终将贪官污吏绳之以法,让沉冤得雪,正义得以伸张。

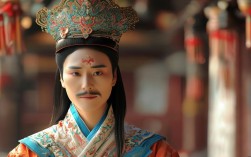

人物塑造是《刘公案3》的亮点之一,刘墉的形象在前两部的基础上更加丰满立体:他既有“罗锅宰相”的诙谐幽默,如在私访时与百姓拉家常、用方言化解尴尬;也有“铁面无私”的刚正不阿,如在公堂之上怒斥贪官“上负君恩、下欺百姓”;更有“体恤民情”的细腻温情,如在得知灾民食不果腹时,脱下官袍换上粗布衣裳深入民间查访,与之相对,反派人物的刻画也更加深入:河南巡抚孙嘉淦(虚构人物,原型为清代名臣孙嘉淦,此处为艺术加工)表面清廉正直,实则贪婪狡诈,一边在乾隆面前表忠心,一边暗中侵吞赈灾银;吏部侍郎李侍尧(历史人物,和珅党羽)则仗着朝中靠山,在朝堂上处处与刘墉作对,甚至伪造证据、陷害忠良,这些人物不再是简单的“好人与坏人”二元对立,而是具有复杂性格和多重动机,使得剧情更具真实感和戏剧张力。

豫剧艺术特色在《刘公案3》中得到了充分展现,在唱腔设计上,刘墉的唱段多采用豫剧祥符调,唱腔醇厚圆润,吐字清晰,既有“西皮流水”的明快流畅,也有“二黄慢板”的深沉悲壮,如他在公堂上痛斥贪官时,唱腔激越高亢,字字铿锵,将满腔愤慨与正气凛然展现得淋漓尽致;而在与百姓交流时,则多用方言俚语入戏,唱腔朴实亲切,拉近了与观众的距离,在表演程式上,演员的“做功”尤为精彩:刘墉“罗锅”的身段设计独具特色,无论是行走时的微微前倾,还是思考时的捻须踱步,都生动地刻画出人物的形象特征;在“夜查账本”一场中,演员通过“甩袖”“瞪眼”“拍案”等动作,将刘墉发现账目漏洞时的震惊与愤怒表现得淋漓尽致;在“私访遇险”一场中,武生演员的“翻跟头”“打出手”等绝活,将打斗场面的紧张刺激展现得恰到好处,舞台美术也颇具匠心:布景采用虚实结合的手法,既有“巡抚衙门”“贡院考场”等写实场景,也有“黄河决堤”“灾民流离”等写意画面;服装道具则严格遵循清代历史规制,刘墉的钦差官服、贪官的蟒袍玉带、百姓的粗布短打,无不体现出剧组的严谨态度。

《刘公案3》不仅是一部精彩的戏曲作品,更承载着深刻的文化内涵和思想价值,它通过刘墉查办案件的故事,歌颂了清官“清正廉洁、心系百姓”的高尚品格,批判了封建官场的腐败与黑暗,折射出古代社会“官逼民反”的深层矛盾,剧中对“公平正义”“善恶有报”的弘扬,也契合了中华民族的传统美德,具有积极的现实意义,在当代社会,这部剧作依然能够引发观众的共鸣,正是因为它所传递的“为民请命”的精神和“正义必胜”的信念,跨越了时空的限制,成为连接传统与现代的文化纽带。

《刘公案3》核心案件关键情节表

| 阶段 | 核心事件 | 涉及人物 | 情节转折点 |

|---|---|---|---|

| 奉旨查案 | 赈灾银失踪案发 | 刘墉、乾隆、孙嘉淦 | 乾隆震怒,刘墉受命为钦差 |

| 暗访取证 | 私访商户、灾民 | 刘墉、百姓、豪强 | 发现赈灾账目异常,锁定嫌疑人 |

| 公堂对峙 | 审讯贪官、追查银两下落 | 刘墉、孙嘉淦、李侍尧 | 贪官负隅顽抗,刘墉智破伪证 |

| 揪出幕后黑手 | 揭露朝中权贵勾结 | 刘墉、和珅、李侍尧 | 获取李侍尧通敌证据,乾隆知情 |

| 惩恶扬善 | 铡处贪官、安抚百姓 | 刘墉、乾隆、河南百姓 | 正义得彰,百姓感恩 |

相关问答FAQs

Q1:《刘公案3》与前两部相比,在剧情上有何创新之处?

A1:《刘公案3》在剧情上的创新主要体现在“案件规模”和“矛盾深度”两方面,前两部多以单一案件为主线,如“刘公案”聚焦“刘墉查办贪污案”,“刘公案2”围绕“刘墉平反冤案”展开,而《刘公案3》则采用“主线+支线”的多案件叙事,将赈灾银失踪案、商户被霸案、科举舞弊案等多个案件有机串联,形成“案中案”的复杂结构,增强了剧情的层次感和悬念感,本部的矛盾冲突不再局限于“地方贪官与清官”的对立,而是上升到“朝中权贵与钦差大臣”的博弈,如和珅党羽李侍尧的介入,使得斗争更加激烈,也更加凸显了刘墉“不畏强权、秉公执法”的形象。

Q2:豫剧《刘公案3》中的刘墉形象与历史人物刘墉有何异同?

A2:豫剧《刘公案3》中的刘墉形象是在历史人物基础上进行艺术加工的“文学形象”,与真实历史既有联系又有区别,相同之处在于,历史上的刘墉确实以“清廉刚正、机智善辩”著称,官至体仁阁大学士,有“刘罗锅”的民间称号,剧中这些基本特质得以保留,不同之处在于,历史上的刘墉主要活跃于乾隆、嘉庆两朝,并未直接参与“河南赈灾银案”等具体事件,这些情节是戏曲虚构的;剧中强化了刘墉“民间智慧”和“幽默诙谐”的一面,如他经常用方言、歇后语与百姓交流,甚至亲自化装成小商贩查案,这些细节更多是为了增强戏曲的观赏性和亲和力,而历史上的刘墉性格更为内敛严肃,总体而言,豫剧中的刘墉是“历史真实”与“艺术真实”的结合,既尊重了历史人物的基本品格,又符合戏曲“高台教化”的创作需求。