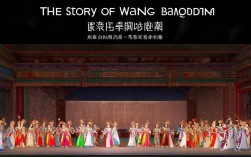

包公作为中国戏曲中最具代表性的清官形象,其故事在京剧、豫剧、越剧等剧种中代代传唱,包公与公主”的情节尤为引人注目,这类故事将司法公正与皇权伦理置于同一舞台,通过包公的“铁面无私”与公主的“权势施压”形成尖锐冲突,既展现了古代社会的权力博弈,也折射出民众对“法律面前人人平等”的朴素向往。

包公戏曲的核心是“公”,即司法公正;而公主作为皇室成员,则是“权”的象征,两者相遇,必然产生戏剧张力,在传统戏曲中,包公常被塑造成“不畏权贵、只认王法”的典型,而公主则往往以“特权维护者”或“情感牵绊者”的身份出现,二者之间的矛盾本质上是“法”与“权”的较量,例如在《铡美案》中,公主作为当朝皇帝的妹妹、驸马陈世美的正宫,面对包公欲铡负心汉的决绝,先是动用亲情劝说,后以皇权相逼,却始终未能动摇包公“王子犯法与庶民同罪”的决心。

以《铡美案》为例,公主的形象具有鲜明的时代特征,她深受封建礼教影响,认为“夫为妻纲”,陈世美即便抛妻弃子,也是“驸马”的身份,理应受皇权庇护,当包公将陈世美押至铡刀前,她哭闹、求情,甚至搬出皇帝施压,这些行为既是对夫权的维护,也是对皇权特权的捍卫,包公以“开封府尹”的身份,强调“国有国法,家有家规”,最终以铡美案彰显了法律的威严,这一情节中,公主的“失败”并非个人能力的不足,而是封建社会中“权大于法”的畸形逻辑被“法理至上”价值观的否定。

公主形象的复杂性还体现在情感与伦理的矛盾中,在《铡美案》中,她对陈世美的感情并非全然虚伪,得知陈世美“家中有妻儿”时,她也曾有过动摇,但最终选择了维护皇室颜面,这种“情”与“理”的挣扎,通过戏曲的唱腔得以充分展现——公主的【西皮流水】唱段既流露对陈世美的担忧,又暗含对包公“不近人情”的埋怨,细腻刻画了人物内心的矛盾,而包公的【二黄导板】则如惊雷般坚定:“陈世美你昧天良,丧尽天良!”二者的唱腔对比,强化了戏剧冲突。

从艺术特色看,“包公与公主”故事融合了戏曲程式与生活化表演,包公的黑脸、额月、铡刀,是观众心中“青天”的符号;公主的凤冠、霞帔、水袖,则凸显其尊贵身份,在表演中,包公的蹉步、亮相展现威严,公主的圆场、哭泣表现柔弱,二者通过动作、表情的对比,将“刚正”与“特权”的冲突具象化,从文化内涵看,这类故事本质上是对“人治”社会的反思:民众渴望清官,正是因为现实中“权压法”的现象普遍;而包公“铡驸马”的壮举,则满足了人们对“公正”的心理期待。

| 剧目名称 | 公主角色 | 身份背景 | 与包公冲突核心 | 戏剧结局 | 主题意蕴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 《铡美案》 | 公主(仁宗皇帝之妹) | 驸马陈世美正宫,皇室贵胄 | 以皇权施压,要求赦免陈世美 | 包公坚持铡美案,公主悲痛但接受 | 法律公正高于特权,王法不徇私情 |

| 《打龙袍》(相关情节) | 李妃(后被尊为太后) | 先帝妃子,仁宗生母 | 因宫廷冤案流落民间,公主(仁宗之女)曾误解其身份 | 包公为其平反,仁宗认母,公主认罪 | 亲情与伦理的回归,清官昭雪冤案 |

“包公与公主”的戏曲故事,通过包公与公主的冲突,不仅塑造了包公“铁面无私”的清官形象,也揭示了封建社会中“法”与“权”的永恒矛盾,这些故事历经百年传唱,至今仍能引发共鸣,正是因为它们承载着人们对公平正义的朴素追求,以及对“清官政治”的文化想象。

FAQs

-

问:包公戏曲中,公主的角色为什么通常被塑造成“反面”或“干扰者”?

答:这源于古代社会“皇权至上”与“司法公正”的内在矛盾,在封建体制下,皇权凌驾于法律之上是常态,而包公作为“清官”的代表,其核心价值是“法理至上”,公主作为皇权符号,她的“特权思维”与包公的“法治精神”天然对立,这种对立构成了戏剧冲突的基础,民众通过塑造“公主受挫”的情节,宣泄对“权压法”现象的不满,寄托对“法律平等”的向往,因此公主常被设置为“干扰者”或“反面参照”。 -

问:不同剧种的“包公与公主”故事在表演上有哪些差异?

答:不同剧种因地域文化、表演程式的不同,对公主形象的塑造各有侧重,例如京剧《铡美案》中,公主的唱腔以西皮、二黄为主,注重“字正腔圆”,通过拖腔表现情绪的起伏;豫剧版本则更贴近中原方言,唱腔高亢激昂,公主的哭戏多用“滚白”等板式,更显直白悲切,在表演细节上,京剧公主的水袖动作讲究“含蓄”,而越剧公主则更注重“眼神戏”,通过眉目传情展现内心的挣扎,这些差异既体现了剧种的艺术特色,也让“包公与公主”的故事呈现出丰富的地域文化内涵。