戏曲电影《桐花泪》是中国戏曲电影发展历程中一部具有里程碑意义的作品,它以黄梅戏为艺术载体,通过电影语言的创新性表达,将传统戏曲的程式美与电影的真实性巧妙融合,既保留了黄梅戏婉转动人的唱腔与细腻入微的表演,又借助镜头的叙事张力拓展了戏曲的表现空间,成为连接传统艺术与现代观众的重要桥梁。

剧情梗概:一曲封建礼教下的女性悲歌

《桐花泪》的故事背景设定在明清时期的江南水乡,围绕女主角桐花的命运展开,桐花出身贫寒,自幼与书生陈si文订下婚约,却因家境困顿被迫嫁入富商之家,婚后,她恪守妇道,孝敬公婆,却因无法生育而遭婆婆百般刁难,陈si文高中状元后寻来,二人虽情意未断,却已隔着世俗的鸿沟,富商之子对桐花心怀不轨,设计陷害陈si文,使其蒙冤入狱,桐花为救夫君,四处奔走,甚至不惜牺牲自己的清白,最终却因封建礼教的压迫与世俗的偏见,含恨自尽,影片以悲剧收场,通过桐花的遭遇,深刻揭示了封建社会中女性的悲惨命运,以及对人性与爱情的残酷摧残。

艺术特色:戏曲与电影的深度融合

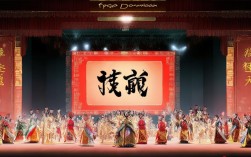

作为戏曲电影,《桐花泪》最大的成功在于实现了戏曲“写意”与电影“写实”的有机统一,既尊重黄梅戏的艺术本体,又充分发挥电影的技术优势,形成了独特的审美风格。

镜头语言:从“舞台视角”到“电影视角”的转换

传统戏曲表演依赖舞台的“第四堵墙”,演员通过程化动作、虚拟场景引导观众想象,而电影则通过镜头调度打破这种限制。《桐花泪》在镜头运用上大胆创新:大量使用特写镜头捕捉演员的眼神与微表情,如桐花被婆婆责骂时隐忍的泪水、与陈si文重逢时复杂的神色,这些细节在舞台上难以呈现,却通过电影镜头放大了情感的冲击力;运用全景与空镜头展现江南水乡的烟雨朦胧,如乌篷船穿行于河道、青石板路铺展至远方,既为故事营造了诗意氛围,又突破了戏曲舞台的时空局限,让观众身临其境。

场景设计:从“虚拟象征”到“真实再现”的平衡

戏曲舞台的场景多为虚拟化处理,如一桌二椅象征不同环境,而《桐花泪》则在保留戏曲程式的基础上,融入实景拍摄,桐花的婚宴场景既保留了戏曲中“拜堂”“交杯酒”等传统仪式,又在背景中搭建了真实的府邸庭院,红灯笼、喜字等元素既符合戏曲的喜庆基调,又通过实景增强了真实感;而桐花自尽的“投湖”场景,则选在真实的湖边,雾气弥漫的水面与桐花素白的衣衫形成强烈视觉对比,将悲剧氛围渲染到极致,这种“虚实结合”的场景设计,既没有削弱戏曲的韵味,又让电影更具代入感。

唱腔与配乐:传统韵味与现代审美的碰撞

黄梅戏以唱腔婉转、抒情性强著称,《桐花泪》在保留经典唱腔的基础上,对配乐进行了创新性改编,影片中,桐花的核心唱段《桐花落》既保留了黄梅戏“平词”的悠扬,又融入了交响乐的元素,弦乐的铺陈与唱腔的起伏相互呼应,增强了情感的层次感;而在表现桐花内心痛苦时,配乐中加入古筝与箫的独奏,乐声凄清婉转,与演员的表演形成“声画合一”的效果,影片对戏曲中“帮腔”的运用也颇具匠心,当桐花陷入绝境时,幕后合唱者的声音如泣如诉,既延续了戏曲的叙事传统,又通过多声部的处理强化了悲剧的感染力。

表演风格:从“程式化”到“生活化”的过渡

戏曲表演讲究“唱念做打”的程式化表达,而电影表演更强调自然与真实。《桐花泪》的主演马兰、黄新德等人均为黄梅戏名家,他们在表演中既保持了戏曲的身段与韵味,又融入了电影表演的细腻,桐花“纺纱”的场景,演员既运用了戏曲中“捻线”“摇纺车”的程式动作,又通过眼神的游离与手指的微颤,表现出内心的焦虑与疲惫,这种“程式为骨、生活为肉”的表演方式,让戏曲人物更具血肉感。

文化内涵与时代价值

《桐花泪》不仅是一部艺术作品,更是一面映照社会历史的镜子,影片通过桐花的悲剧,批判了封建礼教对女性的压迫——从“三从四德”的枷锁到“无后为大”的偏见,从“父母之命”的包办婚姻到“贞节牌坊”的道德绑架,这些封建伦理像无形的网,将桐花牢牢困住,最终吞噬了她的生命,影片也歌颂了人性的光辉:桐花对爱情的坚守、对正义的追求,以及普通百姓在苦难中的相互扶持,都展现了人性的坚韧与善良。

在当代语境下,《桐花泪》的价值不仅在于其艺术成就,更在于它为传统戏曲的现代化传播提供了范本,面对年轻观众对戏曲的疏离,影片通过电影语言的创新,让黄梅戏的唱腔与故事以更易被接受的方式走进大众视野,为传统文化的传承与弘扬开辟了新路径。

相关问答FAQs

Q1:《桐花泪》作为戏曲电影,与传统黄梅戏舞台演出相比有哪些核心区别?

A1:核心区别主要体现在三方面:一是叙事视角,舞台演出依赖演员的表演引导观众想象,时空转换相对抽象;而电影通过镜头调度(如特写、全景、蒙太奇)实现多视角叙事,时空转换更具体真实,二是场景呈现,舞台演出以虚拟布景(如一桌二椅)为主,强调写意;电影则结合实景与搭景,在保留戏曲程式的同时增强真实感(如江南水乡的实景拍摄),三是表演节奏,舞台演出需考虑剧场效果,节奏相对固定;电影可通过剪辑控制节奏,通过演员微表情、镜头语言放大情感张力(如桐花被责骂时的特写镜头),使表演更贴近生活化。

Q2:《桐花泪》为何能成为戏曲电影的经典之作?其成功的关键是什么?

A2:成功的关键在于“平衡”与“创新”:一是艺术平衡,在尊重黄梅戏艺术本体(唱腔、程式、韵味)的基础上,巧妙融合电影技术(镜头、配乐、场景),既未失去戏曲的“根”,又赋予其现代审美;二是情感共鸣,桐花的悲剧命运触及封建社会女性的共同遭遇,对人性与爱情的歌颂具有普世价值,能跨越时代引发观众共情;三是时代价值,影片在20世纪80年代上映,正值戏曲改革探索期,它通过电影化传播让传统戏曲走进大众视野,为戏曲现代化提供了可借鉴的范本,兼具艺术性与社会意义。