王宝钏的故事是中国戏曲长河中一颗璀璨的明珠,其“苦守寒窑十八年”的传奇经历在多个地方戏中广为传唱,而曲剧以其贴近民生的艺术特质,为这一经典题材注入了独特的生命力,曲剧作为流行于河南、山西等地的民间剧种,以“明快通俗、质朴真挚”的唱腔与表演,将王宝钏的忠贞、坚韧与深情刻画得入木三分,成为观众心中“平民英雄”的典范。

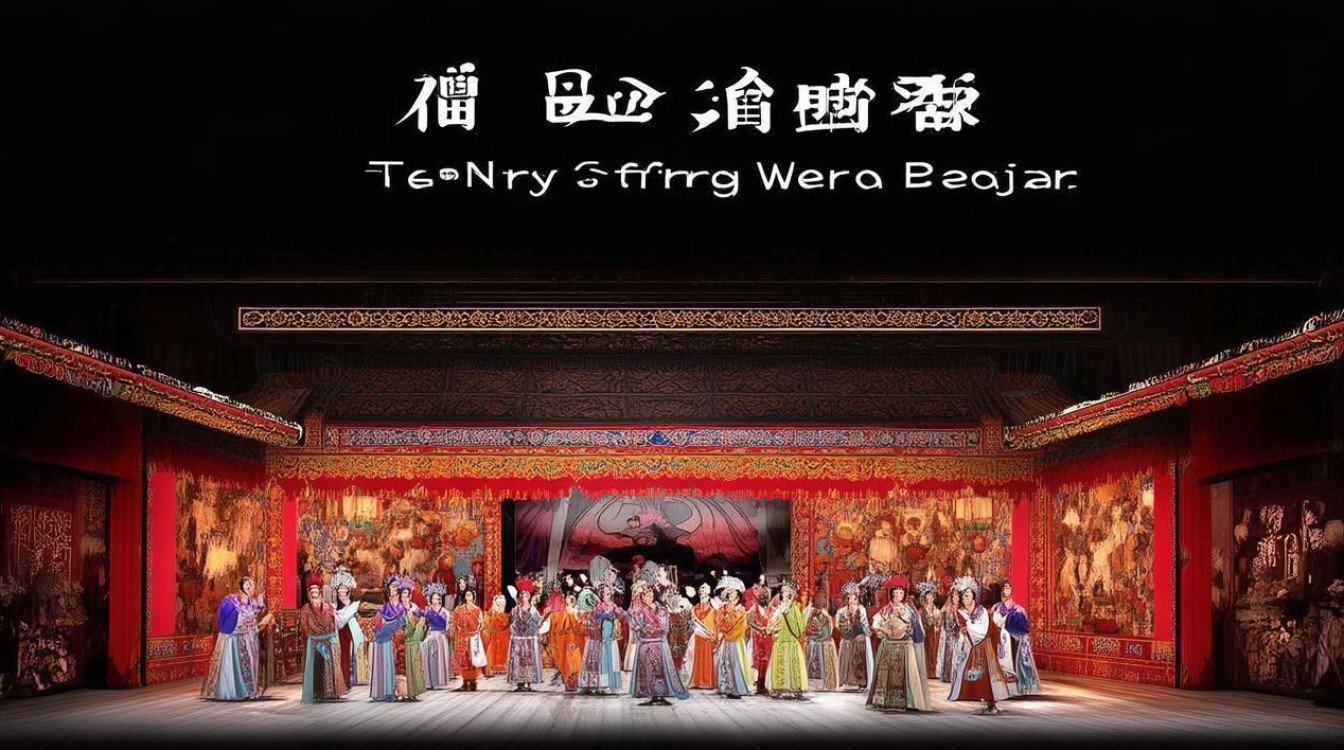

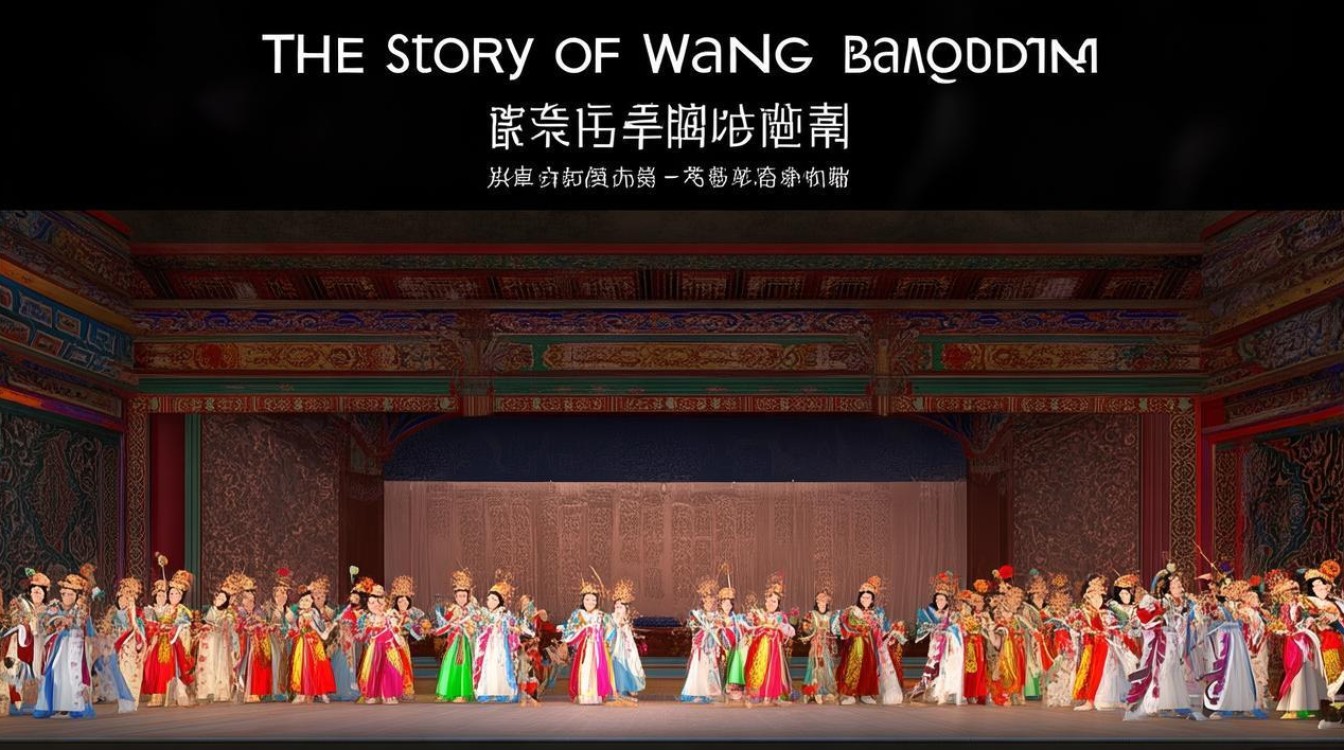

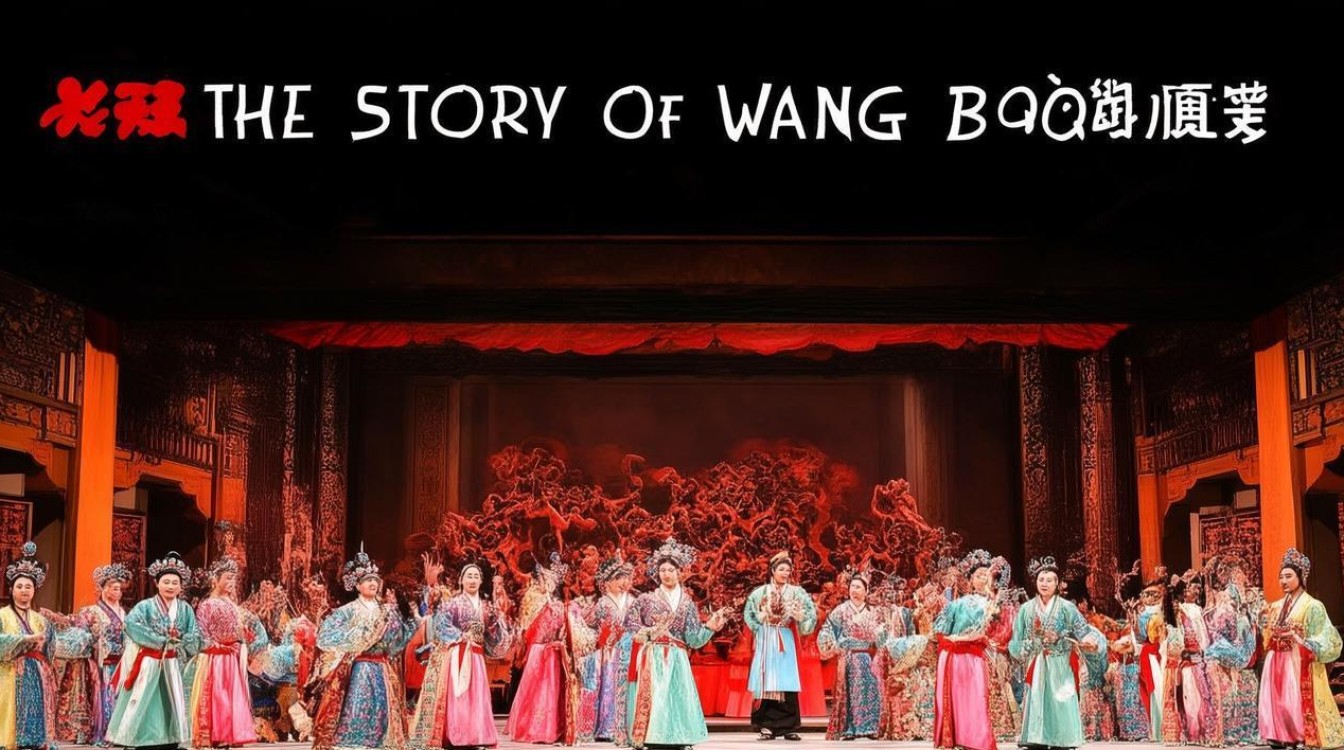

王宝钏的故事源于民间传说,见于《龙凤金钗记》等话本,后经戏曲艺人不断加工完善,形成完整剧目,她出身相府,却抛绣球选与贫寒学子薛平贵为妻,不惜与父亲王允决裂;薛平贵西征被困,她独居寒窑,靠挖野菜度日,十八年如一日坚守爱情;最终薛平贵封王归来,夫妻相认,故事以“大团圆”收场,这一情节中,“三击掌”“武家坡”“大登殿”等经典折子戏,成为曲剧舞台上的保留剧目,每个片段都承载着人物性格的闪光点:王宝钏的刚烈(拒婚时与父对峙)、坚韧(寒窑苦等)、深情(夫妻相认时的百感交集),在曲剧的演绎下更显立体。

曲剧在表现王宝钏故事时,充分展现了其“生活化”的艺术特色,唱腔上,曲剧以“曲牌体”为主,融合了山歌、小调等民间音乐元素,旋律婉转流畅,方言韵白贴近生活,如王宝钏在寒窑中挖野菜时的唱段,用河南方言的质朴语调,将“苦”与“盼”的情感层层递进,既有“野菜充饥志不短”的刚强,又有“盼夫归来泪满衫”的凄婉,让观众听得懂、共得了情,表演上,曲剧注重细节刻画,演员通过水袖功、身段等程式化动作,结合生活化的表情与语气,将王宝钏从相府千金到寒窑苦女的转变过程展现得真实可感,武家坡》一折,王宝钏与化名的薛平贵相认时,从试探、怀疑到震惊、狂喜,眼神与微表情的细腻变化,配合曲剧特有的“哭腔”与“欢腔”,将重逢的戏剧张力推向高潮。

与其他剧种相比,曲剧《王宝钏》更强调“平民视角”与“情感共鸣”,以下是曲剧与京剧、豫剧在演绎王宝钏时的主要差异对比:

| 剧种 | 唱腔特点 | 表演侧重 | 音乐伴奏 |

|---|---|---|---|

| 曲剧 | 曲牌联缀,方言韵白,旋律通俗流畅 | 市井生活细节,如纺织、挖野菜等动作,情感内敛真挚 | 以坠胡、三弦、板胡为主,辅以竹笛,民间气息浓厚 |

| 京剧 | 板式变化(西皮、二黄),京白韵白结合,唱腔华丽高亢 | 程式化动作,如水袖功、台步,强调“唱念做打” | 以京胡、月琴、京锣为主,场面宏大 |

| 豫剧 | 梆子腔,豫剧韵白,唱腔激昂奔放 | 情感外放,如“哭坟”等唱段注重爆发力 | 板胡、梆子、笙,节奏鲜明热烈 |

在传承与创新中,曲剧《王宝钏》不断焕发新生,老一辈艺术家如牛淑贤、申小梅等,以扎实的功底塑造了深入人心的王宝钏形象;新一代演员则在保留传统精髓的基础上,融入现代舞台元素,如灯光、舞美等,让经典故事更符合当代观众的审美,曲剧《王宝钏》还通过进校园、线上直播等方式,吸引年轻观众,让“寒窑苦守”的精神在新时代继续传递。

FAQs

问题1:王宝钏“苦守寒窑十八年”的故事是否与现代价值观冲突?

解答:从现代视角看,王宝钏“守节”的观念带有封建礼教的色彩,需辩证看待,但故事的核心精神——对爱情的忠贞、对承诺的坚守、面对困境的坚韧,仍具有现实意义,曲剧在演绎时,通过弱化封建伦理、强化人性光辉,将王宝钏塑造成一个“为爱坚守”的平民女性形象,其“贫贱不能移、威武不能屈”的品格,超越了时代局限,引发当代观众的情感共鸣。

问题2:曲剧《王宝钏》的唱段中,哪些最能体现人物性格?

解答:曲剧《王宝钏》的经典唱段中,《寒窑》的“苦守寒窑十八年”最能体现其坚韧,唱词“野菜充饥志不短,寒窑苦等心不变”,配合低回婉转的旋律,展现了她面对贫苦时的刚强;《武家坡》的“指着西凉高声骂”则凸显其刚烈,通过方言韵白的斥责,表现她对薛平贵“负心”的愤懑与试探;《大登殿》的“金牌召银牌宣”则充满重逢的喜悦与对命运感慨的复杂情感,唱腔由悲转喜,将人物内心的波澜外化为动人的旋律,这些唱段通过方言、旋律与情感的深度融合,成为刻画王宝钏性格的“点睛之笔”。