京剧《太君辞朝》是传统杨家将系列剧中的经典剧目,以北宋名将佘太君(佘赛花)为主角,讲述其年事已高后,主动向朝廷请辞还乡,与君臣依依惜别的悲壮故事,该剧通过佘太君与宋仁宗、寇准等人的对话,展现了杨家将“满门忠烈”的家国情怀,以及一位老年女性在忠义与亲情间的复杂心境,是京剧老旦行当的代表作品之一,流传百年仍经久不衰。

《太君辞朝》的故事背景设定在北宋仁宗年间,此时杨家将已历经杨继业李陵碑殉国、杨宗保征西夏遇难、杨五郎出家等变故,满门仅余佘太君与重孙杨文广等少数人,佘太君眼看自己年过百岁,身体衰弱,难以再辅佐朝政,遂决定辞别朝廷,返回河东老家养老。

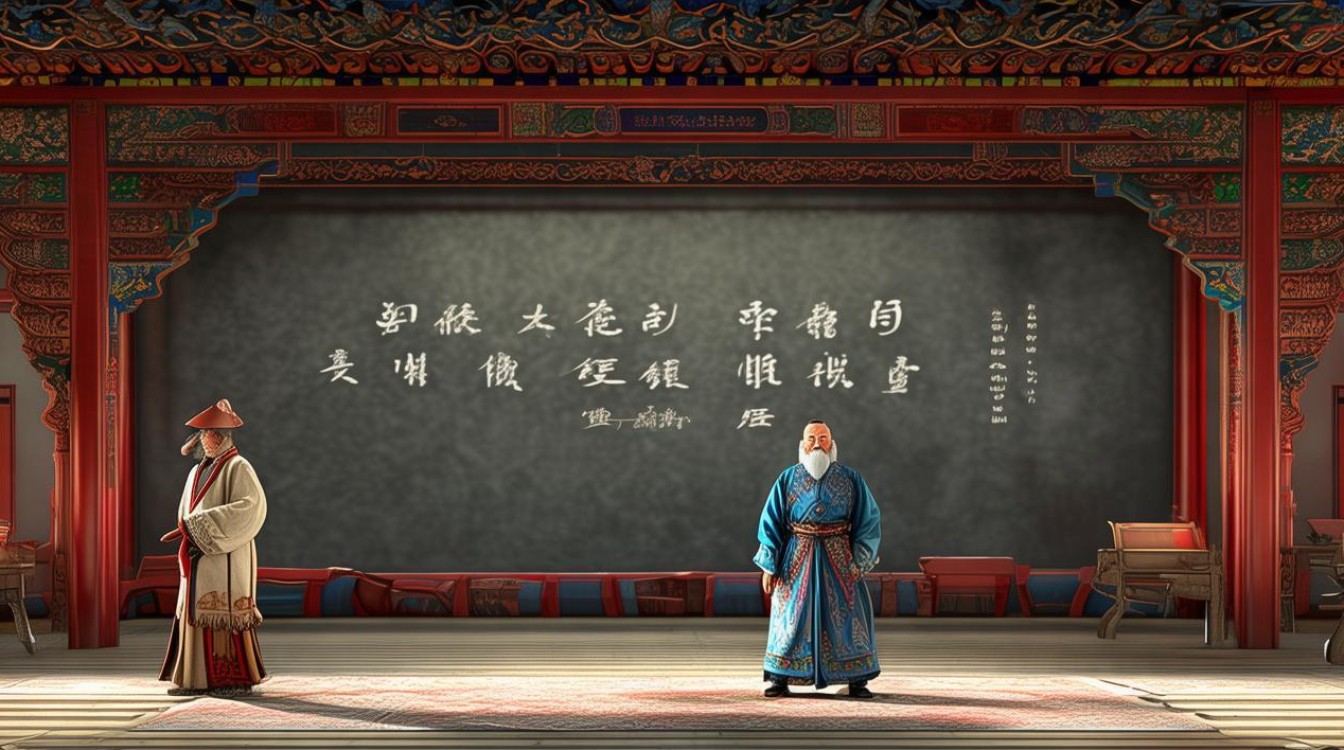

剧情开端,佘太君头戴凤冠、身穿蟒袍,在宫女搀扶下颤巍巍步入金殿,向宋仁宗递上辞朝奏本,宋仁宗见状大惊,连忙命人赐座,并询问辞朝缘由,佘太君言辞恳切,称自己“风霜染鬓发,血泪透衣裳”,杨家父子“为国捐躯,尸骨未寒”,自己已是“风中之烛,瓦上之霜”,不愿再因年迈之躯拖累朝政,寇准出班劝慰,称杨家乃“国之栋梁”,太君更是“忠义化身”,恳请她继续辅佐朝廷,佘太君却忆起丈夫杨继业“两狼山被困,碰碑而亡”,长子杨延昭“镇守三关,呕血而终”,次子杨延玉“金沙滩中乱箭身亡”,连孙儿杨宗保也“穆柯寨招亲,天门阵殒命”,杨家“七子八婿出征,唯余老母孤坟”,声泪俱下道:“老身若再恋栈朝堂,怎对得起九泉之下的杨门英魂?”

正当君臣僵持之际,奸臣王钦(或潘洪,不同版本有异)出言讥讽,称杨家将“恃功自傲,逼宫辞朝”,意图挑拨君臣关系,佘太君闻言拍案而起,怒斥王钦:“老身杨门三代,保的是大宋江山,图的是黎民安乐!岂容你这等奸佞贼子搬弄是非!”随后,她解下腰间佩剑,双手奉与仁宗,以示“再无恋栈之心”,宋仁宗见状深受感动,感慨道:“太君忠义,天地可鉴!”最终准其辞朝,并赐金银布匹、御酒祭文,派御林军护送还乡,佘太君含泪拜别君臣,留下“愿我主江山永固,愿百姓安居乐业”的遗言,在暮色中缓缓走出金殿,为杨家将的故事画上悲壮的句点。

人物形象

佘太君是全剧的核心人物,其形象丰满立体,既有“忠君报国”的凛然正气,又有“慈母心肠”的柔情似水,作为杨家将的精神领袖,她一生以家国为重,即便在暮年仍心系朝廷,但面对家族的惨重牺牲,她又展现出对亲情的眷恋与对命运的不甘,在表演上,老旦演员通过“唱念做打”的融合,将佘太君的复杂心境展现得淋漓尽致:唱腔上以【二黄慢板】【反二黄】为主,苍劲悲凉,如“老年人离龙庭心如刀绞”一段,旋律起伏跌宕,字字含泪;念白上韵白与京白结合,“臣年迈力衰难当重任”一句,声音沙哑却字字铿锵,既有老态龙钟的虚弱,又有不容置疑的坚定;身段上则以“颤步”“拄拐”等动作表现衰老,如回忆儿子时抚胸哽咽、闻听奸言时怒目圆睁,神态转换间尽显忠义与沧桑。

宋仁宗作为君主形象,仁厚而重情,面对佘太君的辞朝,他既有对老臣的不舍,也有对杨家将的敬重,其挽留时的“声声呼唤”,准奏时的“潸然泪下”,体现了君臣之间的深厚情谊,寇准则是正直忠臣的化身,他理解佘太君的苦衷,从中斡旋,既维护朝廷尊严,又尊重老臣意愿,其沉稳睿智的形象与佘太君的刚毅相得益彰,奸臣王钦的设置则增加了戏剧冲突,他的阴险狡诈反衬出佘太君的忠义凛然,也让“忠奸斗争”这一传统主题更加鲜明。

艺术特色

《太君辞朝》作为京剧传统剧目,在艺术表现上极具特色,集中体现了京剧“程式化”与“写意性”的完美结合,以下从唱腔、念白、身段、服饰及舞台美术等方面具体分析:

表:京剧《太君辞朝》艺术特色解析

| 艺术元素 | 表现特点 | 经典示例 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 以老旦本腔为基础,融入“衰音”,苍劲悲凉,多用【二黄】【反二黄】板式,节奏由缓至急,表现情绪起伏。 | “听罢言来珠泪坠”一段,【反二黄慢板】转【原板】,从低沉婉转到激昂愤慨,展现佘太君对奸臣的痛斥。 |

| 念白 | 韵白为主,字正腔圆,间或京白,模拟老年声带变化的“沙音”,增强真实感。 | “老身杨门余氏,世受国恩”一句,韵白庄重肃穆,“国恩”二字拖音延长,凸显忠义情怀。 |

| 身段 | 结合老旦“衰派”特点,以“稳”“颤”为主,台步缓慢,转身、下跪需借助拐杖,眼神从哀伤到决绝,层次分明。 | 上殿时宫女搀扶的“蹉步”,表现年迈体弱;闻听杨家牺牲时抚胸的“颤手”,传递内心悲痛。 |

| 服饰 | 凤冠、蟒袍、玉带、朝靴,头戴“点翠头面”,银发高耸,色彩以深红、明黄为主,既显太君威严,又透暮年苍凉。 | 蟒袍绣金线凤凰纹,下摆绣江海水纹,象征杨家将“保家卫国”的功绩;腰间佩剑,体现“忠义”本色。 |

| 舞台美术 | 布景以“一桌二椅”为核心,简约写意;灯光冷暖交替,冷光表现悲凉,暖光烘托君臣情义;背景音乐配以唢呐、锣鼓,增强戏剧张力。 | 辞朝时舞台灯光渐暗,仅余一束追光打在佘太君身上,配合“大锣一击”的音响,突出其孤独悲壮的形象。 |

思想内涵

《太君辞朝》的思想内涵深刻,超越了简单的“忠奸斗争”,上升到对“家国与亲情”“牺牲与传承”的哲学思考,剧中,佘太君的辞朝并非“不忠”,而是以另一种方式尽忠——她不愿再因自己的衰老成为朝廷的负担,选择归乡守墓,让子孙铭记“忠君报国”的家训,将杨家将的精神传承下去,这种“功成身退”的智慧,体现了中国传统文化中“达则兼济天下,穷则独善其身”的处世哲学。

剧中对“牺牲”的刻画令人震撼,杨家将“满门忠烈”的背后,是无数家庭的破碎,是佘太君白发人送黑发人的无尽悲苦,但佘太君并未被悲痛击垮,而是将个人情感升华为对家国的责任,这种“舍小家为大家”的精神,正是中华民族生生不息的精神密码,正如佘太君在剧中所言:“杨家将的血没有白流,大宋的江山永固!”这种超越个人生死的家国情怀,让观众在感动之余,更对“忠义”二字有了深刻的理解。

相关问答FAQs

问:《太君辞朝》中佘太君坚持辞朝的主要原因是什么?

答:佘太君辞朝的原因可概括为三点:一是年事已高,身体衰弱,难以再承担辅佐朝政的重任,她在唱词中直言“老年人离龙庭心如刀绞,怎奈我体衰迈难当圣朝”;二是杨家将满门忠烈,丈夫、儿子多战死沙场,她不愿再让朝廷因自己的衰老而耗费精力,选择归乡守墓,让子孙安心;三是体现“功成身退”的智慧,避免因“功高震主”引来猜忌,同时以自身行动教化后人,传承“忠君报国”的杨家精神,奸臣的阻挠与朝廷的复杂局势也让她心灰意冷,更坚定了辞朝的决心。

问:京剧老旦表演中,《太君辞朝》有哪些独特的艺术处理?

答:《太君辞朝》在老旦表演上有三大独特处理:一是“唱念做打”的融合,唱腔上以“衰派老旦”的“气声”和“擞音”为主,如【反二黄】中的拖腔,气息由足渐弱,模拟老年气息不足的特点;念白中“沙音”的运用,通过声带摩擦的杂音表现老年声带的退化,增强真实感,二是情感层次的递进,从初上殿时的庄重沉稳,到回忆儿子时的哽咽颤抖,再到怒斥奸臣时的激昂愤慨,通过眼神(从哀伤到决绝)、手势(从抚胸到拍案)、台步(从缓慢到稳健)的细腻变化,展现佘太君的复杂心境,三是“道具与身段的结合”,如“拐杖”的运用,不仅是老年身份的象征,更是情绪的延伸——闻听噩耗时拐杖轻颤,表现内心波动;辞朝时拄杖转身,背影中透着孤独与悲壮,让观众通过道具直观感受人物情感。