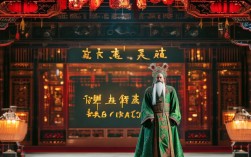

魏敬夫人,本姓陈,名硕真,生于隋末唐初,汝州梁县(今河南汝州)人,是唐代名相魏征的祖母,她以一介女流之身,在岭南叛乱、边关告急之际,挺身而出,散尽家财、招募乡勇,平定叛乱、保境安民,被唐高宗册封为“一品夫人”,谥号“靖正”,后人尊称“魏敬夫人”“岭南圣母”,其忠勇仁义的事迹跨越千年,成为河南豫剧舞台上独具魅力的女性形象,承载着家国情怀与巾帼力量的文化记忆。

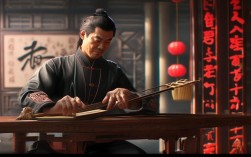

在河南豫剧的艺术长河中,魏敬夫人的故事被多次改编搬演,成为展现古代女性智慧与担当的经典剧目,豫剧《魏敬夫人》以历史为骨,以艺术为翼,通过跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物塑造,将这位传奇女性的形象刻画得淋漓尽致,剧中,魏敬夫人并非传统戏曲中“深闺弱女”的刻板印象,而是一位兼具家国大义与母性柔情的立体人物,面对岭南叛军烧杀抢掠、朝廷派兵受阻的危局,她不顾年事已高,毅然告别丈夫与幼子,以“巾帼何曾让须眉”的豪情,带领“娘子军”奔赴边关,剧中“散尽家财聚义士”“阵前说降感叛军”等经典桥段,既展现了她运筹帷幄的军事才能,也凸显了她“以仁化怨、以德服人”的处世智慧,豫剧艺术家在塑造这一角色时,充分发挥了剧种“唱、念、做、打”的综合性优势:唱腔上,以豫东调的明快高亢表现其慷慨激昂,以豫西调的深沉婉转诉说其思乡念亲,刚柔并济的唱腔将人物内心的矛盾与坚定展现得入木三分;表演上,通过“跨马提刀”“点将发兵”等武戏身段,凸显其飒爽英姿,又以“对镜理云鬓”“灯下缝征衣”等文戏细节,传递其柔情似水,刚与柔的碰撞让人物形象更加丰满动人。

豫剧《魏敬夫人》的成功,不仅在于对历史人物的生动再现,更在于其对传统文化精神的当代诠释,剧中“保家国、安黎庶”的主题,与中华民族的家国情怀一脉相承;魏敬夫人“位高而不自傲、功成而不居功”的品格,彰显了传统文化中的谦逊与仁爱,在舞台呈现上,豫剧融入了现代审美理念:舞美设计以“中原烽火”与“岭南风情”为背景,通过灯光、音效的配合,营造出金戈铁马与柔情乡思的意境对比;服装设计既保留唐代“大袖襦裙”的形制特点,又在色彩与纹样上融入戏曲符号,使人物形象既符合历史语境,又具有舞台视觉冲击力,这种“守正创新”的艺术实践,让古老的故事在新时代焕发出新的生机,也让更多观众通过豫剧这一艺术形式,感受到魏敬夫人的精神魅力。

| 剧目元素 | |

|---|---|

| 核心情节 | 散家财、聚乡勇,平定岭南叛乱,保境安民 |

| 人物精神 | 家国大义、仁爱智慧、巾帼担当 |

| 艺术特色 | 唱腔融合豫东调与豫西调,文武戏结合,舞美兼具历史感与舞台性 |

| 代表唱段 | 《散尽家财聚义士》(展现豪情)、《灯下缝征衣》(流露柔情) |

相关问答FAQs

问:魏敬夫人的历史原型与豫剧形象有何异同?

答:历史原型中,魏敬夫人(陈硕真)的真实事迹主要见于《旧唐书》《新唐书》等史料记载,其核心功绩是唐总章元年(668年)岭南叛乱时,她组织乡勇平定叛乱,保障了岭南的安定,被朝廷册封为一品夫人,豫剧形象在历史原型基础上进行了艺术加工:一是强化了人物的戏剧冲突,如增加了与家人的离别之痛、与叛军的情感对峙等情节,使人物更具故事性;二是突出了“巾帼英雄”的标签,通过武戏设计、唱腔创新等手段,放大其英姿飒爽的一面,弱化了史料中对其“贤内助”的单一描述;三是融入了民间传说元素,如将其尊为“岭南圣母”的信仰符号融入剧情,增强了人物的文化象征意义,总体而言,豫剧形象既尊重历史内核,又通过艺术虚构让人物更加鲜活立体,符合戏曲“虚实结合”的创作规律。

问:豫剧《魏敬夫人》为何能成为经典?其当代价值体现在哪里?

答:该剧能成为经典,首先源于其“真、善、美”的艺术内核:“真”在于对历史精神的真实把握,传递了家国情怀这一永恒主题;“善”在于塑造了以仁爱为本、以民为先的人物形象,引发观众情感共鸣;“美”在于豫剧艺术形式的完美呈现,唱腔、表演、舞美等元素的融合展现了剧种独特的艺术魅力,其当代价值主要体现在三个方面:一是弘扬了巾帼精神,魏敬夫人“不畏艰难、勇于担当”的形象,为当代女性树立了榜样;二是传承了家国文化,剧中“保家国、安黎庶”的主题,与新时代“爱国爱家”的价值观高度契合;三是推动了戏曲创新,该剧在尊重传统的基础上融入现代审美,为豫剧的当代发展提供了有益探索,让古老艺术在新时代焕发活力。