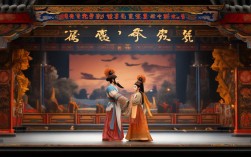

王宝钏戏曲是中国传统戏曲中流传久远的经典故事,其核心情节围绕唐代相府千金王宝钏与贫寒公子薛平贵的爱情悲剧展开,历经元、明、清三代戏曲改编,在京剧、越剧、川剧等多个剧种中均有经典演绎,成为中国文化中“忠贞爱情”与“女性命运”的象征符号。

故事源于民间传说,最早可追溯至元代杂剧《破窑记》,后经明代《彩楼记》等剧本完善,最终在清代形成完整的“十八年寒窑”叙事主线:王宝钏抛彩球选婿,不顾父亲王允反对,嫁与身居破窑的薛平贵;薛平贵西凉征战被困,王宝钏苦守寒窑,靠挖野菜度日,其间拒婚权贵、抗拒父命,坚守婚姻;十八年后,薛平贵得势回朝,夫妻相认,王宝钏被封为皇后,却因长期贫病交加,仅十八日便含恨而逝,留下“王宝钏苦守寒窑十八载”的千古悲歌。

在戏曲人物塑造上,王宝钏的形象极具复杂性:她既是相府千金,又是敢于冲破礼教的叛逆者,更是甘于贫贱的忠贞者,京剧《武家坡》中“窑堂”一折,通过王宝钏与化名“薛平贵”的丈夫的试探性对话,展现其从怀疑到确认的复杂心理,演员通过“西皮导板”“原板”的唱腔,将十八年苦守的辛酸与重逢的悲喜交织,成为戏曲史上的经典段落,而薛平贵则带有“贫贱不移、富贵不弃”的传奇色彩,其“西凉招亲”“代战公主”等情节,为故事增添了戏剧冲突,也让人物形象更具层次性。

不同剧种对王宝钏故事的演绎各具特色,京剧以唱腔高亢、表演程式化著称,王宝钏的“青衣”扮相凸显其端庄坚韧,如《大登科》《小登科》中,通过“凤冠霞帔”与“破衣烂衫”的视觉对比,强化命运落差;越剧则侧重情感细腻,袁雪芬、王文娟等名家演绎的《王宝钏》,以“弦下腔”表现人物内心的孤寂与期盼,唱词如“寒窑虽破能避雨,夫妻恩爱度光阴”,更贴近民间对“贫贱夫妻”的共情;川剧则融入生活化表演,《别窑》一折中,王宝钏与薛平贵的夫妻对白带有川剧“帮打唱”的活泼,又不失悲情底色,展现出地域艺术的独特魅力。

王宝钏戏曲的文化内涵深刻,既反映了古代女性对“从一而终”的道德坚守,也暗含对封建礼教的隐性批判,王宝钏的“苦守”被民间视为“贞节”的典范,但其结局的悲凉,也让观众对“女性命运”产生同情与反思,至今,王宝钏故事仍被改编为影视剧、舞台剧,其核心的“爱情忠贞”与“人性坚韧”,依然能引发当代观众的共鸣。

| 剧种 | 代表剧目 | 艺术特点 |

|---|---|---|

| 京剧 | 《武家坡》《大登科》《小登科》 | 唱腔高亢激越,表演程式化,青衣扮相端庄,注重身份对比 |

| 越剧 | 《王宝钏》《彩楼记》 | 唱腔婉转细腻,以抒情见长,台词口语化,贴近生活情感 |

| 川剧 | 《别窑》《武家坡》 | 表演夸张幽默,融入帮打唱,生活气息浓厚,情感直白热烈 |

FAQs

Q:王宝钏戏曲中“寒窑”的象征意义是什么?

A:“寒窑”不仅是王宝钏生活的物理空间,更是其精神世界的象征,它代表着贫贱与坚守——物质上的破败与简陋,反衬出王宝钏对爱情的忠诚与意志的坚定;“寒窑”也是封建社会中底层女性的生存缩影,象征着她们在礼教束缚下的困境与抗争,在戏曲中,“寒窑”的场景设计(如破壁、冷灶)通过视觉符号强化了人物的悲剧性,让观众直观感受到“苦守”的艰辛。

Q:为什么王宝钏的故事能流传千年?

A:王宝钏故事的流传源于多重因素:其一,情感共鸣——它以“爱情忠贞”为核心,触及人性中对“至死不渝”的情感向往,跨越时代引发观众共情;其二,戏剧冲突——贫富差距、礼教束缚、战争离别等矛盾交织,情节跌宕起伏,符合戏曲“悲欢离合”的叙事传统;其三,人物塑造——王宝钏的“刚烈”与“柔韧”、薛平贵的“传奇”与“多情”,形象立体丰满,让故事既有道德教化意义,又有人性温度;其四,艺术载体——经京剧、越剧等多剧种演绎,唱腔、表演、舞美等艺术形式不断丰富,使故事在不同时代焕发新生,最终成为中国文化中“爱情悲剧”的经典符号。