豫剧王宝钏戏词是中国戏曲宝库中极具感染力的文学与艺术瑰宝,承载着传统戏曲对女性忠贞、坚韧与家国情怀的极致诠释,王宝钏作为豫剧经典剧目《三击掌》《武家坡》《算粮》《大登殿》等的核心人物,其戏词不仅推动剧情发展,更以细腻的情感表达、鲜明的语言风格和深刻的文化内涵,成为观众心中跨越时代的“精神符号”,这些戏词既是对个体命运的叩问,也是对传统伦理的艺术化呈现,其魅力源于对人物内心世界的精准刻画与戏曲程式的高度融合。

戏词的情感内核:从决绝坚守到苦尽甘来的生命史诗

王宝钏的戏词始终围绕“情”与“义”展开,伴随其人生阶段的变迁,呈现出截然不同的情感底色,构成了完整的情感叙事弧光。

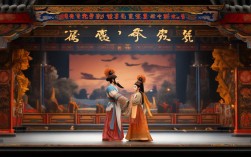

在《三击掌》中,作为相府千金,王宝钏以“击掌为誓”与父亲王允决裂,戏词刚烈决绝:“父女情虽深,难移我心坚,非是女儿忤逆你,只为平贵重情义。”短短数语,既展现了其对自由爱情的执着,更暗含对封建门第观念的反抗,此时的戏词多用短句与感叹,语气坚定,掷地有声,凸显其“不慕荣华,只认真心”的叛逆性格。

《武家坡》是王宝钏情感的转折点,十八年寒窑苦守,丈夫薛平贵从军未归,她以野菜充饥、麻衣蔽体,却始终守着“等待”的信念,当薛平贵(化名薛平)归来试探她是否改嫁时,她的戏词充满悲苦与坚韧:“寒窑虽破能避风雨,野菜充饥志不移,十八年苦守心如铁,不信儿夫是负义人。”此处“寒窑”“野菜”等意象的运用,将物质贫瘠与精神富足形成强烈对比,而“心如铁”的比喻,则强化了其性格中“柔中带刚”的特质,戏词节奏缓慢,拖腔婉转,豫剧“苦音”的唱腔特点与人物悲凉心境完美契合,听之催人泪下。

《算粮》与《大登殿》中,王宝钏的戏词转向释然与荣耀,面对父亲的愧疚与朝堂的波折,她以“当年击掌非为忤,只为情比金玉坚”化解前嫌,最终在“大登殿”封后时唱出:“宝钏坐金殿,心中喜万千,十八年苦熬寒窑冷,今日里才把心愿全。”此时的戏词节奏明快,旋律欢腾,多用排比与对仗,如“苦熬寒窑冷”与“心愿全”的呼应,既是对过往苦难的归纳,也是对“善有善报”的朴素信念的彰显,完成了从“悲情女性”到“命运主宰”的形象升华。

戏词的艺术特色:口语化、意象化与程式化的完美融合

豫剧王宝钏戏词的艺术魅力,在于其“雅俗共赏”的语言风格、“以景写情”的意象运用,以及与戏曲程式的深度互动。

从语言风格看,戏词既有文人诗词的雅致,又不失民间口语的鲜活,如《武家坡》中“窑门外站定了我的夫薛平贵,夫妻们相认在武家坡前”,将“武家坡”这一地名自然融入叙事,既交代场景,又暗示人物关系,通俗易懂且富有生活气息;而“非是女儿忤逆你,只为平贵重情义”中的“重情义”,则以简洁的口语提炼出核心价值,让观众瞬间理解人物动机。

意象的运用是戏词感染力的关键。“寒窑”“野菜”“麻衣”“金殿”等意象,不仅是物质符号,更是人物精神的外化。“寒窑”象征底层生活的困苦与坚守的孤独,“野菜”体现生存的艰辛与意志的顽强,“金殿”则代表苦难终结后的荣耀,这些意象通过戏词的反复强化,形成“苦难—坚守—回报”的视觉化叙事链条,让观众在想象中完成对人物命运的共情。

与戏曲程式的结合,使戏词超越文学文本,成为“唱念做打”的综合载体,三击掌》中的“击掌”动作,配合“击掌为誓两分离”的戏词,通过肢体语言强化了决裂的戏剧冲突;《武家坡》中王宝钏的“指认丈夫”与“薛平贵”的“百般试探”,通过戏词的问答与眼神、身段的配合,形成“戏中有戏”的张力,使人物情感在“试探—怀疑—确认”的节奏中层层递进,展现出豫剧“以歌舞演故事”的独特美学。

戏词的文化内涵:传统伦理下的女性形象建构

王宝钏戏词之所以流传百年,在于其深刻的文化内涵——它既是对封建社会女性“忠贞”“孝道”等伦理观念的艺术化呈现,也暗含民间对“善恶有报”“情比金坚”的朴素价值观。

“忠贞”是王宝钏戏词的核心主题,在“父母之命,媒妁之言”的封建时代,她以“击掌”反抗父权,选择寒门薛平贵;在丈夫杳无音信的十八年里,她以“苦守”对抗命运,戏词中“十八年苦守心如铁”的反复咏叹,正是对“从一而终”的伦理实践,这种“忠贞”虽带有封建礼教的烙印,但通过艺术的转化,升华为对爱情的执着与对承诺的坚守,超越了时代的局限,引发当代观众的共鸣。

“孝道”与“家国情怀”的交织,丰富了人物的精神维度,在《算粮》中,面对父亲的愧疚,王宝钏以“当年击掌非为忤,只为情比金玉坚”化解矛盾,既体现了对父亲的孝,又坚守了对爱情的义;在《大登殿》中,她协助薛平贵稳定朝纲,戏词中“宝钏愿随君王去,共保江山万万年”,将个人命运与家国责任相连,使人物形象从“小家碧玉”升华为“国母典范”,折射出传统戏曲“修身齐家治国平天下”的文化理想。

王宝钏经典剧目戏词情感与艺术特点对照表

| 剧目 | 经典戏词片段 | 情感核心 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《三击掌》 | “父女情虽深,难移我心坚,非是女儿忤逆你,只为平贵重情义。” | 反抗与决绝 | 短句铿锵,语气坚定,突出“情”字 |

| 《武家坡》 | “寒窑虽破能避风雨,野菜充饥志不移,十八年苦守心如铁。” | 苦守与坚韧 | 意象对比,苦音拖腔,抒情性强 |

| 《大登殿》 | “宝钏坐金殿,心中喜万千,十八年苦熬寒窑冷,今日里才把心愿全。” | 释然与荣耀 | 排比对仗,欢音明快,直抒胸臆 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧王宝钏戏词为何能跨越时代,引发当代观众的共鸣?

A1:王宝钏戏词的共鸣力源于其“人性内核”的普适性,它对“忠贞”“坚守”的歌颂,超越了封建伦理的束缚,升华为对爱情、承诺的珍视,与当代人对“专一”“责任”的情感需求相通;戏词中“苦难—坚守—回报”的叙事结构,暗合人类对“公平正义”的朴素期待,满足了观众“善有善报”的心理诉求;其口语化、生活化的语言风格,以及与唱腔、身段的高度融合,使情感表达直观而强烈,无论时代如何变迁,艺术感染力始终不减。

Q2:王宝钏戏词中的“忠贞”在当代语境下应如何辩证看待?

A2:王宝钏戏词中的“忠贞”需放在特定历史背景下理解,既要肯定其积极意义,也要反思其时代局限,积极层面,它体现了对个体选择的坚守、对承诺的重视,这种精神在任何时代都值得尊重;局限层面,封建礼教下的“从一而终”带有对女性独立意志的压抑,与现代“平等、尊重”的婚恋观存在冲突,当代解读应取其精华——学习其对爱情的执着与对责任的担当,同时摒弃“女性依附男性”的封建糟粕,倡导建立在平等基础上的双向奔赴,这才是对传统“忠贞”精神的时代升华。