杜长胜是中国戏曲领域深耕数十年的教育者与艺术家,他以京剧老生表演为根基,在戏曲传承、教育创新与文化传播方面留下了深刻印记,作为戏曲学院的核心骨干,他的艺术生涯始终贯穿着“守正创新”的理念,既坚守传统戏曲的美学精髓,又积极探索适应时代发展的教育路径。

在艺术实践层面,杜长胜师承京剧余派(余叔岩)名家,深谙“以声塑形、以形传神”的表演精髓,他扮相清朗,嗓音醇厚,台风稳健,在《四郎探母》《捉放曹》《失空斩》等传统剧目中塑造的杨四郎、陈宫、诸葛亮等角色,既有程式化的严谨,又融入了个人对人物性格的细腻解读,形成了“古朴中见灵动、规矩里藏巧思”的艺术风格,20世纪80年代至90年代,他作为国家京剧院的主要演员,多次参与全国戏曲汇演及海外文化交流,将京剧艺术推向国际舞台,其表演被评价为“传统余韵与现代审美的完美融合”,除了舞台实践,他还致力于传统剧目的整理与复排,曾参与《中国京剧百科全书》中老生表演条目的撰写,为经典剧目的规范化传承提供了理论支持。

从舞台转向讲台后,杜长胜将艺术实践与教育实践紧密结合,成为中国戏曲学院京剧表演专业的学科带头人,他提出“基训—剧目—创作”三位一体的教学模式,强调“童子功”与“人物塑造”并重:低年级阶段注重唱念做打的基训夯实,要求学生掌握“云手”“起霸”“髯口功”等基本程式;中年级阶段通过传统剧目的教学,引导学生理解“程式即语言”的美学逻辑;高年级阶段则鼓励学生参与新编戏创作,培养其艺术创新能力,他常以“学戏先学做人,演戏先演人物”训诫学生,要求学生在模仿中体会角色情感,在传承中注入时代思考,截至2023年,他培养的京剧表演专业学生中,已有30余人获得“梅花奖”“文华奖”等国家级奖项,成为当今京剧舞台的中坚力量。

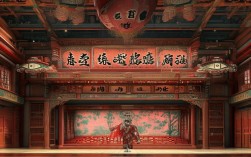

在戏曲传承创新方面,杜长胜始终关注传统艺术与当代社会的融合,他主导推动“戏曲进校园”项目,编写适合青少年理解的《京剧艺术普及读本》,通过“体验式教学”让学生接触脸谱绘制、身段模仿等趣味内容;他倡导“科技赋能戏曲”,利用VR技术还原传统戏台场景,让学生在虚拟环境中感受京剧的“写意美学”;他还跨界合作,与音乐人合作推出京剧元素融合的流行单曲,吸引年轻群体关注传统艺术,这些探索虽引发一定争议,但他始终坚持“传统是根,创新是魂”,认为“守住戏曲的‘精气神’,才能让古老的剧种在新时代焕发生机”。

杜长胜的艺术与教育生涯,折射出中国戏曲从传统走向现代的转型轨迹,他既是传统的守护者,以严谨的态度传承经典;又是创新的探索者,以开放的心态拥抱变化,正如他常对学生所说:“戏曲的生命力在于‘活态传承’,既要‘守得住根’,也要‘迈得开步’。”这种理念,不仅影响了一代戏曲人,也为传统艺术的当代发展提供了重要启示。

杜长胜艺术与教育生涯关键节点

| 时间阶段 | 主要事件与成就 |

|---|---|

| 20世纪70-80年代 | 师从余派名家,成为国家京剧院主要演员,主演《四郎探母》等剧目,获全国青年京剧演员电视大赛金奖 |

| 20世纪90年代 | 转入中国戏曲学院任教,主持京剧表演专业教学改革,提出“三位一体”教学模式 |

| 2000-2010年 | 担任戏曲学院表演系主任,推动“戏曲进校园”项目,编写普及教材,获“全国优秀教师”称号 |

| 2010年至今 | 主导戏曲数字化传承项目,探索VR、AR技术在教学中的应用,培养多名“梅花奖”得主 |

相关问答FAQs

问题1:杜长胜在戏曲教学中如何平衡传统与创新的关系?

解答:杜长胜认为传统是创新的根基,创新是传统的延伸,在教学中,他要求学生首先“扎深根”,通过口传心授掌握传统剧目的程式、唱腔和表演规范,确保“不走样”;在此基础上,鼓励学生结合时代审美进行个性化表达,如在传统剧目中融入现代情感解读,或参与新编戏创作,他强调“创新不是颠覆,而是激活”,例如在《捉放曹》教学中,既保留陈宫“宿店”的经典身段,也引导学生思考如何通过眼神、节奏变化凸显人物内心的矛盾,让传统角色更具当代共鸣。

问题2:杜长胜推动的“戏曲数字化传承”具体有哪些实践?效果如何?

解答:杜长胜主导的数字化传承项目主要包括三方面:一是利用3D扫描技术记录老艺术家的身段动作,建立“京剧动作数据库”;二是开发VR教学系统,让学生沉浸式体验传统戏场的观演环境,理解“一桌二椅”的写意美学;三是通过短视频平台开设“杜长胜说戏”专栏,用通俗语言解析京剧程式,累计吸引超百万年轻观众,实践效果上,数字化手段不仅解决了传统教学中“口传心授易走样”的问题,还让京剧艺术突破了时空限制,吸引了更多青少年关注,2022年,该项目获“国家文化创新工程”资助,成为戏曲传承与科技融合的典范案例。