豫剧《秦香莲》作为传统戏曲中的经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和深刻的思想内涵,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作,全剧以北宋年间民间女子秦香莲寻夫伸冤为主线,通过“赶考”“寻夫”“闯宫”“见包”“铡美”等关键情节,展现了封建社会底层百姓的苦难与抗争,同时歌颂了包拯等清官的正义凛然,鞭挞了陈世美忘恩负义、趋炎附势的丑恶行径,具有强烈的戏剧冲突和现实批判意义。

剧情脉络:从离散到决裂的悲情史诗

《秦香莲》的故事始于陈世美赴京赶考前的离别,秦香莲含泪送别丈夫,独自在家侍奉公婆、抚养子女,三年后公婆饿死,秦香莲携儿女千辛万苦进京寻夫,却得知陈世美高中状元并被招为驸马,面对秦香莲的哭诉,陈世美不仅不认,还命家将韩琪将其母子杀害灭口,韩琪得知真相后,因不忍下手自刎,临终前将盘缠赠予秦香莲,劝她告状,秦香莲悲愤交加,怀抱琵琶闯宫、拦轿,历经层层阻挠,最终在开封府包拯面前控诉陈世美的罪行,包拯不畏皇亲国戚,历经“三审陈世美”,最终在秦香莲的悲愤哭诉和百姓的呼声中,依法将陈世美铡于龙头铡下,为弱者伸张了正义。

全剧剧情紧凑,矛盾层层递进:从夫妻重逢的期待,到不认妻儿的冷漠,再到杀人灭口的狠毒,最后到铡美除奸的高潮,每一环节都紧扣观众心弦,秦香莲的形象也从最初的贤惠隐忍,逐渐转变为敢于反抗命运、追求正义的刚烈女性,其情感变化真实可感,令人动容。

人物形象:善恶交织的典型塑造

剧中主要人物性格鲜明,具有深刻的典型性,秦香莲作为核心人物,集中国传统女性的美德于一身:她勤劳善良,在丈夫离家后独自承担家庭重担;她坚韧不拔,携老幼千里寻夫;她刚烈不屈,面对强权敢于挺身而出,尤其是“见皇姑”“见包公”等场次,她以悲怆的唱词和质朴的表演,将一个底层妇女在绝境中的绝望与愤怒展现得淋漓尽致,成为戏曲舞台上最具代表性的悲剧女性之一。

陈世美则是一个典型的负心汉形象,其性格转变极具讽刺性,从最初的寒门学子到权倾朝野的驸马,他在权力和美色的诱惑下逐渐迷失自我,最终沦为忘恩负义、泯灭人性的奸臣,剧中“不认妻”“杀妻灭子”等情节,将其自私、冷酷、虚伪的性格暴露无遗,成为戏曲中“陈世美式”负心汉的代名词。

包拯的形象则是正义与公正的化身,他铁面无私,不畏皇权,在审理陈世美案件时,既要面对皇姑、国太的施压,又要坚守法度,最终以“王子犯法与庶民同罪”的决心铡除陈世美,彰显了“清官”的担当,这一形象不仅满足了百姓对公平正义的向往,也成为中国戏曲中“清官戏”的典范。

经典唱段:声情并茂的艺术瑰宝

豫剧《秦香莲》的唱腔设计极具特色,融合了豫东调的高亢激昂和豫西调的深沉悲凉,形成了独特的艺术魅力,剧中的经典唱段广为传唱,成为豫剧音乐的经典之作,以下是部分代表性唱段赏析:

| 唱段名称 | 演唱者 | 内容 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 《秦香莲哭夫》 | 秦香莲 | 秦香莲在公婆坟前哭诉陈世美离家后的苦难,表达对丈夫的思念与失望。 | 唃呐伴奏,唱腔悲凉凄切,节奏舒缓,字字含泪,展现秦香莲的悲苦心境。 |

| 《见皇姑》 | 秦香莲 | 秦香莲与皇姑对峙,指责陈世美不认妻儿,皇蛮横无理。 | 唱腔刚劲有力,板式多变,通过“快板”“慢板”的转换,表现秦香莲的愤怒与反抗。 |

| 《包公铡美》 | 包拯 | 包拯在公堂之上宣读陈世美的罪状,下令开铡,展现铁面无私的决心。 | 唱腔威严厚重,梆子伴奏节奏铿锵,字字如雷,凸显包拯的正义与威严。 |

| 《琵琶词》 | 秦香莲 | 秦香莲怀抱琵琶在酒馆卖唱,诉说自己的遭遇,感动王延龄。 | 唱腔婉转凄楚,琵琶伴奏与唱腔相得益彰,富有叙事性和感染力。 |

这些唱段不仅推动了剧情发展,更通过音乐语言深化了人物情感,使观众在听觉享受中产生强烈的共鸣,尤其是常香玉等艺术大师的演绎,更是将唱段的情感张力推向极致,成为豫剧艺术的巅峰之作。

艺术特色:豫剧风格的集中体现

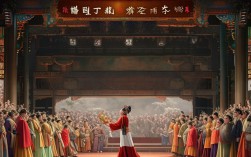

作为豫剧的代表作,《秦香莲》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的表演特色,在表演上,演员通过细腻的身段、传神的表情和富有生活化的念白,塑造出鲜活的人物形象,例如秦香莲“闯宫”时的踉跄与悲愤,陈世美“见包”时的惊慌与狡辩,包拯“铡美”时的威严与决断,都通过精准的表演技巧得以呈现。

在音乐方面,豫剧的板式变化丰富,《秦香莲》中灵活运用【二八板】【慢板】【流水板】等板式,根据剧情需要调节节奏,时而舒缓如诉,时而激昂如雷,与人物情感高度契合,伴奏乐器以板胡、梆子、唢呐为主,营造出强烈的戏剧氛围,尤其是唢呐在悲情戏中的运用,更是催人泪下。

剧中的舞台美术也极具特色,服装道具讲究写实与写意的结合,秦香莲的素衣布裙凸显其贫苦身份,陈世美的官袍蟒带彰显其权势地位;舞台布景以简约为主,通过灯光和音效烘托气氛,如“铡美”时的雷鸣闪电,象征着正义的降临与邪恶的覆灭。

文化价值:跨越时代的现实意义

《秦香莲》自诞生以来,便以其深刻的思想内涵和精湛的艺术魅力,成为一面映照社会现实的镜子,剧中对“忠孝节义”的传统道德观念进行了探讨,秦香莲的坚守与刚烈,体现了对家庭责任的担当;陈世美的背叛与堕落,则警示世人权力对人性的腐蚀,包拯的“清官”形象,寄托了古代百姓对公平正义的向往,反映了封建社会底层百姓对清政治理的期盼。

在现代社会,《秦香莲》依然具有重要的现实意义,它不仅是一部优秀的戏曲作品,更是一部关于人性、道德与正义的启示录,剧中对忘恩负义行为的批判,对弱势群体的同情,以及对正义的坚守,至今仍能引发观众的共鸣,作为非物质文化遗产,豫剧《秦香莲》的传承与发展,也体现了中国传统文化的生命力与时代价值。

相关问答FAQs

问:《秦香莲》中秦香莲的形象为何能成为经典悲剧女性代表?

答:秦香莲的形象之所以成为经典,首先在于其性格的立体性与真实性,她既有传统女性的贤惠、隐忍,又有面对不公时的刚烈与反抗,这种“柔”与“刚”的结合,使人物丰满可信,剧中通过“寻夫”“闯宫”“告状”等情节,展现了她在绝境中的挣扎与抗争,其遭遇反映了封建社会底层妇女的共同苦难,容易引发观众同情,豫剧演员通过声情并茂的唱腔和细腻的表演,将秦香莲的悲愤、绝望与坚韧展现得淋漓尽致,使这一形象超越了时代,成为戏曲舞台上最具代表性的悲剧女性之一。

问:豫剧《秦香莲》与其他剧种(如京剧)的《铡美案》有何不同?

答:豫剧《秦香莲》与京剧《铡美案》虽同属“包公戏”系列,但艺术风格和侧重点有所不同,在唱腔上,豫剧以高亢激昂、贴近生活见长,秦香莲的唱段如《琵琶词》《见皇姑》等,更具乡土气息和情感冲击力;而京剧则以程式化、严谨规范的唱腔为主,包拯的唱段如《包龙图打坐在开封府》等,更显威严与大气,在表演上,豫剧更注重生活化的细节和人物情感的直接抒发,如秦香莲的哭诉、闯宫等情节,表演质朴真实;京剧则更强调“唱、念、做、打”的程式化表演,如包拯的“趟马”、陈世美的“水袖功”等,更具舞台装饰性,剧情上豫剧《秦香莲》更侧重秦香莲的个人命运,突出其“悲情”;而京剧《铡美案》则更侧重包拯与皇权、国戚的冲突,强化“清官断案”的正义主题。