《刘伶醉酒》作为中国戏曲传统经典剧目,以“竹林七贤”之一刘伶的醉酒故事为核心,通过戏曲艺术展现了魏晋名士放浪形骸、追求精神自由的风骨,成为不同剧种中久演不衰的代表作,刘伶作为西晋沛国人,以嗜酒闻名,常以“酒仙”自居,其“天生刘伶,以酒为名”的狂放姿态,在戏曲中被赋予了更丰富的戏剧冲突与文化内涵。

人物原型与剧情脉络

历史上的刘伶崇尚老庄哲学,主张“无为而治”,对当时司马氏政权的虚伪礼教不屑一顾,常纵酒避世,戏曲《刘伶醉酒》在历史原型基础上进行艺术加工,剧情围绕“酒”展开,通过“醉酒拒官”“妻劝戒酒”“酒德颂”等经典桥段,塑造了一个“醉里乾坤大,壶中日月长”的文人形象,剧中刘伶醉酒后言行癫狂,实则清醒地对抗世俗规则:面对朝廷征召,他佯装醉态拒绝出仕;妻子烧毁酒器、苦劝戒酒时,他以“死后埋我酒池中,上糟下肉”的狂语回应,尽显对功名利禄的鄙夷,剧情高潮处,刘伶醉酒于市井,裸形屋中,人讥其丑,他却答“我以天地为栋宇,屋室为裈衣,诸君何为入我裈中”,将名士的狂傲与洒脱演绎得淋漓尽致。

艺术特色与剧种呈现

《刘伶醉酒》在不同剧种中呈现出多样化的艺术风格,以京剧、河北梆子、昆曲版本最为经典,其艺术魅力主要体现在唱腔、表演与舞台美术的融合上。

唱腔设计上,各剧种根据刘伶的性格特点定制音乐:京剧以西皮流水板表现其豪放,如“昔日里韩信受胯下辱”唱段,节奏明快,字字铿锵;河北梆子则用高亢激越的梆子腔,配合拖腔长调,强化醉酒后的癫狂与不羁;昆曲的婉转唱腔则更适合表现刘伶内心的孤傲与超脱,如《酒德颂》中的“有大人先生者,以天地为一朝,万期为须臾”唱词,水磨调细腻处尽显文人雅趣。

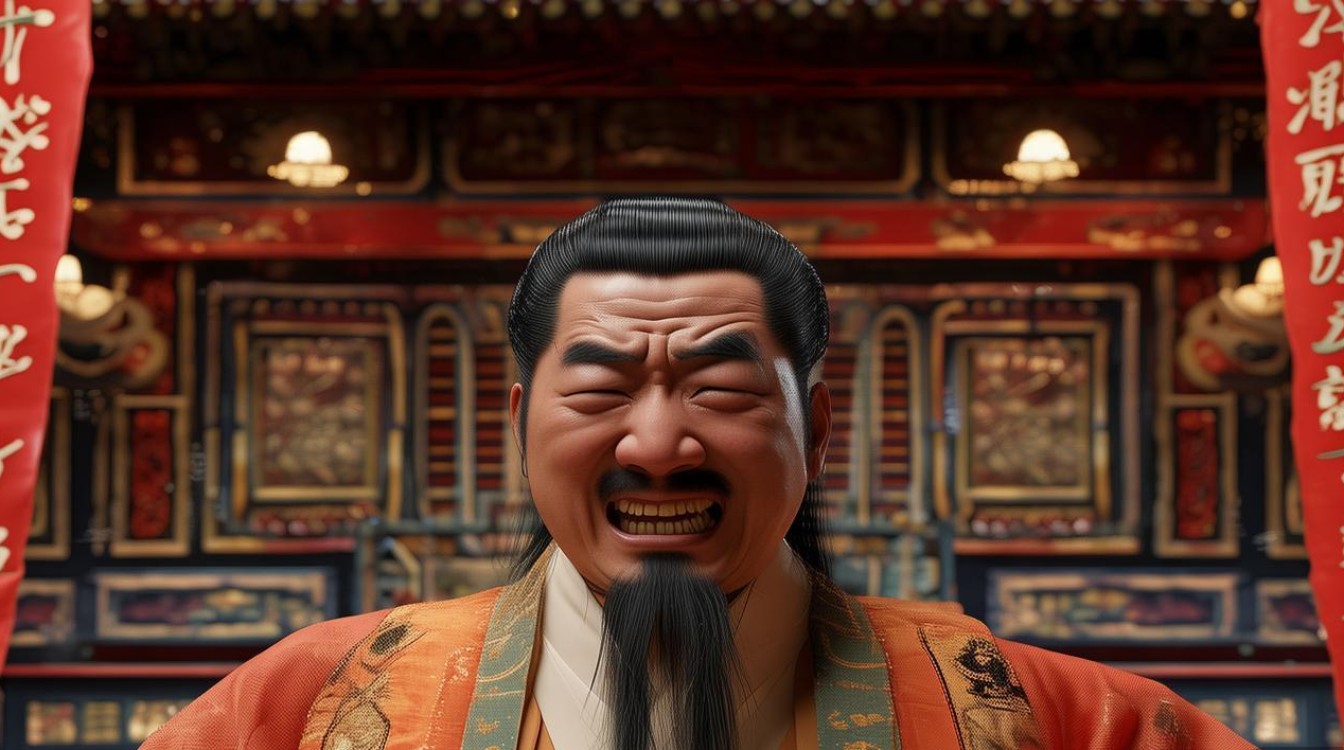

表演技巧是该剧的核心看点,演员需通过“醉态”塑造人物,从“微醺”到“酩酊”,刘伶的醉酒过程需层次分明:眼神从迷离到涣散,身段从摇晃到踉跄,水袖运用从轻甩到狂舞,配合髯口、折扇等道具,将“假醉真醒”的状态刻画入微,例如京剧表演中,“卧鱼”“抢背”等技巧的运用,既展现醉酒的失态,又暗合其武功底子,凸显名士“形醉神不醉”的特质。

舞台美术则以“酒”为意象,通过布景与道具营造意境,传统舞台常以竹林、酒坛、石桌椅为元素,背景绘有《酒德颂》书法或竹林七贤图,灯光以暖色调为主,烘托醉酒的暖意与自由感;现代改编版中,则可能加入投影技术,动态展现“酒池肉林”的奇幻场景,强化视觉冲击。

文化内涵与当代价值

《刘伶醉酒》之所以成为经典,不仅在于其生动的剧情与精湛的表演,更在于其承载的文化精神,刘伶的“醉酒”实则是魏晋风度的缩影——在高压政治下,文人以“醉”为盾,反抗礼教束缚,追求个性解放,剧中“酒德颂”所倡导的“无思无虑,其乐陶陶”的精神,与当代人对自由、本真的追求不谋而合,该剧对“酒文化”的艺术化呈现,也让观众透过戏曲了解中国酒文化的哲学内涵:酒不仅是饮品,更是文人抒怀、明志的媒介,是“诗酒趁年华”的生活态度。

以下为《刘伶醉酒》不同剧种版本对比简表:

| 剧种 | 音乐特点 | 代表唱段/动作 | 流行地域 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 西皮流水、二黄导板 | “昔日里韩信受胯下辱”(卧鱼醉步) | 全国 |

| 河北梆子 | 高亢激越,梆子腔为主 | “刘伶酒醉醉如泥”(甩袖跌坐) | 河北、天津及周边 |

| 昆曲 | 水磨调,婉转细腻 | “大人先生者”(抚琴而唱) | 江苏、上海等地 |

相关问答FAQs

Q1:《刘伶醉酒》中刘伶的“醉态”是如何通过表演技巧实现的?

A1:演员通过“形、神、意”的结合塑造醉态。“形”上,运用摇晃、踉跄、卧鱼、抢背等身段动作,模拟醉酒时的肢体失控;“神”上,通过眼神的迷离、涣散与偶尔的精光一闪,表现“假醉真醒”;“意”上,结合唱腔节奏变化(如由快转慢、由强转弱)与道具运用(如酒杯轻晃、水袖乱甩),传递人物的狂放与超脱,例如京剧表演中,“醉步”需碎步不稳但重心不倒,“甩髯口”则需配合头部晃动,使髯口呈波浪状飘动,增强醉酒的真实感。

Q2:为什么说《刘伶醉酒》中的“酒”不仅是情节元素,更是文化符号?

A2:“酒”在剧中既是推动情节的关键(如“醉酒拒官”“妻劝戒酒”),更是魏晋风度的文化符号,刘伶以“酒”对抗世俗礼教,酒成为他精神自由的象征;剧中《酒德颂》将酒升华为“无思无虑,其乐陶陶”的人生境界,体现道家“无为”思想;“酒”也承载了中国文人的情感寄托——无论是“借酒消愁愁更愁”的苦闷,还是“酒逢知己千杯少”的豪情,都在戏曲中被艺术化呈现,使“酒”超越饮品本身,成为文化精神的载体。