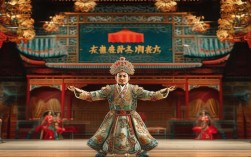

京剧《望儿楼》是传统老旦行当的经典代表剧目,取材于唐代玄武门之变的历史背景,以窦太后的悲情故事为核心,通过程式化的表演与深情的唱腔,展现了母爱在权力斗争中的破碎与无奈,被誉为“唱功老旦”的必修教材,该剧以“望儿”为情感主线,将宫廷权谋的残酷与人性深处的温情交织,在历史的烟云中勾勒出一位母亲的永恒守望。

《望儿楼》的故事背景设定在唐初玄武门之变后,唐太宗李世民为争夺皇位,在玄武门诛杀其兄李建成、弟李元吉,窦太后(李元吉之母)得知幼子惨死,悲痛欲绝,被软禁于深宫,为排遣思念,她登上御花园中的“望儿楼”,日夜眺望远方,期盼儿子能奇迹般归来,剧中通过“登楼”“忆子”“哭灵”等关键情节,层层递进地展现窦太后从强忍悲痛到彻底崩溃的心理过程:她抚摸着元吉幼时的衣物,回忆其骑马射箭的顽皮身影,幻想楼下的马蹄声是儿子归来,最终在绝望中含恨而终,全剧没有激烈的冲突场面,却以细腻的情感铺陈和沉郁的唱腔,将宫廷斗争的阴影下,一位母亲最朴素也最锥心的痛苦展现得淋漓尽致。

人物分析

窦太后是剧中唯一核心人物,其形象塑造融合了“皇后”与“母亲”的双重身份:作为皇后,她需保持威严与克制,言语间透着对皇权的敬畏;作为母亲,她卸下所有伪装,展现出最原始的母爱脆弱与疯狂,老旦演员通过“唱、念、做、舞”的程式化表演,将人物内心的矛盾具象化——登楼时缓慢的台步与颤抖的双手,暗示其年迈体衰;望向远处的凝视与突然的失神,表现思念的恍惚;回忆往昔时眼神的柔软与唱腔的婉转,流露慈母温情;而得知元吉死讯后的“捶胸顿足”“抢地呼天”,则将悲愤推向高潮,这种“威严与悲情并存”的复杂特质,让窦太后超越了简单的“受害者”形象,成为封建制度下母爱悲剧的缩影。

艺术特色

《望儿楼》的艺术魅力集中体现在“唱”与“做”的高度融合,完美诠释了京剧“以歌舞演故事”的美学原则。

- 唱腔设计:全剧以【二黄】、【反二黄】为主要板式,通过调式转换强化情感张力,如【二黄慢板】“恨无端烽火起干戈戈乱”,旋律低沉舒缓,配合窦太后缓步登楼的身段,奠定哀婉基调;而【反二黄散板】“我的儿啊——”,则在高亢与悲怆间起伏,拖腔如泣如诉,将母亲撕心裂肺的呼喊直抵观众心底,老旦唱腔特有的“雌音”(女性化音色)与“衰音”(苍凉音色)结合,既符合窦太后年迈的身份,又凸显其内心的悲凉。

- 表演程式:京剧程式在剧中化为“有意味的形式”,望儿”的身段:演员一手扶栏杆,一手搭凉棚,眼神由近及远,再由模糊到聚焦,配合轻微的晃头动作,既模拟登高眺望的真实状态,又通过“虚拟化”表演让观众感受到“望眼欲穿”的意境;“哭灵”一场中的“甩发”“跪步”等程式,则将人物的精神崩溃外化为可见的肢体语言,极具视觉冲击力。

- 舞美意象:传统京剧的“一桌二椅”在剧中被赋予象征意义——简单的“楼台”布景与“远山”背景,通过演员的表演转化为立体的“望儿楼”;而窦太后手中紧握的“元吉幼时衣物”,则成为贯穿全剧的情感载体,每一次抚摸都引发一次情感回溯,这种“虚实相生”的舞美理念,让观众在有限的舞台空间中,感受到无限的悲情张力。

文化价值

《望儿楼》超越了单纯的“宫廷悲剧”,成为探讨人性与制度的经典文本,它以母爱为切入点,揭示了权力斗争对亲情的异化——玄武门之变中,李元吉的死亡不仅是政治博弈的牺牲品,更是窦太后心中永不愈合的伤口;剧中“望儿”的行为超越了具体的历史事件,成为“等待”与“思念”的普世符号,让观众在共鸣中体会到母爱的永恒与伟大,从艺术传承看,《望儿楼》集中展现了老旦行当的唱功与表演精髓,其“以情带声、声情并茂”的表演理念,为后世演员提供了范本,至今仍是京剧舞台上的常演剧目。

《望儿楼》主要场次及艺术表现

| 场次名称 | 核心情节 | 主要唱腔 | 表演亮点 |

|---|---|---|---|

| 登楼 | 窦太后登上望儿楼,眺望远方 | 【二黄导板】【二黄慢板】 | 缓慢的台步、颤抖的双手、远眺的凝视 |

| 忆子 | 回忆元吉幼时骑马射箭的情景 | 【二黄原板】【反二黄】 | 眼神由悲转柔、抚摸衣物的细节动作 |

| 哭灵 | 得知元吉死讯,悲愤欲绝 | 【反二黄散板】【哭头】 | 捶胸顿足、甩发、抢地呼天的身段 |

相关问答FAQs

问题1:《望儿楼》中的历史人物与真实历史有何差异?

解答:历史上的窦太后(窦氏)为唐高祖李渊皇后,李元吉确为其次子,玄武门之变中李元吉被杀是史实,但剧中“望儿楼”及窦太后登楼望儿的情节为艺术虚构,正史并无记载,这种虚构并非歪曲历史,而是通过“望儿”这一象征性行为,将窦太后的个人情感从政治历史中剥离,强化母爱主题的普世性,使故事更具感染力。

问题2:老旦演员在演绎窦太后时,如何处理“悲而不伤”的情感分寸?

解答:“悲而不伤”是京剧表演的美学追求,老旦演员主要通过“收”与“放”的平衡来实现,在【反二黄】唱段中,用气声控制音量,避免过度嘶吼,以“含悲”代替“嚎啕”;身段上以“稳”显身份,如登楼时虽步履蹒跚,但腰背挺直,保持太后的威仪;情感爆发时,通过“眼神骤变”“指尖微颤”等细节传递内心震动,而非单纯依赖夸张动作,这种“外静内动”的处理,既让观众感受到人物的悲痛,又符合京剧“哀而不伤”的审美规范。