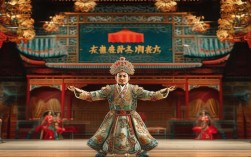

京剧伴奏是中国传统戏曲音乐的重要组成部分,而笛子作为文场乐器的代表之一,以其清亮悠扬的音色,在京剧舞台上扮演着不可或缺的角色,京剧伴奏笛子曲既有深厚的传统底蕴,又与唱腔、表演紧密结合,形成了独特的艺术魅力。

京剧伴奏笛子的历史演变与地位

京剧形成于19世纪的北京,其音乐体系是在徽剧、汉剧、昆曲、梆子腔等基础上融合而成,早期京剧文场以笛子为主要伴奏乐器,与唢呐、海笛等共同构成“吹打乐”,后随着京胡的兴起,笛子逐渐转为辅助性乐器,但在特定行当、板式及曲牌伴奏中仍保持着不可替代的作用,笛子音域宽广,音色清越,既能表现明快爽朗的情绪,也能刻画婉转细腻的情感,与京胡的“刚”、月琴的“柔”形成互补,共同丰富京剧音乐的层次感。

在传统京剧乐队中,笛子通常采用D调或G调曲笛,其音色醇厚而不失灵动,特别适合配合抒情性唱腔与文戏场景,在表现人物内心独白或田园风光时,笛子的旋律往往能起到“以声传情”的作用,成为连接唱腔与表演的纽带。

京剧伴奏笛子的演奏技巧与表现特点

京剧伴奏笛子曲并非独立的器乐作品,而是紧密结合剧情、人物与唱腔的“功能性音乐”,其演奏技巧需服务于舞台表演需求,常用的技巧包括:

- 气息控制:通过长音、换气技巧营造旋律的连贯性,如在【二黄慢板】的伴奏中,笛子常以绵长的气息支撑唱腔的婉转,形成“人声与乐声交融”的效果。

- 装饰音运用:倚音、颤音、滑音等装饰音的加入,能增强旋律的京剧韵味,在【西皮流水】的轻快节奏中,笛子通过短促的吐音与颤音,强化唱腔的跳跃感。

- 音色变化:通过口风力度、气息角度的调整,实现音色的明暗对比,如表现悲愤情绪时,笛子音色趋暗,配合低音区的厚重音色;表现喜悦场景时,则用高音区的清亮音色烘托气氛。

笛子在不同板式中的表现各有侧重:在【导板】中,常用自由延长的长音引出唱腔,营造悬念感;在【原板】中,则以平稳的节奏托底,与唱腔的“字正腔圆”形成呼应;在【散板】中,则通过即兴化的旋律填充,增强音乐的流动性。

不同行当与剧目中的笛子运用

京剧伴奏笛子曲需根据行当特点与剧情需求进行调整,以更好地塑造人物形象。

- 老生与老旦:老生唱腔苍劲沉稳,笛子常以中低音区为主,辅以滑音、颤音表现人物的沧桑感,如《空城计》诸葛亮的【西皮慢板】,笛子以舒缓的旋律衬托其从容不迫的气质;老旦唱腔质朴醇厚,笛子则多用连绵的吐音,如《杨门女将》佘太君的唱段,笛子音色与老旦的“本嗓”相融,凸显其坚韧性格。

- 青衣与花旦:青衣唱腔婉转细腻,笛子常以高音区的装饰音点缀,如《霸王别姬》虞姬的【南梆子】,笛子通过轻盈的颤音与滑音,表现其柔美哀怨;花旦唱腔活泼轻快,笛子则多用吐音与花舌技巧,如《红娘》中的“张君瑞你越说越糊涂”,笛子以跳跃的旋律强化俏皮感。

- 小生与武生:小生唱腔清亮刚健,笛子常以明快的节奏配合,如《白蛇传》许仙的【西皮原板】,笛子旋律与唱腔的“龙音”相呼应,表现其书卷气与正直;武生戏中,笛子则需配合武打节奏,在【急急风】等锣鼓点间隙加入短促旋律,增强紧张感。

在剧目类型上,笛子在文戏中运用更为突出,如《贵妃醉酒》《牡丹亭》《梁祝》等,通过细腻的旋律刻画人物情感;而在武戏中,笛子多与唢呐、锣鼓配合,烘托宏大场面。

经典笛子伴奏曲牌与唱段赏析

京剧伴奏笛子曲既有传统曲牌的直接运用,也有根据唱腔旋律改编的伴奏片段,以下为经典案例:

- 《夜深沉》:原为昆曲《思凡》中的曲牌,后经改编成为京胡与笛子的合奏曲,常用于《霸王别姬》虞姬舞剑场景,笛子以低音区沉稳的旋律开篇,逐渐过渡至高音区的激昂,与京胡的对话式演奏,表现虞姬的悲愤与决绝。

- 《柳摇金》:传统曲牌,多用于宫廷或喜庆场景,笛子以流畅的十六分音符节奏,模拟柳枝摇曳的动态,如《贵妃醉酒》中“海岛冰轮初转腾”的唱段前奏,笛子旋律与舞步配合,营造雍容华贵的氛围。

- 《二黄小开门》:【二黄】板式伴奏曲牌,笛子以连绵的滑音与装饰音,表现人物的沉思或抒情,如《捉放曹》中陈宫的“听他言吓得我心惊胆怕”,笛子旋律与唱腔的“散板”形成呼应,强化内心的矛盾。

以下是京剧伴奏笛子常用板式与表现特点的简表:

| 板式类型 | 节奏特点 | 笛子演奏手法 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 【西皮原板】 | 中速平稳 | 吐音清晰,节奏规整 | 《铡美案》包拯唱段 |

| 【二黄慢板】 | 缓慢舒展 | 长音绵长,装饰音细腻 | 《霸王别姬》虞姬唱段 |

| 【南梆子】 | 轻快活泼 | 颤音、滑音突出 | 《牡丹亭》杜丽娘唱段 |

| 【反二黄】 | 凝沉顿挫 | 低音区厚重,气息深沉 | 《宇宙锋》赵艳容唱段 |

笛子伴奏的艺术价值与当代传承

京剧伴奏笛子曲是戏曲音乐“程式性与即兴性”结合的典范,其价值不仅在于丰富音乐表现,更在于通过旋律传递人物情感与剧情内涵,当代京剧伴奏中,笛子仍保持着重要地位,但也在创新中寻求发展:青年演奏家尝试将竹笛的循环换气、垛音等技巧融入伴奏,增强音乐的现代感;在京剧主题音乐会中,笛子与交响乐的合作,拓展了京剧音乐的传播边界。

传统京剧笛子伴奏也面临传承挑战,如年轻一代对“托腔保调”等伴奏技巧的掌握不足、传统曲牌的流失等,对此,需通过戏曲进校园、非遗传承人培养等方式,让笛子这一古老乐器在京剧舞台上继续焕发生机。

相关问答FAQs

Q1:京剧伴奏中,笛子与京胡如何分工配合?

A1:京胡是京剧文场的“主奏乐器”,主要负责唱腔的“托腔保调”,通过定调、拉弦控制节奏与旋律走向;笛子则是“辅助乐器”,侧重于旋律的润色与情绪渲染,京胡以“刚”为主,强调唱腔的顿挫与力度;笛子以“柔”见长,通过装饰音、音色变化增添韵味,二者形成“主次分明、刚柔并济”的配合,如《四郎探母》中,京胡托住【西皮导板】的激昂,笛子则以长音引出“叫小番”的悲壮,共同塑造人物情感。

Q2:为什么某些京剧流派(如梅派)更偏爱使用笛子伴奏?

A2:梅派创始人梅兰芳先生追求“歌舞并重”的表演风格,其唱腔婉转圆润、情感细腻,而笛子的清亮音色与悠扬旋律,恰好能衬托梅派“雍容华贵中见哀愁”的艺术特质。《贵妃醉酒》中的【四平调】,笛子通过轻盈的颤音与滑音,将杨玉环的醉态与哀怨表现得淋漓尽致,笛子在文戏中的灵活性,也适合梅派“以情带声”的表演理念,成为梅派伴奏不可或缺的乐器之一。