河南豫剧作为中国地方戏曲的重要代表,以其浓郁的中原文化特色和独特的艺术魅力,成为中原大地上流淌的文化血脉,作为国家级非物质文化遗产,豫剧戏剧片不仅是戏曲艺术的影像化呈现,更是河南人民精神世界的生动写照,承载着数百年的民俗记忆与时代变迁。

历史沿革:从田间地头到银幕光影

豫剧的起源可追溯明末清初,最初由河南地区的民间小调、山歌融合秦腔、蒲州梆子等声腔演变而来,早期被称为“河南梆子”,它在豫东、豫西两大流派的基础上不断发展,逐渐形成了以开封为中心的“祥符调”、以商丘为中心的“豫东调”、以洛阳为中心的“豫西调”等分支,唱腔风格或高亢激越,或苍凉深沉,共同构成了豫剧丰富的声腔体系。

20世纪50年代,随着新中国的成立,豫剧迎来了发展的黄金期,传统剧目经过整理改编,现代戏创作蓬勃兴起,常香玉、陈素真、崔兰田、马金凤、阎立品等“五大名旦”各具流派,将豫剧艺术推向高峰,1956年,豫剧传统戏《花木兰》被搬上银幕,由常香玉主演,影片中“刘大哥讲话理太偏”等唱段风靡全国,成为豫剧戏剧片的里程碑之作,此后,《穆桂英挂帅》《朝阳沟》《七品知县进京》等剧目相继被拍摄成电影,不仅让豫剧艺术突破地域限制,更通过影像技术实现了跨时空传播。

艺术特色:唱念做打中的中原风骨

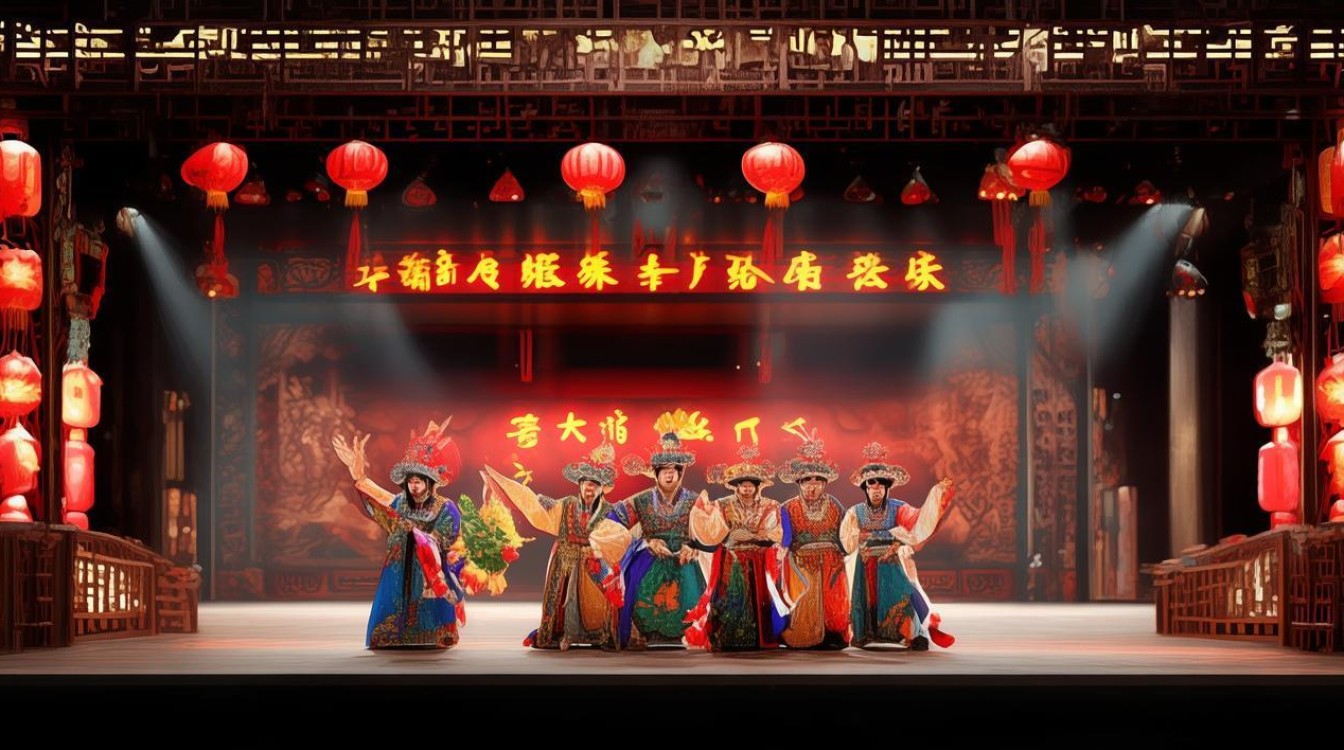

豫剧戏剧片的艺术魅力,首先体现在其鲜明的地方特色上,唱腔上,豫剧以“大本腔”(真声)为主,辅以“二本腔”(假声),音域宽广,节奏明快,尤其擅长表现激昂慷慨、悲壮苍凉的情感,如《花木兰》中“花木兰羞答答施礼拜上”的唱段,常香玉以刚柔并济的唱腔,将花木兰的巾帼豪情与女儿柔情展现得淋漓尽致;而《秦香莲》中“见皇姑”的反调慢板,则通过低回婉转的旋律,传递出底层女性的悲苦与坚韧。

表演上,豫剧讲究“唱、念、做、打”的融合,既有戏曲程式化的虚拟动作,又融入了河南民间的舞蹈与武术元素,朝阳沟》中银环下乡的“锄地舞”,将劳动动作提炼为戏曲身段,既生活化又富有美感;而在《三哭殿》中,通过“跪步”“甩袖”等细腻表演,将人物的内心冲突外化为可视的舞台语言。

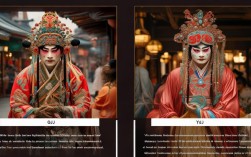

角色行当方面,豫剧分生、旦、净、丑四大行当,每个行当下又细分不同角色,生行中的“红生”(如关羽)勾红脸,表现忠义;旦行的“闺门旦”(如秦香莲)唱腔婉约,动作柔美;“黑头”(如包拯)则用粗犷的嗓音和威严的架势,塑造刚正不阿的清官形象,豫剧的伴奏乐器以板胡为主,辅以二胡、梆子、锣鼓等,节奏鲜明,极具冲击力,形成了“明快、粗犷、豪放”的整体风格。

经典剧目:银幕上的中原叙事

豫剧戏剧片的经典剧目,既有对传统历史故事的演绎,也有对现代生活的关照,构成了中原文化的影像谱系,以下为部分代表性剧目概览:

| 剧名 | 上映时间 | 剧情简介 | 艺术特色/影响 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | 1956年 | 北朝时期花女扮男装替父从军,屡立战功后辞官归家的故事。 | 常香玉主演,唱腔融合豫东调与豫西调,影片上映后引发全国性“豫剧热”,推动豫剧走向全国。 |

| 《朝阳沟》 | 1963年 | 城市青年银环放弃城市生活,到农村朝阳沟务农的故事,展现时代青年的精神选择。 | 现代戏经典,台词充满生活气息,唱段“咱们说说知心话”成为家喻户晓的旋律,被誉为“豫剧现代戏的里程碑”。 |

| 《七品知县进京》 | 1991年 | 清官唐成进京述职,与权贵斗智斗勇,揭露贪腐的故事。 | 以喜剧手法表现严肃主题,唱腔诙谐幽默,影片获多项大奖,推动豫剧现代戏的创新。 |

| 《程婴救孤》 | 2003年 | 春秋时期程婴“舍子救孤”的忠义故事,改编自传统戏《赵氏孤儿》。 | 李树建主演,以苍凉的豫西调塑造悲剧英雄,影片获电影华表奖,成为豫剧新经典的代表。 |

发展现状:传承与创新的当代实践

进入21世纪,豫剧戏剧片在传承传统的同时,不断探索与现代艺术的融合,经典剧目通过数字化修复重新走进影院,如《花木兰》《穆桂英挂帅》等修复版影片,让年轻观众感受传统艺术的魅力;新编剧目聚焦时代主题,如《焦裕禄》《红旗渠》等现代戏,以豫剧艺术讲述当代河南的奋斗故事。

传播方式上,豫剧戏剧片不再局限于影院和电视台,而是通过短视频平台、流媒体等渠道触达更广泛的受众,抖音、B站等平台上,豫剧片段的二次创作、戏曲直播等形式,吸引了大量年轻粉丝,实现了“破圈”传播,豫剧进校园、非遗传承人培养等工程的推进,为豫剧艺术注入了新鲜血液,让这门古老的艺术在当代焕发新的生机。

文化意义:中原文化的活态传承

豫剧戏剧片不仅是戏曲艺术的载体,更是中原文化的“活化石”,它以通俗易懂的语言、生动鲜活的人物,传递着河南人民“勤劳、坚韧、乐观”的精神品格,成为地域文化认同的重要纽带,从《花木兰》的家国情怀到《朝阳沟》的劳动之美,从《秦香莲》的道德坚守到《焦裕禄》的无私奉献,这些剧目共同构建了中原文化的价值谱系,展现了中华优秀传统文化在历史长河中的生命力。

在文化全球化的今天,豫剧戏剧片作为中国戏曲的重要组成部分,正通过国际电影节、文化交流活动走向世界,让更多人领略中原文化的独特魅力,它不仅是一段段影像记忆,更是一种文化自信的体现,见证着传统艺术在当代的创造性转化与创新性发展。

相关问答FAQs

Q1:豫剧戏剧片与其他地方戏曲电影(如京剧、越剧电影)相比,有哪些独特之处?

A1:豫剧戏剧片的独特性主要体现在三个方面:一是唱腔风格,豫剧以“大本腔”为主,高亢激越,具有浓郁的中原地域特色,区别于京剧的“西皮二黄”和越剧的婉柔;二是题材内容,豫剧更贴近民间生活,既有历史大戏,也有大量反映农村、市井生活的现代戏,如《朝阳沟》等,更具烟火气;三是表演节奏,豫剧的“做打”动作明快有力,融合了河南民间武术和舞蹈元素,整体风格更显粗犷豪放,与京剧的程式化、越剧的细腻化形成鲜明对比。

Q2:如何让年轻观众更好地接受和喜爱豫剧戏剧片?

A2:推动年轻观众接受豫剧戏剧片,需要从内容、形式、传播三方面创新:一是内容上,结合年轻人的审美偏好,创作更多青春题材、科幻元素的豫剧作品,或对传统剧目进行现代化改编,增强故事的可读性;二是形式上,融入流行音乐、舞台特效等跨界元素,如将豫剧唱段与摇滚、电子乐结合,或采用沉浸式戏剧、全息投影等技术,提升视听体验;三是传播上,利用短视频、直播等新媒体平台,通过“戏曲+国潮”“戏曲+游戏”等跨界联动,打造豫剧IP,吸引年轻群体关注,同时推动豫剧进校园、开展戏曲工作坊,培养年轻观众的审美兴趣。