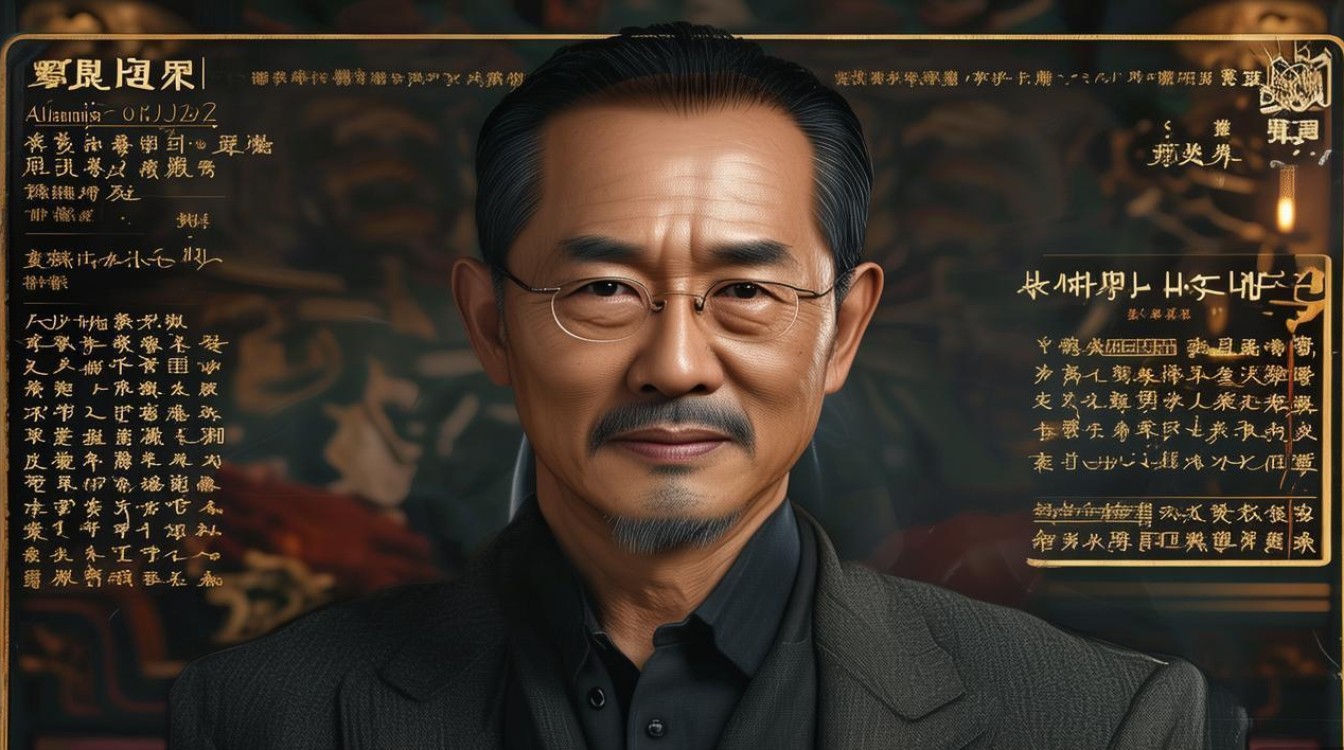

张建国,当代京剧界奚派老生艺术的杰出代表人物,以其精湛的唱念做打和深厚的艺术底蕴,在京剧舞台上耕耘数十载,被誉为“奚派传人中的中坚力量”,他不仅继承了奚派艺术的精髓,更在长期实践中形成了兼具传统韵味与时代气息的艺术风格,为京剧老生行当的发展与创新做出了重要贡献。

早年经历与艺术启蒙

1947年,张建国出生于河北省一个普通家庭,自幼受家庭熏陶喜爱京剧,少年时期,他常随长辈到戏园看戏,对老生行当的唱腔和表演产生了浓厚兴趣,1960年,13岁的张建国考入中国戏曲学校(现中国戏曲学院),师从张荣培、宋继亭等老生名家,系统学习老生基本功,在校期间,他主攻文武老生,刻苦钻研唱腔、念白和身段,尤其对奚派艺术的“脑后音”“擞音”等技巧产生强烈共鸣,课余时间常反复聆听奚啸伯先生的唱片,揣摩其声腔特点,1966年毕业后,他进入中国京剧院(现国家京剧院)工作,开启专业京剧表演生涯,先后在《平原作战》《红灯记》等现代戏中担任角色,积累了丰富的舞台经验。

师承奚派的艺术成长

20世纪70年代末,张建国有幸得到奚派艺术亲传弟子欧阳中石、张荣培的悉心指导,系统学习奚派代表剧目,他深入研习奚啸伯先生“以字行腔、字正腔圆”“唱念交融、声情并茂”的艺术理念,尤其注重通过唱腔刻画人物内心世界,为掌握奚派“脑后音”的发声技巧,他每日坚持清晨吊嗓,反复练习气息控制和音色转换,最终形成“苍劲中见细腻、委婉中含刚毅”的演唱风格,1980年,他在新编历史剧《杨家将》中饰演杨继业,凭借“叹杨家秉忠心大宋扶保”等唱段的精彩演绎,获得观众和专家的广泛认可,标志着其奚派艺术走向成熟,此后,他先后在《白帝城》《范进中举》《失空斩》《四郎探母》等经典剧目中担纲主演,逐渐成为奚派艺术的重要传承者。

代表剧目与艺术特色

张建国扎根传统,勇于创新,塑造了众多性格鲜明的舞台形象,其表演以“唱念做打”并重,尤以唱腔见长,既严格遵循奚派的艺术规范,又融入个人理解,赋予传统剧目新的生命力,以下为其部分代表剧目及艺术特色:

| 剧目名称 | 角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《白帝城》 | 刘备 | 唱腔苍凉悲壮,通过“叹月”一段的“脑后音”和“擞音”,精准表现刘备晚年的悲愤与无奈,被誉为“活刘备”。 |

| 《范进中举》 | 范进 | 表演夸张中见真实,通过眼神、身段的细节变化,展现范进中举前后的疯癫与清醒,唱腔“一波三折”,极具戏剧张力。 |

| 《失空斩》 | 诸葛亮 | 唱腔稳健大方,“借东风”唱段融合奚派“擞音”与余派“脑后音”,既表现诸葛足智多谋,又凸显其沉稳大气。 |

| 《四郎探母》 | 杨延昭 | 行腔流畅自然,“坐宫”唱段中“耳边厢又听得贤妹来报”一句,以“擞音”修饰,凸显杨延昭的将帅风度与兄长关怀。 |

| 《赵氏孤儿》 | 程婴 | 念白铿锵有力,唱腔“白虎堂”一段通过节奏的快慢变化,表现程婴忍辱负重的忠义品格,被誉为“程婴典范”。 |

社会职务与传承贡献

张建国不仅专注于舞台表演,更致力于京剧艺术的传承与推广,他曾任国家京剧院一团团长、中国戏剧家协会理事、北京市政协委员等职,积极推动京剧艺术创新与人才培养,在传承方面,他收徒严谨,注重言传身教,培养出张建峰、王越等一批奚派新人,其中多人获得国家级戏剧奖项,他常年参与“京剧进校园”“京剧下基层”等公益活动,在全国高校举办讲座,通过示范演出和互动教学,让年轻一代了解京剧魅力,他还参与录制《奚派经典唱腔集》《张建国京剧演唱会》等音像资料,整理出版《奚派艺术表演心得》,为奚派艺术的留存与传播提供了宝贵资料。

艺术成就与荣誉

张建国的艺术成就得到了业界的广泛认可,1991年,他凭借《范进中举》荣获第九届中国戏剧梅花奖;2002年,在第二届全国京剧优秀演员评比展演中,以《赵氏孤儿》获一等奖;2008年,被认定为国家级非物质文化遗产项目京剧代表性传承人,他还多次赴美国、法国、日本等国家演出,将奚派艺术推向世界舞台,促进中外文化交流,其表演被评价为“为奚派艺术注入新的生命力”,观众赞其“听张建国的戏,如品陈年佳酿,越品越有味道”。

相关问答FAQs

问:张建国老师的奚派艺术有哪些独特之处?

答:张建国在继承奚派“脑后音圆润、擞音婉转、以字行腔、以情带声”的核心技巧基础上,结合自身嗓音条件,形成了“刚柔相济、声情并茂”的演唱风格,他的唱腔既保留了奚派严谨的咬字和规范的行腔,又通过节奏的疏密变化和情感的自然流露,赋予传统剧目新的感染力,尤其在《白帝城》等悲剧剧目中,他通过气息控制和高低音的巧妙转换,将人物内心的悲怆与坚韧展现得淋漓尽致,被誉为“当代奚派最佳传人”。

问:张建国老师对京剧传承有哪些重要贡献?

答:张建国对京剧传承的贡献主要体现在三个方面:一是人才培养,他收徒十余名,注重将个人实践经验与奚派理论相结合,培养出一批兼具传统功底和创新意识的奚派新人;二是普及推广,他积极参与“京剧进校园”“京剧下基层”等活动,通过讲座、示范演出等形式,让更多观众了解和喜爱京剧;三是文献整理,他参与录制奚派经典剧目音像资料,整理奚派唱腔谱和表演心得,为后世研究奚派艺术提供了宝贵资料,有效推动了奚派艺术的传承与发展。