京剧“十道本”并非单一剧目,而是传统戏曲中以“奏本进谏”“朝堂论理”为核心情节的剧目统称,多取材于历史演义或民间故事,聚焦忠臣良将直面皇权、匡扶正义的冲突,是京剧“袍带戏”的重要分支,这类剧目通过跌宕的朝堂斗争、鲜明的人物塑造和经典的唱念做打,成为展现京剧艺术魅力的经典载体,其“十道本”之称,既指奏本这一关键道具,也暗含“十全十美”的艺术寓意,承载着传统戏曲对家国情怀与道德坚守的诠释。

从题材源流看,“十道本”类剧目多取材于正史与话本,如《旧唐书》《新唐书》中的褚遂良故事、《明史》中的杨波事迹等,经民间艺人加工提炼,融入戏曲程式,形成兼具历史厚重感与戏剧张力的舞台呈现,其核心冲突围绕“忠奸对立”展开:一方是手持笏板、冒死上奏的忠臣,如褚遂良、徐策、杨波;另一方是专权误国的奸佞,如武则天时期的许敬宗、明朝严嵩党羽;中间则有处于权力漩涡的帝王,如唐高宗、明穆宗,构成“忠—奸—君”的三角张力,推动剧情层层递进。

以下为“十道本”类代表剧目概览:

| 剧目名称 | 朝代背景 | 核心冲突 | 主要人物 | 经典看点 |

|---|---|---|---|---|

| 《十道本》 | 唐朝 | 褚遂良冒死奏本保忠良 | 褚遂良、武则天、李敬业 | 褚遂良“十奏本”的唱念交锋 |

| 《徐策跑城》 | 唐朝 | 徐策跑殿奏本为薛家平反 | 徐策、薛蛟 | 徐策“髯口功”“蹉步”的表演 |

| 《二进宫》 | 明朝 | 李艳妃、杨波二次进宫保太子 | 李艳妃、杨波、徐延昭 | “老旦、老生、铜锤”三人对唱 |

| 《大保国》 | 明朝 | 李艳妃初登大宝,杨波谏保太子 | 李艳妃、杨波、徐延昭 | 杨波“大保国”的西皮导板 |

| 《法门寺》 | 汉朝 | 郄桂英上告为其夫鸣冤 | 郄桂英、赵廉、刘瑾 | “大审”中刘瑾的权势与赵廉的懦弱 |

| 《四进士》 | 明朝 | 宋世杰上告严嵩义子 | 宋世杰、毛朋、顾读 | 宋世杰“告状”时的念白与做派 |

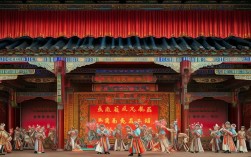

在艺术表现上,“十道本”类剧目充分展现京剧“唱念做打”的综合性,唱腔上,老生(如褚遂良、杨波)多用苍劲沉郁的“二黄”“西皮”,表现忠臣的刚毅与悲愤;老旦(如李艳妃)则以“老旦腔”展现帝王的犹豫与母性;花脸(如刘瑾)则用“花脸唱腔”凸显奸佞的阴鸷,念白上,“韵白”与“京白”结合,如褚遂良奏本时的“韵白”庄重严肃,郄桂英告状时的“京白”悲切动人,表演上,程式化动作极具张力:徐策跑城时的“髯口功”(甩发、挑髯)、“蹉步”(快步前冲),展现年迈忠臣的急切;杨波“二进宫”时的“捋髯”“背躬”,表现运筹帷幄的沉稳;而“上朝”“跪奏”等礼仪动作,则严格遵循戏曲“以形写神”的美学原则,通过程式化动作传递人物内心。

服装道具亦为塑造人物服务:忠臣多穿“蟒袍”(褚遂良的紫蟒、杨波的红蟒)、戴“相貂”,象征身份与品格;奸佞则穿“官衣”(如刘瑾的红官衣)或“蟒袍”配“玉带”,但色彩(如刘瑾的红蟒)与纹饰(如蟒纹的狰狞)暗含贬义;笏板(奏本道具)是核心符号,忠臣手持笏板时“双手捧笏”“躬身奏本”,动作庄重;奸佞则常以“夺笏”“摔笏”表现蛮横,舞台调度上,“三对面”“大圆场”等传统程式,强化朝堂斗争的紧张感,如《二进宫》中李艳妃、杨波、徐延昭的三人对峙,通过三角站位与眼神交流,将“保太子”的冲突推向高潮。

从文化内涵看,“十道本”类剧目不仅是历史故事的演绎,更是传统儒家“忠君爱国”“舍生取义”价值观的载体,褚遂良“宁鸣而死,不默而生”的奏本精神,徐策“白发跑城”的悲壮,杨波“为国为民”的忠诚,均体现了士大夫的担当,剧目也暗含对“明君贤臣”的政治理想,如《二进宫》中李艳妃最终信任杨波,展现“君臣同心”的美好愿景,反映了民间对清明政治的向往。

相关问答FAQs:

-

问:京剧“十道本”为何多聚焦忠奸斗争主题?

答:这源于传统戏曲“高台教化”的功能,忠奸斗争是最易引发观众共鸣的戏剧冲突,通过忠臣的“忠”与奸佞的“奸”的鲜明对比,既满足观众的道德期待,也传递“善恶有报”的价值观念,历史上“谏臣”与权臣的斗争是封建政治的常态,这类剧目取材于历史,既具有真实性,又能借古讽今,反映民间对正义的追求。 -

问:《徐策跑城》中的“跑城”表演有何艺术特色?

答:《徐策跑城》的“跑城”是京剧“做功”的经典片段,表演时,演员通过“髯口功”(如“挑髯”“甩髯”)表现徐策的激动与衰老,“蹉步”(快步前冲,脚尖点地)展现跑殿的急切,“水袖功”(如“翻袖”“抖袖”)烘托悲愤情绪,唱腔上,以“高拨子”为主,高亢激越,配合“跑城”动作,形成“声情并茂”的艺术效果,将老臣的忠义与悲愤推向极致,被誉为“唱做俱佳”的典范。