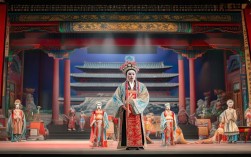

京剧《六出祁山》取材于《三国演义》诸葛亮六出祁山的史实,经京剧艺术家的提炼加工,成为展现诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”忠义精神的传统经典剧目,剧中唱词以韵文为主,融合西皮、二黄声腔,既具文学性,又富音乐性,通过诸葛亮之口抒发其北伐壮志、忧国情怀与悲怆心境,是京剧“唱念做打”中“唱”的典范。

剧目背景与唱词核心

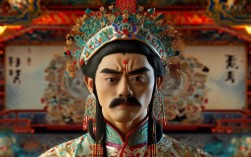

《六出祁山》剧情聚焦诸葛亮第五次北伐,时蜀汉因关羽失荆州、刘备夷陵之败元气大伤,诸葛亮为完成先帝“兴复汉室”遗愿,以老病之躯率军再出祁山,唱词围绕“忠”“智”“悲”展开:既表现其运筹帷幄的军事智慧,更凸显其“知其不可为而为之”的忠贞,如开篇【西皮导板】“在帐中领了王命,跨雕鞍出了营门”,以短促高亢的导板奠定出征基调,随后【西皮原板】“头戴金冠双凤飞,身穿八卦袍,足蹬云履,手持羽扇胸中藏韬略”,通过服饰与动作的唱词勾勒,塑造出羽扇纶巾的智者形象,胸中藏韬略”暗伏其战略布局。

解析

(一)壮志未酬的忧愤

诸葛亮唱词中反复提及“先帝之恩”“汉室江山”,是其行动的精神内核,在【二黄慢板】“忆昔当年卧龙岗,先帝三顾请贤良”一段中,以“三顾茅庐”典故起兴,唱“我本是卧龙岗散淡的人,凭阴阳如反掌保定乾坤”,既回顾自身经历,又暗含对蜀汉基业的守护之责,而面对“粮草不济”“奸臣阻挠”的困境,【二黄散板】“空有经天纬地才,难违天数恨不返”则流露出对天命的无奈,但“臣亮怎敢负先帝,死亦要克复中原”的唱词,又凸显其不屈意志,悲壮中见忠贞。

(二)将士同心的感慨

剧中穿插对蜀汉将士的唱词,体现“君臣相得”的温情,如【西皮流水板】“大小儿郎齐奋勇,随我诸葛破羌兵”,以简练唱词激励士气;而【二黄快三眼】“老将军赵子龙七十又六,犹然阵前逞威风”,通过赞颂老将赵云,既展现蜀汉人才凋零的隐忧,又暗含对后继无人的焦虑,此类唱词以“人”为纽带,将个人命运与蜀汉国运紧密相连,增强了戏剧感染力。

(三)战略部署的雄心

诸葛亮作为军事家,唱词中不乏对战局的谋划。【西皮快板】“命马谡镇守街亭要谨慎,错扎营垒悔之晚矣”,以“街亭之失”为引,唱词中蕴含对战略失误的痛心,而“此番出祁山定要成功,哪怕山高与水险”则展现其重整旗鼓的决心,此类唱词语言铿锵,节奏明快,通过“快板”板式的急促感,凸显诸葛亮临危不乱的战略家风范。

唱词艺术特色(表格呈现)

| 艺术维度 | 特点与举例 |

|---|---|

| 声腔板式 | 以西皮(明快高亢)、二黄(深沉悲凉)为主,如【西皮导板】开篇奠定雄壮基调,【二黄慢板】抒发忧思,板式转换贴合情绪起伏。 |

| 修辞手法 | 大量运用对仗(“头戴金冠双凤飞,身穿八卦袍”)、用典(“三顾茅庐”“卧龙岗”),增强文学性;叠词(“齐奋勇”“逞威风”)使唱词口语化,贴近人物身份。 |

| 人物塑造 | 唱词融合“智”(“胸中藏韬略”)、“忠”(“死亦要克复中原”)、“悲”(“难违天数恨不返”),立体展现诸葛亮“多智而近妖,忠义而近悲”的复杂形象。 |

| 情感表达 | 壮志(“破羌兵”)、忧愤(“悔之晚矣”)、悲怆(“恨不返”)层层递进,通过“散板”的散板节奏、“慢板”的绵长拖腔,强化情感张力。 |

相关问答FAQs

Q1:《六出祁山》与《空城计》中的诸葛亮唱词,在人物形象塑造上有何不同?

A:两者虽同属诸葛亮戏,但唱词侧重点迥异。《空城计》中诸葛亮唱词以“巧”为核心,如【西皮慢板】“我正在城楼观山景,耳听得城外乱纷纷”,通过从容不迫的唱腔与“设空计”的智谋展现其“胆识过人”;而《六出祁山》唱词则以“忠”与“悲”为主线,突出其“知其不可为而为之”的牺牲精神,如“死亦要克复中原”,前者是“智”的巅峰,后者是“忠”的绝唱,共同构成诸葛亮形象的完整谱系。

Q2:京剧《六出祁山》的唱词为何多用“数字”与“颜色词”?

A:京剧唱词讲究“视听结合”,数字与颜色词的运用增强画面感与象征意义,数字如“三顾茅庐”“七擒孟获”“六出祁山”,既对应历史典故,又暗含“忠心不二”的重复强调;颜色词如“金冠”“八卦袍”“云履”,通过视觉符号强化人物身份——金色象征尊贵,八卦代表智慧,整体唱词通过“数”与“色”的搭配,让观众在听唱时同步“见人”“见景”“见情”,实现京剧“虚拟性”与“程式化”的艺术统一。