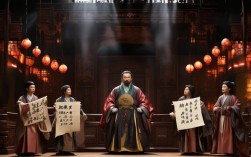

豫剧作为中原地区最具代表性的地方剧种,始终扎根民间、贴近生活,其剧目中既有家国情怀的历史大戏,也有反映伦理道德的世俗故事,在传统伦理题材中,“不孝子”形象是豫剧用以教化观众的重要载体,通过展现不孝行为的后果与孝道精神的可贵,传递“百善孝为先”的价值观念,这些剧目往往以曲折的剧情、鲜明的人物和生动的表演,让观众在艺术熏陶中感悟孝道的重要性,成为豫剧文化中不可或缺的一部分。

豫剧中“不孝子”题材的传统剧目与核心情节

豫剧中的“不孝子”题材多取材于民间传说、历史故事或古典文学,通过具体案例展现不孝行为的危害,最终以善恶有报的结局强化道德训诫,经典剧目如《墙头记》《卷席筒》《三娘教子》《鞭打芦花》等,均以“不孝”为核心矛盾,塑造了性格迥异的不孝子形象,同时也刻画了坚守孝道的典范人物,形成鲜明对比。

以《墙头记》为例,剧中主角张撇古早年丧妻,含辛茹苦将两个儿子张大栋、大二栋抚养成人,然而两个儿子婚后变得自私刻薄,以“分家”为由推卸赡养责任,甚至将年迈的父亲用“活埋”的假象骗至墙角,企图独吞家产,张撇古装病“死而复生”,让儿子们当众暴露丑恶嘴脸,在邻里唾弃中幡然悔悟,该剧通过极端化的情节,揭露了贪婪对亲情的侵蚀,展现了不孝行为的荒诞与可悲。

《卷席筒》则另辟蹊径,主角苍娃本是个心地善良的孤儿,被嫂子收养后却因误会卷入命案,嫂子赵氏为霸占家产,诬陷苍娃杀人,苍娃为保护嫂子子嗣主动顶罪,被判死刑,临刑前真相大白,苍娃的孝义之举感动众人,而嫂子的自私贪婪则遭到谴责,剧中苍娃的“不孝”实为误会,其本质是对嫂子家庭的“义”,反衬出真正的不孝是赵氏对家庭责任的背叛。

《三娘教子》中,王春娥面对丈夫早逝、小妾改嫁、庶子不争气的困境,坚守“教子成才”的孝道,尽管庶子薛倚哥对她冷眼相待,甚至因赌气离家出走,王春娥仍以“织布为生、苦口婆心”感化他,最终薛倚哥金榜题名,母子相认,该剧突出了“继母亦母”的孝道内涵,强调孝道不仅是血缘之亲,更是对家庭责任的担当。

这些剧目虽情节不同,但核心逻辑一致:通过“不孝”与“孝”的冲突,展现家庭伦理的重要性,让观众在“观戏”中“明理”。

“不孝子”形象的艺术塑造与社会隐喻

豫剧在塑造“不孝子”形象时,并非简单贴上“恶人”标签,而是通过性格、行为、结局的多维度刻画,赋予角色复杂性,使其更具警示意义,从艺术手法看,豫剧常通过唱腔、表演、台词等细节强化人物特质:

- 唱腔设计:不孝子的唱腔多尖锐、急促,表现其内心的贪婪与焦躁,如《墙头记》中张大栋、大二栋分家时的唱段,节奏明快却充满算计,与张撇古苍凉悲苦的唱腔形成对比,凸显代际伦理的失衡。

- 表演程式:不孝子的动作多夸张、外露,如《卷席筒》中赵氏霸产时的“甩袖”“瞪眼”,或《墙头记》中儿子们推搡父亲的“背躬”“跌步”,通过肢体语言放大其丑恶嘴脸。

- 台词语言:采用口语化、生活化的方言,如“爹呀,您身子骨硬朗着呢,别拖累我们”“分家?不分家难道让你啃老到死吗”,直白揭露不孝子对父母的冷漠与嫌弃,让观众产生强烈代入感。

从社会隐喻看,“不孝子”形象是传统社会家庭矛盾的集中投射,古代农业社会以“宗族”为单位,孝道是维系家庭稳定的基石,豫剧中的不孝子故事,本质上是对“孝道崩坏”的预警:若子女抛弃赡养责任、追求个人私利,家庭将分崩离析,社会秩序亦会动摇,如《墙头记》中儿子们的“分家”,不仅是财产分割,更是亲情纽带的断裂;而《三娘教子》中王春娥的“坚守”,则象征着对传统伦理的捍卫。

值得注意的是,豫剧中的“不孝子”并非全然“十恶不赦”,部分角色存在“可改造性”,如《卷席筒》中的苍娃因误会“不孝”,最终真相大白后洗刷冤屈;《墙头记》中的儿子们在父亲“复活”后幡然悔悟,体现了豫剧“惩恶扬善、给人希望”的创作观,强调道德的可塑性,而非一味批判。

豫剧“不孝子”题材的当代价值与传承

在现代社会,家庭结构、伦理观念发生深刻变化,“孝道”的内涵也从“绝对服从”转向“平等尊重”,豫剧中的“不孝子”题材虽源于传统,但其对家庭责任、亲情珍视的倡导,仍具现实意义。

这些剧目警示当代人反思“赡养”与“敬养”的区别,传统孝道强调“养亲”,而现代社会更注重“敬亲”——不仅提供物质保障,更要给予父母情感关怀,如《三娘教子》中,王春娥对薛倚哥的教化,本质是“精神赡养”的典范,这与当代社会对“空巢老人”精神需求的关注不谋而合。

豫剧通过“不孝子”故事,为化解家庭矛盾提供借鉴,现代家庭中,代际观念差异常引发冲突,如子女因工作繁忙忽视父母,或父母过度干预子女生活。《墙头记》中儿子们的“推卸责任”与张撇古的“孤独无依”,正是对“平衡家庭责任与个人利益”的提醒:唯有相互理解、彼此担当,才能避免亲情淡漠。

为让传统题材焕发新生,当代豫剧工作者也在进行创新改编:如加入现代舞台技术增强视觉效果,调整情节使其更贴近当代生活(如将“分家”矛盾转化为“赡养协议”纠纷),或通过短视频平台传播经典唱段,吸引年轻观众,这些尝试让“不孝子”题材的教化功能以更灵活的方式融入现代生活。

相关问答FAQs

Q1:豫剧中的“不孝子”角色是否都是反面形象?有没有例外?

A:并非所有“不孝子”角色都是纯粹的反面形象,部分角色因误会、环境压力或本性善良而陷入“不孝”困境,最终通过悔过实现救赎,卷席筒》中的苍娃,为保护嫂子子嗣主动顶罪,被误解为“不孝”,实则充满孝义;《三娘教子》中的薛倚哥,因年少无知对继母冷眼相待,但本质不坏,最终被感化成才,这些角色的复杂性打破了“非黑即白”的刻板印象,体现了豫剧对人性多面的理解,也让“孝道”的主题更具感染力。

Q2:豫剧“不孝子”题材对当代社会解决家庭伦理问题有何启示?

A:豫剧“不孝子”题材对当代社会的启示主要体现在三方面:一是强调“责任担当”,提醒子女赡养父母不仅是法律义务,更是亲情纽带,如《墙头记》警示人们推卸责任终将自食恶果;二是倡导“换位思考”,如《三娘教子》中王春娥的坚韧,启示父母与子女应相互理解,而非对立;三是弘扬“精神赡养”,传统孝道中的“敬亲”理念,与当代社会对老人情感关怀的需求高度契合,提醒人们在忙碌生活中多陪伴父母、关注其心理健康,这些启示为构建和谐家庭关系提供了传统智慧与现代视角的结合。