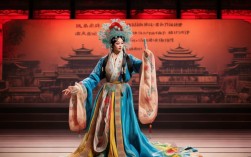

《陈三两》是豫剧传统经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物和深刻的社会内涵,成为豫剧舞台上的常演不衰之作,该剧取材于民间故事,经历代艺人不断加工打磨,塑造了陈三两这一集才情、骨气与善良于一身的经典女性形象,展现了封建社会底层人民的苦难与抗争,以及对正义与公平的执着追求。

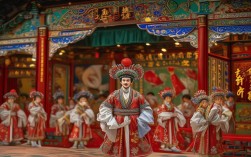

剧情围绕陈三两的身世遭遇展开:明代官宦之女陈素素因家道中落,被卖给青楼,为守清白,她改名为“陈三两”,以卖文为生,积攒钱财寻找失散的弟弟陈奎,一日,她在街市卖文,富商张子春见其貌美,欲强行纳妾,陈三两严词拒绝,张子春怀恨在心,勾结州官李凤鸣,诬陷陈三两偷窃其银两,李凤鸣收受贿赂,对陈三两严刑逼供,逼其画押,陈三两宁死不屈,在公堂上痛斥官员腐败,声泪俱下诉说自己的悲惨身世,恰逢此时,已考中状元的陈奎路过公堂,认出姐姐,最终为陈三两洗清冤屈,惩治了恶人张子春与贪官李凤鸣。

剧中人物形象丰满,命运交织,构成强烈的戏剧冲突,陈三两作为核心人物,其性格兼具刚烈与柔韧:面对富商调戏,她不卑不亢;面对酷刑折磨,她坚贞不屈;面对弟弟相认,她流露出骨肉亲情,她的“卖文”情节,既展现了过人才情,又暗含对封建礼教的反抗——青楼女子以文谋生,本身就是对“女子无才便是德”的颠覆,弟弟陈奎的成长线则形成鲜明对比:从被姐姐收养的孤儿,到金榜题名的状元,身份的转变让他拥有了拯救姐姐的力量,也体现了“知识改变命运”的传统价值观,富商张子春的贪婪虚伪、州官李凤鸣的腐败昏聩,作为反面角色,进一步凸显了封建社会的黑暗现实,与陈三两的善良正直形成强烈反差。

《陈三两》的艺术特色集中体现在豫剧“唱做并重”的表现手法上,陈三两的唱腔设计极具层次感:既有“慢板”的婉转哀怨,如“在院中我哭了一声陈奎弟”,旋律舒缓,如泣如诉,抒发对弟弟的思念与身世悲苦;又有“快板”的激昂愤慨,如公堂上痛斥恶官时的高亢唱腔,节奏明快,字字铿锵,展现其刚烈不屈的性格,表演上,演员通过水袖的翻飞、台步的沉稳,以及眼神的运用,将陈三两在不同情境下的情感变化细腻呈现——卖文时的隐忍、受辱时的愤怒、受刑时的坚毅,都极具张力,剧中大量运用河南方言和生活化的台词,如“你当我是那路货色?我陈三两卖文不卖身!”等,使人物形象更加真实可感,拉近了与观众的距离。

从主题思想来看,《陈三两》不仅是一部“苦情戏”,更是一部具有深刻社会批判意义的作品,它通过陈三两的遭遇,揭露了封建社会底层女性的悲惨命运:即使出身官宦,一旦沦落风尘,便被视为“贱籍”,任人欺凌,剧本批判了官场腐败与权钱交易——张子春用银两买通李凤鸣,颠倒黑白,折射出封建司法的黑暗,而陈三两的最终胜利,则寄托了百姓对正义的渴望:依靠清官(状元陈奎)和道德力量(陈三两的才情与骨气),惩恶扬善,沉冤得雪,这种“善恶有报”的结局,既符合传统戏曲的审美习惯,也体现了民众对公平正义的追求。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 陈三两 | 青楼女子 | 刚烈正直、才情兼备、善良坚韧 | 卖文救弟、公堂诉冤、严刑不屈 |

| 陈奎 | 书生/状元 | 知恩图报、正直孝顺 | 幼年被陈三两收养、考中状元为姐申冤 |

| 李凤鸣 | 州官 | 前倨后恭、贪婪腐败 | 受贿审案、诬陷陈三两、最终悔改 |

| 张子春 | 富商 | 虚伪贪婪、仗势欺人 | 调戏陈三两、贿赂官员、诬告陷害 |

作为豫剧的经典代表,《陈三两》之所以能跨越时空、久演不衰,在于其塑造的陈三两形象具有永恒的艺术魅力——她不仅是封建社会的受害者,更是一个敢于反抗命运、坚守尊严的“强者”,她的故事让观众看到,在黑暗的时代,人性的光辉与正义的力量依然能够穿透阴霾,照亮前路,这正是《陈三两》留给我们的深刻启示,也是其艺术价值所在。

FAQs

问:《陈三两》这个人物为什么能成为豫剧经典形象?

答:陈三两能成为经典形象,首先在于其性格的复杂性与真实性:她既是风尘女子,又有官宦之女的才情与节操;既饱受苦难,又刚烈不屈,这种“底层英雄”的特质极易引发观众共鸣,人物命运跌宕起伏,从卖文救弟到蒙冤受屈,最终沉冤得雪,剧情冲突强烈,符合传统戏曲“悲欢离合”的审美需求,豫剧演员通过精湛的唱腔与表演,将陈三两的情感与精神内核完美呈现,使这一形象具有了超越时代的艺术生命力。

问:《陈三两》的唱腔设计如何服务于人物塑造?

答:《陈三两》的唱腔设计紧密结合人物情感与剧情发展,以豫剧“豫东调”“豫西调”为基础,通过板式变化展现人物内心,陈三两卖文时多用“慢板”,旋律舒缓,表现其隐忍与无奈;公堂受刑时转为“流水板”和“二八板”,节奏加快,音调高亢,突出其愤怒与不屈;沉冤得雪时则用“欢音”,旋律明快,展现其欣慰与释然,唱腔中的“甩腔”“滑音”等技巧的运用,进一步强化了人物的情感张力,使观众通过声音就能感受到陈三两的悲喜与抗争,实现了“以声塑人”的艺术效果。