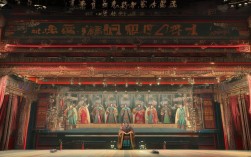

京剧《二堂训子》是传统经典剧目,源自民间沉香救母的故事,属《宝莲灯》系列折子戏,以“训子”为核心情节,展现家庭伦理与亲情道义的交织,兼具教化意义与艺术感染力,全剧通过刘彦昌训诫沉香、秋儿的场景,将父子(母子)亲情、身世之谜、正义担当等主题浓缩于方寸舞台,成为京剧老生、武生行当的代表性作品。

剧情梗概

故事背景设定在刘彦昌任秦州知府期间,前妻圣母三圣母因触犯天规,被二郎神压于华山之下,刘彦昌娶王桂英为继室,育有沉香、秋儿(义子),一日,沉香与秋儿因街头冲突误伤人命,王桂英欲严惩,却被刘彦昌劝阻,决定在二堂共同训诫二人,训子过程中,沉香因性格刚烈,对身世起疑,刘彦昌在矛盾中道出真相:沉香乃三圣母所生,其母为救百姓触犯天条,沉香得知身世后悲愤交加,立志救母,刘彦昌虽担心安危,却终究被其孝心打动,默许其踏上救母之路,秋儿亦深受触动,决定与沉香同往,最终刘彦昌含泪送别,全剧在悲壮与希望交织中落幕。

主要人物形象与艺术表现

人物表

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 核心唱段/念白示例 |

|---|---|---|---|

| 刘彦昌 | 老生 | 儒雅刚毅,重情重义 | 【二黄导板】“娇儿做事太莽撞” |

| 沉香 | 武生 | 刚烈冲动,至孝担当 | 【西皮快板】“听罢言来怒火升” |

| 秋儿 | 小生 | 沉稳懂事,重情重义 | 【二黄散板】“义父训诲儿谨记” |

人物分析

刘彦昌是全剧核心,作为前朝状元、现任知府,他既有为官的刚正,亦有为人父的慈爱与矛盾,面对闯祸的沉香,他初时怒斥(“奴才做事太猖狂”),却在触及身世之谜时转为痛心(“非是为父心肠狠,只为你的娘亲……”),其唱腔以二黄为主,旋律沉郁顿挫,通过“导板—回龙—慢板—原板”的板式变化,展现从愤怒到沉痛、从犹豫到支持的复杂心理。

沉香作为少年英雄,其形象通过武生的“唱、念、做、打”立体呈现,得知身世前,他因冲动闯祸,唱腔高亢激烈(西皮快板“母亲受苦儿心痛”);得知真相后,悲愤与决心交织,通过“甩发”“亮相”等程式动作,展现“救母华山”的坚定,成为京剧“武生靠把戏”的典范。

秋儿虽为义子,却以“义”字贯穿始终,面对沉香的冲动,他多次劝阻(“兄长息怒且消气”);得知救母计划时,他选择“义不容辞同前往”,唱腔平和沉稳,与沉香形成性格互补,凸显“兄弟同心”的温情。

艺术特色与文化内涵

《二堂训子》的艺术成就集中体现在“以歌舞演故事”的京剧美学上,唱腔设计上,刘彦昌的二黄唱腔低回婉转,如“非是为父心肠狠”一句,通过“脑后音”的运用,表现对前妻的愧疚;沉香的西皮唱腔则高亢激昂,如“不救母亲非儿男”,尾音上扬,凸显少年意气,表演程式上,“训子”时的“捋髯”“抚髯”展现老生的儒雅,“跪拜请罪”体现礼法,“武生趟马”则预示救母征程的艰险,一举一动皆有章法。

文化内涵上,该剧将传统“孝道”与“忠义”融为一体,沉香救母既是“孝”的极致,亦是对“天规不公”的抗争,体现民间对正义的追求;刘彦昌的“训”并非严苛责备,而是引导儿子“明事理、辨是非”,传递“教子以德”的儒家伦理,秋儿的“义”则补充了“孝”的维度,展现“义结金兰”的兄弟情谊,使主题更具层次感。

相关问答FAQs

Q1:《二堂训子》中刘彦昌的“捋髯”动作有何含义?

A1:“捋髯”是京剧老生的标志性程式动作,在《二堂训子》中,刘彦昌的“捋髯”并非随意为之,而是根据情绪变化呈现不同形态:训斥沉香时,“快速捋髯”表现愤怒;谈及三圣母往事,“缓慢捋髯”伴随长叹,表现痛心与愧疚;默许沉香救母时,“轻抚髯须”流露不舍与期盼,这一动作通过力度、速度的差异,将人物内心外化为可视的舞台语言,是“以形传神”的典型体现。

Q2:沉香在得知身世后的唱段为何多采用西皮快板?

A2:西皮快板是京剧板式中节奏明快、情绪激越的板式,常用于表现人物愤怒、决心等强烈情感,沉香得知身世后,情绪从震惊到悲愤,再到坚定救母,西皮快板的“紧拉慢唱”特点,既能通过密集的节奏展现其内心的激动,又能通过旋律的起伏突出“不救母亲非儿男”的决心,快板的叙事性便于快速交代“母亲受苦”“儿要上山”等情节,推动剧情向高潮发展,符合武生角色“刚健挺拔”的舞台形象。